江戸時代の政治体制は、すべて農民が納める年貢をもって経済の基盤としたため、江戸時代に確立された士農工商という身分制度にも、農民の地位は武士のつぎに位置づけられていた。だが農民は必ずしも武士のつぎに優遇されていたわけではない。東照宮の上意として伝えられるものに、郷村の百姓共は、死なぬように生かさぬようにと合点いたし収納申付ける様に、という言葉がある。これは家康が代官に与えた訓示といわれるが、農民は死なせないように、そしてぜいたくさせないように、再生産のためのぎりぎりの力を残して年貢をとりたてるという農民統治の基本方針を明らかにしたものである。したがって農民の消費生活である衣食住は幕府や領主によってきびしく規制されたが、時代が下がると、農民生活の向上にともない、その衣食住にも多少の変遷がみられた。

大道寺友山の『落穂集』によれば、「天正十八年小田原陣の御後、権現様関東御入国遊ばされ候節、郷村の百姓共の儀は、目もあてられぬ有様にて、其所の名主百姓たりとも家内に床をはり、畳を敷たる家とては一軒もこれなく、男女共に身には布子と申物を着し、腹帯を致しわらにて髪をたばねたる者ばかりの様にこれ有り候由、其時代の老人の物語りを我等承りたる事に候」とある。当時の関東の農民の貧しい生活が端的にうかがわれる。なお文中にある布子とは、木綿の綿入れではなく麻布の綿入れである。木綿はまだ農民の日常の衣料にされるほど普及してはいなかった。また『新編武蔵風土記稿』によると慶長六年(一六〇一)十一月、当時の岩槻城主高力河内守清長が、岩槻宿に与えた掟書には、

定掟之事

一上宿市に下宿之諸商物并他所より来る人馬留置義堅く令停止事

一ふと物、ゆたん上宿まつとう前にて可致売買事

一諸売買先々のことくたるべき事

右定処惣町肝煎中立合堅可致下知也、若背此旨輩有之者、代官より可申上者也、仍而如件

慶長六辛巳年霜月一日 高力河内守(花押)

岩付市宿肝煎中

とあり、岩槻宿で〝ふと物〟や〝ゆたん〟が売買されていたことが知れる。ふと物とは綿布や麻布を総称したものであり、ゆたんとは、ひとえの布や紙などに油をひいたものである。いずれにせよ上等な衣類でなかったのは確かであろう。これが寛永五年(一六二八)二月の、幕府の法令になると、「百姓の者は布と木綿を用いるべし、但し名主其他、百姓の女房は紬の着物までは苦しからず」とあって、すでに木綿や絹が農村に入りこんでいたことが知れる。さらに寛永二十年三月の幕府法令では、「庄屋・惣百姓ともに、衣類は紅梅に染間敷(まじく)候、此外は何色成とも無形(かたなし)に染着るべき事」とあって染色や加工にも制限が加えられており、この頃には農民の衣類も比較的派手なものを用いていたとみられる。

これら寛永五年・寛永二十年に示された農民衣類の規制は、慶安二年(一六四九)の〝慶安御触書〟にもうけつがれ、以後も折にふれ反復強調された。したがって江戸時代を通じ、農民の衣服は通常木綿が用いられ、しかも地味な色彩のものに限られた。

また農民が常用する食物の規制もきびしく、寛永二十年の幕府法令では、百姓の食物は雑穀を用いるべし、米猥りに食べざるように申聞かせること、とあり米の常食を禁じている。米は年貢に納める大切なものであったからである。また慶安の触書には、農民は、麦・粟・稗・菜・大根そのほかなんでも雑穀をつくり主食に用いる。飢饉のときを思えば大豆の葉、小豆の葉、ささげの葉、いもの落葉も捨てるのはもったいないと説諭し、ことにたばこを吸うことをいましめている。すなわちたばこは腹の足しにならない。しかもたばこは吸いだすと病みつきになり、ひまをつぶし代金も多くかかり、火の用心も悪くてとくになることは一つもないと言っている。

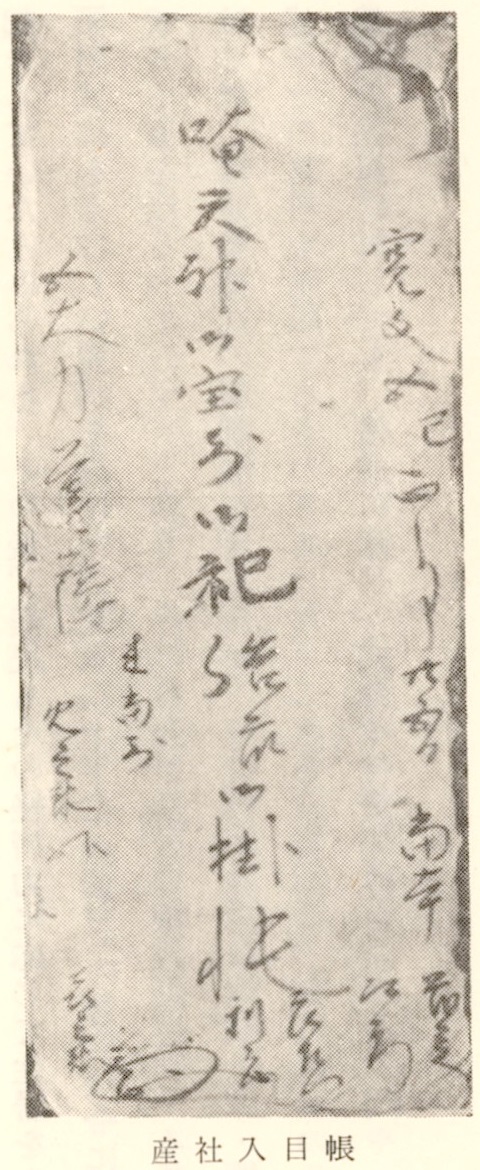

したがって農民が米を食べご馳走を作るというのは、〝物日〟と称した五節句や、冠婚葬祭、あるいは講中の寄合いなど、特別な行事のある日に限られた。たとえば、貞享五年(一六八八)の越巻村丸の内の「産社入目帳」によると、当日の献立は、午房・大こん・とうふ・こぶ・かつをぶし、それにさかなとある。また承応三年(一六五四)から産社祭礼を執行している越巻村中新田の産社講では、亭主が籾二升、そのほか男女が籾一升宛を持寄って祭礼を行なっており、江戸時代の前期には、こうした機会がなければ米やご馳走を食べることは少かったであろう。

農民の住居も、天正十八年(一五九〇)当時は、名主・百姓でも家内に床を張り、畳を敷いた家は一軒もなかったと『落穂集』にあるごとく、農民の多くは土間にわらを敷いて寝起きしていたとみられる。その後、農民もその経済力に応じて住居をさまざまに建てるようになると、幕府はこの建築用式にもきびしい規制を設けた。寛永二十年(一六四三)の幕府法令には、「庄屋・惣百姓とも、自今以後は其身に応ぜざる家を仕るべからず」とあり、その身分が住居の様式を規制する基準であることを明らかに示した。そして幕府はしばしば建築様式の規制触を発したが、その内容は主に梁間・床・棚・付書院・天井・長押・唐紙・屋根などの様式やその材料を制限するものであった。これらの規制は、主に武士の住居を真似た町家を対象にしたものであったが、農民の住居に対しても、格式に応じ、式台や付書院はもちろん、門やへい・庇等にも制限が設けられていた。