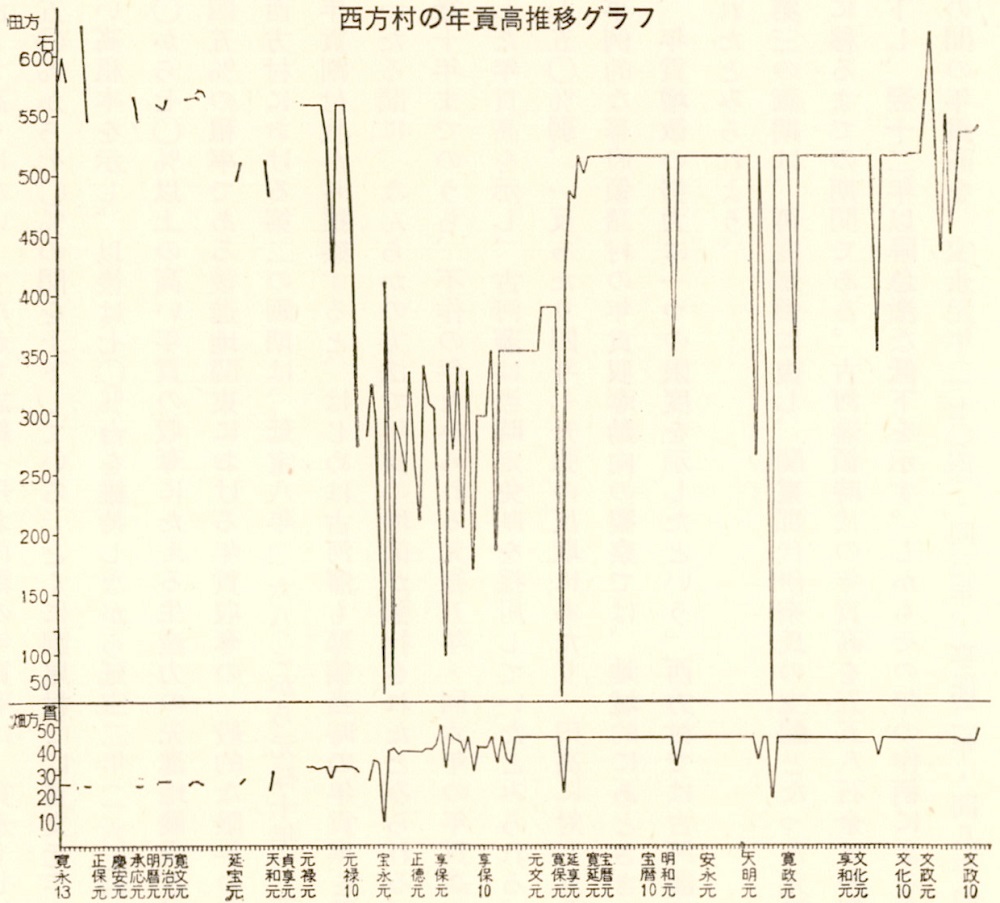

年貢高を示す年貢割付状が、西方村には寛永十三年(一六三六)から嘉永元年(一八四八)まで、その間欠年があるが一六一年分が現存する(写を含む)。これをもとに、西方村の年貢高を田方と畑方に分けて示すと第16表の通りである。またその推移を理解しやすくするためにグラフ(次頁)で示した。ただし年貢高推移の分析は、田方年貢高だけを対象とした。

| 年代 | 検見/定免 | 田方 | 畑方 | 徴収者 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 石 | 貫 文 | ||||

| 寛永13 | 検見 | 米581.276 | 永25.941 | 伊奈半十郎 | 村高1536石 田高1284石 畑高252石 |

| 〃 14 | 〃 | 598.466 | 25.898 | 〃 | |

| 〃 15 | 〃 | 579.323 | 25.928 | 〃 | |

| 〃 18 | 〃 | 625.997 | 25.462 | 〃 | |

| 〃 19 | 〃 | 546.647 | 25.462 | 〃 | |

| 承応元 | 〃 | 567.646 | 24.603 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 546.606 | 25.314 | 〃 | |

| 明暦3 | 〃 | 559.770 | 26.881 | 〃 | |

| 万治元 | 〃 | 556.645 | 26.518 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 564.240 | 26.518 | 〃 | |

| 寛文3 | 〃 | 565.139 | 24.888 | 伊奈半左衛門 | |

| 〃 4 | 〃 | 566.808 | 26.614 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 566.941 | 26.601 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 564.741 | 26.141 | 〃 | |

| 延宝2 | 〃 | 495.491 | 25.999 | 〃 | 寛文11年高173石万年領分給 残高 田高1122.5石 畑高226.8石 |

| 〃 3 | 〃 | 501.205 | 26.040 | 〃 | |

| 〃 8 | 不明 | 513.001 | 23.157 | 古河藩 | |

| 天和元 | 〃 | 482.137 | 31.033 | 〃 | |

| 元禄元 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 558.652 | 32.179 | 〃 | |

| 〃 4 | 〃 | 558.652 | 32.491 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 532.349 | 27.754 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 418.989 | 32.728 | 〃 | |

| 〃 8 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 9 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 10 | 〃 | 558.652 | 32.961 | 〃 | |

| 〃 11 | 検見 | 468.919 | 32.097 | 伊奈半左衛門 | |

| 〃 12 | 〃 | 273.414 | 30.142 | 〃 | |

| 〃 14 | 〃 | 281.586 | 27.112 | 〃 | |

| 〃 15 | 〃 | 324.897 | 36.049 | 〃 | |

| 〃 16 | 〃 | 294.807 | 35.284 | 〃 | |

| 宝永元 | 〃 | 16.553 | 10.081 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 411.099 | 38.971 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 34.605 | 39.508 | 〃 | |

| 享保4 | 検見 | 米294.242 | 永38.105 | 伊奈半左衛門 | |

| 〃 5 | 〃 | 283.899 | 39.059 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 252.451 | 39.499 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 334.579 | 39.488 | 〃 | |

| 正徳元 | 〃 | 255.237 | 38.663 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 212.699 | 39.488 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 340.252 | 40.214 | 〃 | |

| 〃 4 | 〃 | 309.640 | 40.214 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 305.036 | 41.637 | 〃 | |

| 享保元 | 〃 | 212.912 | 50.108 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 96.258 | 31.570 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 340.859 | 47.416 | 〃 | |

| 〃 4 | 〃 | 271.862 | 44.563 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 337.568 | 43.333 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 205.111 | 38.190 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 335.814 | 44.775 | 〃 | |

| 〃 8 | 〃 | 169.848 | 30.748 | 〃 | |

| 〃 9 | 定免 | 297.265 | 41.223 | 〃 | 3ヵ年定免 |

| 〃 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 12 | 〃 | 353.393 | 44.907 | 〃 | 5ヵ年定免 |

| 〃 13 | 破免検見 | 180.646 | 33.929 | 〃 | |

| 〃 14 | 定免 | 353.393 | 44.824 | 〃 | |

| 〃 15 | 破免検見 | 353.393 | 35.809 | 〃 | |

| 〃 16 | 〃 | 〃 | 29.381 | 〃 | 新田高入永142文 |

| 〃 17 | 定免 | 353.393 | 44.824 | 〃 | |

| 〃 18 | 〃 | 353.961 | 44.704 | 〃 | 5ヵ年定免 新田高入1石8斗 |

| 〃 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 元文元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 388.784 | 44.711 | 〃 | 5ヵ年定免 |

| 〃 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 寛保元 | 〃 | 〃 | 44.714 | 〃 | |

| 〃 2 | 破免検見 | 5.803 | 22.405 | 〃 | |

| 〃 3 | 見取検見 | 416.654 | 44.700 | 柴村藤右衛門 | |

| 延享元 | 〃 | 486.326 | 44.700 | 〃 | |

| 延享2 | 見取検見 | 米480.386 | 永45.634 | 柴村藤右衛門 | |

| 〃 3 | 〃 | 515.141 | 45.152 | 舟橋安右衛門 | |

| 〃 4 | 〃 | 500.970 | 〃 | 〃 | |

| 寛延元 | 定免 | 514.453 | 45.126 | 〃 | 5ヵ年定免 |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 宝暦元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 伊奈半左衛門 | |

| 〃 3 | 〃 | 515.715 | 45.126 | 小野左太夫 | 5ヵ年定免 |

| 〃 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 辻源五郎 | |

| 〃 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5ヵ年定免 |

| 〃 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩佐直右衛門 | |

| 〃 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 野田弥市右衛門 | 5ヵ年定免 |

| 明和元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 3 | 破免検見 | 349.602 | 32.683 | 〃 | |

| 〃 4 | 定免 | 515.715 | 45.126 | 大岡十三郎 | |

| 〃 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 遠藤兵右衛門 | 5ヵ年定免 |

| 〃 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 宮村孫左衛門 | |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 蓑笠之助 | |

| 安永元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5ヵ年定免 |

| 〃 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 宮村孫左衛門 前沢藤十郎 |

|

| 〃 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 布施弥市郎 | |

| 〃 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10ヵ年定免 |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 天明元 | 定免 | 米515.715 | 永55.126 | 布施弥市郎 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 3 | 破免検見 | 265.959 | 36.185 | 〃 | |

| 〃 4 | 定免 | 515.715 | 45.715 | 〃 | |

| 〃 5 | 破免検見 | 356.450 | 45.126 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 0.278 | 19.564 | 〃 | |

| 〃 7 | 定免 | 515.715 | 45.185 | 〃 | |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 野口辰之助 | 10ヵ年定免 |

| 寛政元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 蓑笠之助 | |

| 〃 3 | 破免検見 | 334.200 | 45.203 | 〃 | |

| 〃 4 | 定免 | 515.715 | 〃 | 〃 | |

| 〃 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 小野田三郎右衛門 | |

| 〃 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 山上熊太郎 | |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 堀谷文右衛門 | 年貢割付 |

| 〃 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 野口辰之助 | 10ヵ年定免 |

| 〃 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 享和元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 文化元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 野田源五郎 | |

| 〃 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 山田茂左衛門 | |

| 〃 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 5 | 破免検見 | 353.221 | 37.767 | 〃 | 10ヵ年定免切替 |

| 〃 6 | 定免 | 515.715 | 45.203 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 吉岡次郎右衛門 | |

| 〃 9 | 〃 | 515.715 | 45.279 | 〃 | 永76文免上 |

| 〃 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 12 | 〃 | 517.668 | 55.884 | 〃 | 1石6斗(畑田成) 76文免上 |

| 〃 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 14 | 〃 | 〃 | 44.954 | 〃 | 柳畑永70文免上 |

| 文政元 | 見取検見 | 564.728 | 〃 | 〃 | |

| 文政2 | 見取検見 | 620.370 | 44.954 | 吉岡次郎右衛間 | |

| 〃 3 | 〃 | 532.823 | 〃 | 〃 | |

| 〃 4 | 〃 | 436.743 | 〃 | 大原四郎右衛門 川崎平右衛門 |

|

| 〃 5 | 〃 | 551.324 | 〃 | 柑本兵五郎 | |

| 〃 6 | 〃 | 451.649 | 〃 | 〃 | |

| 〃 7 | 〃 | 483.896 | 〃 | 〃 | |

| 〃 8 | 定免 | 535.668 | 44.895 | 山田茂左衛門 | 2ヵ年定免 |

| 〃 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 10 | 〃 | 535.678 | 〃 | 〃 | 2ヵ年定免 |

| 〃 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 〃 12 | 〃 | 541.512 | 49.753 | 伊奈半左衛門 | 5ヵ年定免 |

| 天保13 | 不明 | 580.393 | 73.512 | 青山九八郎 | 皆済目録による |

| 〃 14 | 〃 | 580.850 | 71.705 | 〃 | 〃 |

| 弘化3 | 〃 | 543.005 | 49.861 | 北条雄之助 | 年貢割付による |

| 〃 4 | 〃 | 580.544 | 70.641 | 〃 | 皆済目録による |

| 嘉永元 | 〃 | 543.254 | 49.918 | 大熊善太郎 | 年貢割付による |

| 〃 2 | 〃 | 582.145 | 67.180 | 〃 | 皆済目録による |

| 安政3 | 〃 | 584.934 | 71.517 | 斎藤嘉兵衛 | 〃 |

| 〃 4 | 〃 | 584.984 | 73.410 | 〃 | 〃 |

まず西方村の年貢高推移のグラフによると、近世初期と幕末期に大きな史料的脱落があるが、およそ六つの画期が認められる。第一期は寛永期から延宝七年(一六七九)にいたる幕領の期間である。この間西方村に現存する寛永期の年貢割付状は寛永十三年(一六三六)のものをはじめ五通である。この五通の割付状から田方年貢を平均すると、五八五石の年貢高となる。これは西方村田高一二八四石余に対し四五%強にあたり、田反別(面積)一三四一反余に対し一反当り四斗三升の取米(年貢)である。つまり四三%公、五七%民という租率に相当する。つぎに、承応元年(一六五二)から寛文六年(一六六六)までの年貢割付状による田方年貢を平均すると、その年貢高は五六一石であり若干の下降を示している。これは田高に対し四三%強、一反あたりの取米は四斗二升弱にあたる。旗本万年領の分給高が除外された延宝年間(一六七三~八一)をみると、その年貢高の平均は五〇二石である。これは田高に対し四五%弱、田反別一一八二反に対し一反あたり四斗二升強にあたる。したがって別表ならびにグラフに示された延宝年間以降の年貢高の低下は、万年領一七三石余を除いた田高に対する年貢高であるので、年貢率の実際には変動がない。いずれにせよ幕領であった西方村の当時の年貢率は、田高に対し四三%から四五%の水準を保っていた。

これを生産力の高い畿内のうち、志紀・丹北両郡の幕領、ならびに大嶋郡踞尾村の幕領の年貢高と比較すると、西方村の租率は決して高くはない。すなわち志紀・丹北両郡の年貢率は、寛永十七年頃までは石高の五〇%を上下していたが、以後五〇%から七〇%の間を上下している。とくに踞尾村では寛文元年(一六六一)に石高の七八%、つまり八公二民に近い高租率を示し、以後は七〇%台を維持しながら延宝二年(一六七四)から五〇%台に下降した。これは田高に対し五〇から七〇%以上の高い年貢の収奪にたえる生産力の先進地畿内と、西方村にみられたように田高に対し四三%から四五%の租率である後進地関東における年貢収奪の一般的な限界の差とみることができよう(畿内の例については『日本経済史大系』(3)によった。)。

西方村における第二の画期は、延宝八年(一六八〇)から元禄十年(一六九七)にいたる古河藩領の時期である。残存する年貢割付状から推察すると、はじめは古河藩も幕領当時の年貢率を踏襲していたようだが、天和年間から元禄年間にいたる間に、なんらかの方法で年貢の増徴が強行されたとみられる。史料の揃っている元禄元年から幕領に復した元禄十年までのうち、不作の年とみられる元禄五年・同六年の年貢高を除くと、いずれも五五八石六斗五升一合の一定した年貢高を示し、古河藩は当時定免制を採用していたとみられる。五五八石余という一定した年貢高は、田高に対し五〇%弱、一反あたり四斗七升強の反取にあたり、田高に対し五公五民に近いこれまでの最高の年貢率を示した。

事例的な幕府領諸村の年貢収奪動向の観察では、地域的にあとさきの差があるが、およそ延宝期から元禄期にかけて、年貢増徴の努力は一つの限度を示したという。西方村では古河藩によってこの年貢増徴の限度的な年貢高が実現されたとみられよう。

第三の画期は、再度幕領に復し、関東郡代伊奈氏の支配となった元禄十一年から、享保八年(一七二三)の定免制実施に移るまでの期間である。古河藩領時代の年貢高を五五八石余は幕領に復した元禄十一年度に一挙に四六八石余と低下し、翌十二年以降急激な低下を示す。しかもその年の作柄によるものか、いちじるしい年貢高の増減がみられる。この間の年貢高を、宝永元年(一七〇四)・同三年、享保二年・同八年の凶作とみられる年を除いてこれを平均すると、その年貢高は二九三石である。これは田高に対し約二六%、一反あたり二斗五升の租率である。この断層的な年貢高の低下は、元禄十一年以前まで持続されてきた一反あたり五斗近い年貢量を、この年代でとることができなくなった条件が、年貢を納める農民側に生じたのか、または年貢徴収者側の恣意性にあったのかはつまびらかではない。しかし正徳三年(一七一三)四月、七代将軍家継の側用人新井白石が、幕領村々に通達した「条々」に「御取毛年々に下免に成り来、古来の免相に引合候得ば、其半分にも及ざる所々これあり候」とある。この要因は同月に出された諸代官宛の通達で「御代官御役儀に心を用ひられず、手代役人等に万事を任せ置き、其手代役人等は名主・庄屋と申合せ、賄賂の多少によりて御取毛の高下取はからい」とあり、代官は手代役人にすべてをまかせ、手代役人はまた名主と申し合せ、賄賂の多少で年貢高をきめていると、注意を促がしている。

事実享保十四年(一七二九)五月、関東郡代伊奈忠達が、その手代の不正発覚から、所管地のうち二万七八〇〇石を削られたうえ出仕を一時止められた例などがある。なお関東郡代所ではこれを機会に同年八月、「此方御代官所の儀、只今迄は支配人共方に御手代の者召抱え、御用向相勤させ候処、此度相改め御手代残らず相止」(越谷市史(三)五八頁)とあり、在地の有力農民を登用して村々の徴税をつかさどらせていた〝御手代〟を、このとき全部廃止している。これらのことを、伊奈氏支配に移された西方村が、元禄十一年以降、その年貢高が急激な低下をみせたことと関連させてみると、一つの示唆にとんだ事例とみることができよう。

いずれにせよ、幕府の財政は宝永・正徳期から享保期に入るといよいよ窮乏においこまれ、八代将軍吉宗による財政建直し政策が積極的に進められる。新田開発や定免の採用もこの一環であった。

西方村の第四の画期は、この定免の実施によって上昇を示す年貢高推移のグラフによって読みとることができる。西方村に定免制が採用されたのは享保九年(一七二四)からである。西方村ではこの年、正徳四年から享保八年にいたる一〇ヵ年の年貢高が平均され、これに一五%の割増しが付された年貢量二九七石が三ヵ年季の定免高であった。この年貢高は定免年季あけの享保十二年にまた一九%近い割増がつけられた。しかもこの年季中、享保十三年度の破免検見には、相当の減免が認められたが、享保十五年・同十六年の破免検見には畑方年貢が少々減免されただけで、田方年貢高は定免通りの課徴であり、享保改革における年貢増徴策のきびしい姿勢がうかがえる。ついで享保十八年の定免切替え時には前回の定免高が据置かれたが、元文三年(一七三八)の年季切替え時には一〇%の割増しにあたる三八八石の年貢高が課せられた。それでもこの年貢高は田高に対し三四%強、一反あたり三斗三升弱の取米にあたり、まだ古河藩領時代の年貢率五〇%には遠く及ばない。

ところが寛保三年(一七四三)近世初期から当地域の幕領支配を続けてきた関東郡代伊奈氏が当地域の支配から離れ、各代官の分割支配に移されるや、急激な年貢増徴が強行された。すなわちこの年五ヵ年季の定免年季切替え時にあたった西方村は、伊奈氏に代った柴村藤右衛門、ついで舟橋安右衛門の両代官により、五ヵ年にわたる見取検見が実施された。この見取検見により、寛保三年度が定免時の七%増にあたる四一六石余、翌延享元年度が一挙に四八六石余となり、同三年度が五一五石余とその年貢高は急上昇を続けた。このため驚いた西方村では寛延元年(一七四八)検見取りのやや上限である五一四石余の年貢高で、五ヵ年季の定免を請けることになった。

享保九年に、田方年貢量二九七石余で出発した西方村の定免高は、寛延元年までの二五ヵ年間に、約二倍、正確には一七三%の増徴にあたる五一四石余にまで高騰し、享保改革における年貢増徴のはげしい動きは、西方村をも例外なくまきこんでいたことが看取される。

文政年間(一八一八~三〇)の成立と推定される西方村の記録「旧記参」のなかに、この間の事情が詳細に記されている。この期の年貢増徴のはげしさと、これに対する農民の心情が卒直に披瀝されている好史料なので、長文をいとわず左に引用する。

享保九辰年より寛保二戊年迄、十九ヶ年の間、伊奈半左衛門様御支配中にて御定免に御座候処、去戌年御定免年季明け、殊に伊奈半左衛門様御支配替に相成り、柴村藤右衛門様え御支配御引渡り候砌、跡御定免相願い候処、増米多分これなく候ては御定免にも仰付がたく、左なく候はゞ見取に致し候様仰渡され、然る処小前えとくと申聞候得ば、初て御定免に仰付られ候節は、米弍百九拾七石弍斗六升五合にこれあり候得共、御定免度々御切替の節追々増米仰付られ、去戌迄米三百八拾八石七斗九升四合にて拾九年の間多分の御取箇相進み罷りあり候処、此上増米行届き難く、見取御検見入に相願い、勿論此節御奉行神尾若狭守様御勤役中にて、御取箇の儀殊の外厳重に仰出され、諸御代官様方も夫々厳敷村方へ増米仰付られ候砌にて、中々少々の増米にては、跡御定免に仰付られ難き趣にて、拠無く見取仕り、殊に拾九年以前迄は年々見取にて伊奈半左衛門様格別の御取計いにこれあり候得ば、返て当時の御免定相進み居り候間、御検見取にて御取箇取下にも仕べく抔、左もこれなく多分の増米致し置き候ては、末々の申残りに相成るべくと相方相談の上、見取御検見請け奉り候処、以の外伊奈様御検見と相違いたし、年々御取箇相増し左の通り、

寛保三亥 米四百拾四石七斗八合 柴村藤右衛門様

延享元子 米四百七拾四石五斗六升七合 柴村藤右衛門様

同 二丑 米四百七拾八石六升八合 柴村藤右衛門様

同 三寅 五百拾弐石九斗五升八合 舟橋安右衛門様

同 四卯 米四百九拾八石四斗五升 舟橋安右衛門様

右之通五ヶ年見取御検見入にて御取箇相増し、中々以て此上何程相増し候哉、際限もこれなき様子にて、余儀なく見取中五ヶ年の定免を以て、寛延元辰年より、米五百拾弐石九斗三升八合にて御定免請け仕り候、且当村計りにもこれなく、其節勤役御奉行様方より仰出され候御趣意の様子にて、一国一郡一統に御取箇情々御取増に相成り、勿論稀に其節御取増の難のがれ候村方もこれあり候得共、多分何れの村々も其頃増米に相成り、定て其砌当村役人共も種々と丹誠相尽し御検見請け候得共、是悲無事と相見え、末々に至り候ては、何れか致し方もこれあるべき様人々存じ候得共、其節に至り候ては中々以て一村自由に行届き難き事に覚え候

とある。なお、西方村の年貢高推移よりみた第五の画期以降については、第五編第二章第三節で取扱うのでそれを参照されたい。