無賃の取扱いをうけられない公用通行者には、あらかじめ先触によって宿々に通知がだされ、幕府が定めた駄賃銭によって人馬を使用することができた。この駄賃銭については、徳川家康が関東入府後伝馬一里の駄賃を一六文に定めたが、その後江戸町年寄奈良屋市右衛門と樽屋三四郎が各宿間の駄賃を定め、慶長七年(一六〇二)伊奈忠次、板倉勝重などの裏書で各宿ごとに通知が出された(「定路次中駄賃之覚」)といわれる。その後しばしば駄賃に変動があったが、正徳元年(一七一一)道中奉行の管轄にある五街道の駄賃が一斉に制定された。以来これが元賃銭と呼ばれ、駄賃改定の際、この元賃に何割を増減するという基準にされた。またこの駄賃には、本馬・乗掛・軽尻の別があり、それぞれの種類によって駄賃がきめられている。〝本馬〟とは、駄荷ともいわれ馬に荷物を積んだもので、その積荷重量は四〇貫目までの制限があった。〝乗掛〟とは、馬に人と荷物を同時に載せるもので、その目方は三六貫目が限度である。〝軽尻〟とは同じく人と荷物を載せるが、その目方は二六貫までと制限があった。また人足が運ぶ荷物は五貫目までとなっている。つまり三〇貫の長持は六人掛りであり、二〇貫目の荷物は四人掛りで運ぶことになっていた。

越ヶ谷宿の駄賃については、正徳元年の元賃制定までの間はつまびらかではないが、正徳の元賃銭は第21表の通りである。すなわち越ヶ谷・草加間は一里二八町の距離であり、本馬と乗掛馬は一疋に付六七文、軽尻が四四文、人足が一疋に付三四文である。越ヶ谷・粕壁間は二里二八町の距離にあり、本馬・乗掛ともに一〇六文、軽尻が六七文、人足が五〇文である。この駄賃は通常の場合であるが、急行のときは〝早追〟と称され、割増駄賃がつけられたが、この早追にも夜間の場合はさらに三割から五割方の割増がつけられていた(第22表参照)。この幕府の定めた公定賃銭は、その後宿の困窮や災害などの理由で、駄賃銭の値上げが許されることがあった。このときは元賃銭の何割増という計算で表示された。

| 行先 | 本馬・乗掛 | 軽尻 | 人足 |

|---|---|---|---|

| 銭 文 | 銭 文 | 銭 文 | |

| 草加 | 67 | 44 | 34 |

| 粕壁 | 106 | 67 | 50 |

| 岩槻 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 松伏 | 45 | 30 | 24 |

| 瓦曾根 | 16 | 10 | 8 |

| 蒲生 | 33 | 22 | 17 |

| 鳩ヶ谷 | 87 | 51 | 43 |

| 加倉 | 139 | 106 | 67 |

| 慈恩寺 | 132 | 103 | 64 |

| 大川戸 | 70 | 44 | 34 |

| 末田・赤岩 | |||

| 備後・吉川 | |||

| 笹久保 |

| 昼 | 夜 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 行先 | 本馬 | 軽尻 | 人足 | 本馬 | 軽尻 | 人足 |

| 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | |

| 草加 | 106 | 67 | 50 | 158 | 106 | 101 |

| 粕壁 | 208 | 121 | 106 | 248 | 158 | 148 |

越ヶ谷宿における値上げの駄賃改定は、確実なところでは天明四年(一七八四)の六月、七ヵ年の期限で元賃の二割増がみとめられている。続いて天明七年一月に五ヵ年の期限で五分の再割増がつけられた。つまり天明四年の二割に五分が加算されて二割五分増賃銭となったのである。これは天明三年、ならびに天明六年の洪水その他による宿・助郷の困窮によってとられた措置である。このときは割増分の一割が勤人馬に、一割が宿場助成に、残り五分は宿場の刎銭として利倍貸附積立金に廻されていた。この割増駄賃の年季期限は寛政四年(一七九二)であり、このとき駄賃は再び元賃に戻されたかは不明であるが、寛政十年十一月に、一〇ヵ年季による元賃銭の二割増がみとめられている。

その後文政二年(一八一九)に、同じく一〇ヵ年季による一割五分増の駄賃が定められたが、この文政度の一割五分増の賃銭が幕末まで基準にされたようである。幕末期の文久三年(一八六三)になると、物価の上昇その他で、文政度の割増賃銭を基準とした駄賃の五割増となり、続いて慶応二年(一八六六)八月には、文久度の賃銭の六割五分増となった。つまり正徳の元賃はかならずしも基準にはならなくなったのである。越ヶ谷宿では慶応二年の場合、割増分の四割を勤人馬に、残り二割五分を宿方助成に廻した。

この割増の率や配分は、同じ日光道中でも宿によって異なっていた。たとえば千住宿では文久度に文政度の一割五分増賃銭を基準として三割増が加えられ、慶応二年にはまた文久度の九割五分増となった。この増銭の配分は、四割二分が出人馬に、四割五分五厘が宿場助成に、残り七分五厘が宿方の刎銭という割合である。

草加宿では慶応二年に文久度の六割五分増がみとめられたが、この増銭分の三割二分五厘が出人馬へ配分、二割が宿場助成、一割二分五厘が助郷助成という配分である。

粕壁宿では同じく慶応二年に文久度の九割五分増となり、このうち四割二分五厘が出人馬分、五割二分五厘が宿方助成という配分割合であった(荒井家文書「万覚帳」)。

なお、明治二年(一八六九)の維新政府による伝馬賃銭の改定では、一挙に正徳の元賃銭の約一〇倍増と定められ、越ヶ谷宿からの人馬継立賃銭は、草加宿まで人足三五二文、軽尻四五六文、本馬六九四文、粕壁宿までは人足五二二文、軽尻六九二文、本馬一貫六〇文となった。

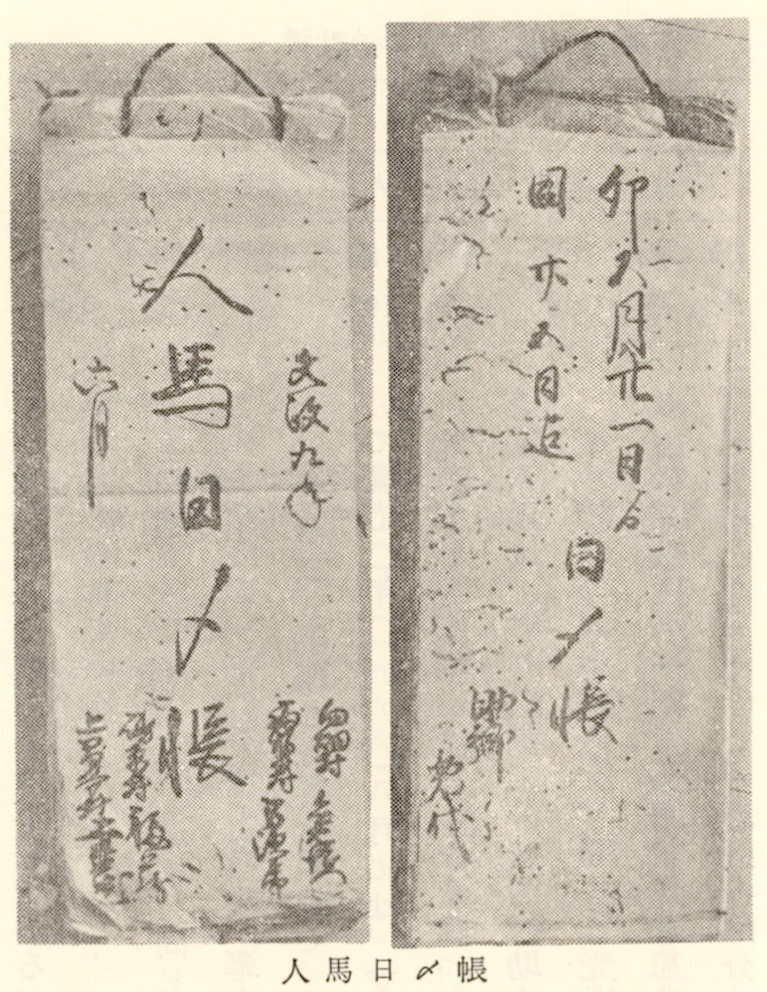

このように公定された伝馬の駄賃は、〝御定賃銭〟と称され、各道中それぞれの宿駅で高札に記し、これを高札場にかかげて表示した。本来、公用私用にかかわらず、この定められた駄賃で旅人や貨物を輸送するのが当初の目的であったが、これが実際に適用されたのは公用旅行者と公用荷物に限られるようになった。このため御定賃銭で人馬を使用するのが公用者や公用荷物の特権と見なされて濫用されたので、その使用の範囲が規定されることになった。享保八年の道中奉行の書上げ(「駅肝録」)によると、御定賃銭の使用を許された者や荷物は、所司代、公家衆・御門跡方御使、日光例幣使、御代官往来、遠国奉行并御用御役人、美濃御用紙、越前御用紙、上州より麻殻灰など一五種目であり、きわめて限られたものであった。

しかし実際には、幕府の規制にかかわらず、御定賃銭は無制限に近いほど濫用されていたようである。越ヶ谷宿が道中取締役人に提出した文政四年(一八二一)の書上げには、そのありさまがかなり具体的に指摘されており、非常に興味深い。

すなわち、高六二万五〇〇〇石余の大藩仙台藩は、仙台御小人荷と称し、江戸の大伝馬町や小網町などにある仙台店の商人荷物を、千住宿と申し合せのうえ御定賃銭の駄賃帳にこれを記入して継送ってくる、この数量は一年におよそ五、六百駄にも達する。高二三万石余の会津藩もこれまた会津国産荷物と称し、多くは野州阿久津河岸から舟運で江戸に輸送されるが、それでも一年に四、五百駄は御定賃銭で日光道中を継送ってくる。これら商人荷物を御定賃銭で継送るのは、仙台藩や会津藩ばかりでなく各藩とも同様である。また下野一円の国産荷は、日光御用荷と称し、日光坊中や日光神主の会符(えふ)(荷物に立てる木札)も建てずに御定賃銭で継送ってくるが、このなかには日光座の商人荷物が多分に交っている。このほか旗本や公家、あるいは大名の家来分と称した角力とりの弟子や門弟・下行司などまで御定賃銭でまかり通り、それに御定賃銭が許されていない諸寺社の別当・神主・師職・僧侶でも、先触のない御定賃銭の帳面を持参して通行する。ことに、岩松満次郎の家来分と称する香具師や売薬師が、わがもの顔に御定賃銭で横行するので迷惑している。さらに、参勤交代の諸大名も、朝遣い夕遣いと称し、定められた人馬の使用数を朝と夕の二度にわたって使うのが普通となっている云々。

越ヶ谷宿では、以上のような趣旨の事実を指摘し、こうした御定賃銭使用の濫用が、宿場の疲弊の一原因となっているのでこれを取締ってほしい、と訴えている。

ここで、日光・奥州道を通行する参勤交代の諸大名に許された御定賃銭による人馬の使用数をしらべてみよう。文政四年(一八二一)四月に規定されたものであるが、高二〇万石以上の大名が当日と前後二日宛、つまり五日間は一日二五人二五疋宛、高一〇万石以上の大名は当日と前後一日宛の三日間、一日につき二五人二五疋、高五万石以上が当日と前後のうち一日の二日間、一日につき同じく二五人二五疋の人馬使用が許されていた。ただし仙台藩伊達氏は、五日の間一日二五人二五疋のところ、文政七年十一月、幕府に伺いのうえ、当日及び前後一日の三日間はとくに五〇人五〇疋の使用を許された。さらに文政十二年、再度伺いをたて、当日は七五人七五疋前々日と前日は五〇人五〇疋宛の人馬使用が許されるようになった。