飲料水を供給するために導水した流路を江戸時代上水と称した。徳川将軍の城下町である江戸への飲料水は、すでに天正十八年(一五九〇)に神田上水が開発されていたが、承応三年(一六五四)には玉川上水が竣功された。ついで万治三年(一六六〇)玉川上水の分流である青山上水が引かれ、寛文四年(一六六四)には同じく玉川上水の分流である三田上水その他が引かれ江戸住民の飲料水に用いられた。その後江戸の下町として宅地造成の進展をみた本所・深川地域の飲料水供給のため本所上水が開発された。「文政町方書上」(『東京史稿水道篇第一』)によると、この上水は亀有上水・小梅上水、あるいは白堀上水とも称され、この古上水は川幅五間として「右古上水は、万治・寛文の頃、埼玉郡八条領瓦曾根溜井より分水に相成り、亀有村より当領え入、上千葉・宝木塚・篠原・四ツ木・渋江・木之下・大畑・寺島・須崎・受地右村々流通し小梅村に至り法恩寺橋辺迄、以前堀通しこれある由、享保七年九月右上水相止候由、其後は村方用水に相用い申し候」とある。このほか本所上水の開発年限については諸説があるが、いずれもつまびらかでないとある。しかし西方村「旧記壱」によると、この開設は延宝三年(一六七五)であることを明記している。

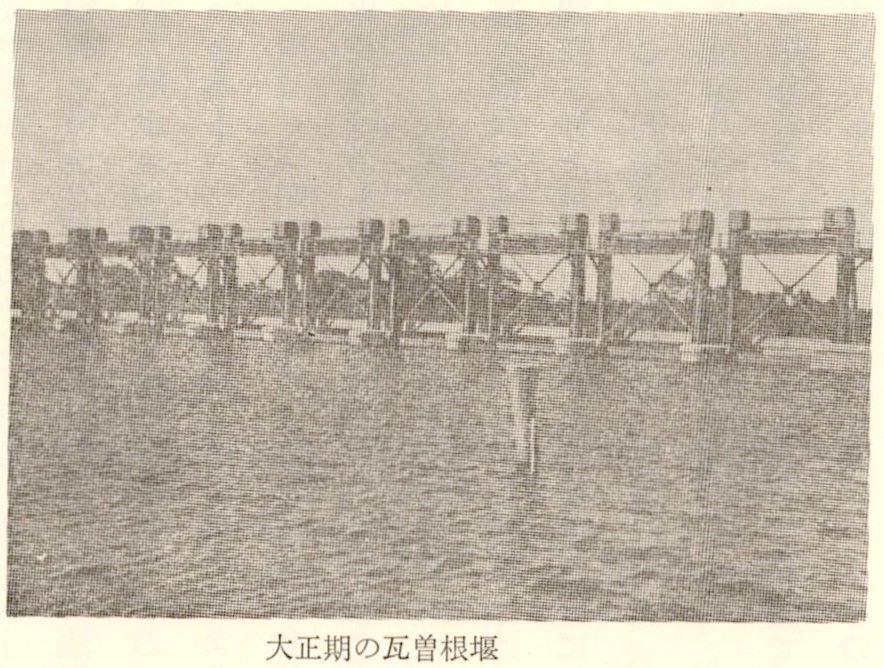

同じく「旧記壱」には、寛文四年瓦曾根溜井内の流し場に石堰が設けられたことを記しているが、この施工は伊奈忠克奉行のもとで松平陸奥守の御手伝普請によるものだという。それまでの瓦曾根溜井堰は、草堰と称され、土俵や竹木・萱菰などによって築き留められたが、このとき草堰から石堰に改められた。石堰は長さ一〇間、敷幅二間二尺、高さ四尺九寸のもので、この上部に余水流しのために長さ一〇間、幅二間の萱羽口が設けられている。萱羽口は年々補強されたが、石堰はいかなる風水害にも、かつて損壊したことがないという堅固な堰であったという。

この石堰設置の目的は、延宝三年(一六七五)の本所上水開発のために、溜井水位の上昇を目途にしたもので、すでに延宝八年の元荒川模様替願のなかに、「先年御上水のため、八条領瓦曾根村の内荒川石堰に罷成り候故、少の水気の時分も袋山村へ荒川水込上げ」難儀であるという記事がみられる(袋山細沼家文書)。つまり本所上水開発のため、瓦曾根溜井のなかに石堰が築かれたので、少々の増水時でも袋山村に逆水がこみあげるので難儀しているとあり、石堰によって上流村々に大きな影響があったことが知れる。

当時葛西領本所・深川地域は、江戸の下町として急速な発展をみた所であり、当地域の住民の飲料水として、幕府は瓦曾根溜井からこれを引水しようとしていた。本所上水道元圦の西方村「永引反歩書上」によると、「延宝三卯年本所上水堀敷御用御取上」の地として、田一町二反九畝九歩を記している。西方村にかかる上水道の長さ六七八間をこの潰れ地ではかると、本所上水道は堀幅三間余の水路であったという。また溜井に伏込まれた上水道の圦樋は長さ一〇間、高さ四尺五寸の樋で、水路は途中まで葛西用水路に平行し、曳舟川とも称されて本所の小梅まで開鑿された。

ところがこの上水道は、同じく西方村「旧記壱」によると、「本所上水は瓦曾根溜井から取水して、本所・深川地域の呑水に使用されたが、玉川上水と異なり、流水が甚だ不同であった。夏と秋には多分に水が流れたが、大雨のときには田畑からの濁水が流れこみ呑水にはならない。しかも冬と春の渇水期には水が涸れてしまうときもある。とくに上水の圦戸は年中開けたままであるので、溜井満水のときは耕地にまで水が溢れだし、悪水の落口がないので周辺村々の耕地では稲の水腐れの心配が絶えなかった」とある。武蔵野台地を貫流する玉川上水と違い、傾斜の少ない平坦な低地であったので、上水の導流は地勢的にも無理であったのであろう。幕府はこのため上水道の普請をしばしば実施したが、ついにこれをあきらめ、宝永・正徳年間(一七〇四~一六)には、埋れ堀のまま放置していたといわれる。その後享保七年(一七二二)幕府はこの本所上水を正式に廃止した。

西方村では上水道廃止の翌年、埋れ堀を浚渫して材木引上堀に利用していたが、享保十五年、西葛西領の用水路として、淵江領久左衛門新田溜井から葛西用水を引水していた本所上水道を残し、八条領地域の上水道はすべて新田に再開発された。