用悪水路や橋梁などを含む河川の普請は、その経費負担の出所によって、御入用普請・御手伝普請・国役普請・自普請に分けられる。このうち幕府の経費によって施工される普請を御入用普請といった。近世初期の武蔵東部低地域における河川の普請は、利根川の東遷、荒川の西遷にともない、新たな水路の編成が進められた関係上、大規模な開発工事が多かったが、そのほとんどが幕府の御入用普請で施工されたと思われる。

その後水路が整備されてからも、定式御入用普請場と称され、主な河川や用悪水路、あるいは溜井廻りの圦樋や主要街道の橋梁などが御入用普請場に指定され、幕府がその経費の全部、あるいはその一部を負担した。このなかで、幕府が経費の全額を負担する普請を〝皆御入用普請〟といい、幕府が材料その他を負担した普請を〝御入用普請〟といった。

当地域の皆御入用普請では、たとえば享保十一年(一七二六)に、瓦曾根溜井内に関枠二箇が増設されたが、西方村「旧記壱」によると「井沢弥惣兵衛様御積り皆御入用をもって、長拾間、横八間、高九尺二ヶ所」の関枠が敷設されたとある。また、御入用普請は、普請に使われる諸材料は幕府が負担したが、一定数の人足は村役で勤めた。正徳年間(一七一一~一六)の幕府の法令では、定式普請場の普請人足は、高一〇〇石につき一〇〇人の村役人足を出すことに定められている。すなわち普請人足は高一石につき一人は村で負担しなければならなかったのである。その後この法令は各所統一的に守られなかったので享保十七年(一七三二)に再び改正法令がだされた。このときは、村役人足は高一〇〇石につき五〇人と改められ、五〇人を超えたときは高一〇〇石あたり五〇人までが扶持米一人米五合五勺、これを超えたときは賃米一人一升七合を、それぞれ代金で支給すると定められている。

これを当地域の例でみると、寛政四年(一七九二)九月に、古利根川・中川・元荒川通りの大規模な切拡げ浚渫普請が施工されたが、このとき八条領西方村の人足割当は三〇七七人五分であった。西方村の普請高が当時高五四五石であったので、無賃の百姓役は二七二人五分である。これを超えた二七二人五分が米五合五勺の扶持米が支給され、これを超えた残り二五三二人五分が米一升七合の賃米を支給された。だがこのような例はきわめて特殊であり、人足の多くは村々の負担でこれをつとめなければならなかった。

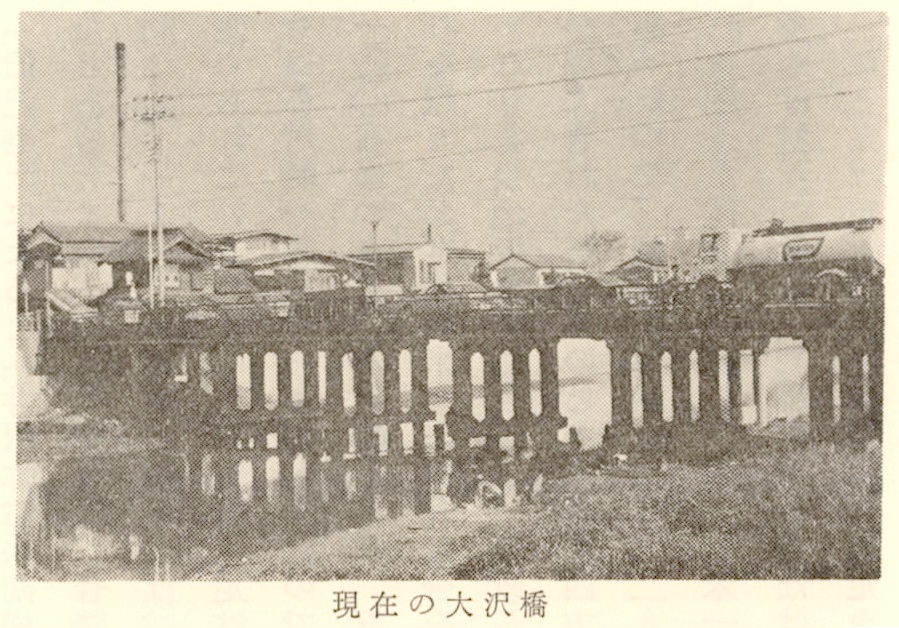

たとえば定式御入用普請場に指定されていた日光道中越ヶ谷・大沢間の元荒川にかかる境大橋(現大沢橋)の普請は、越ヶ谷・大沢・粕壁の伝馬宿を除き、越ヶ谷領・八条領・松伏領・新方領の御料・私領村数九三ヵ村、高五万二九一〇石余の普請場とされていたので、材木・釘・鉄・板等諸材料は幕府から支給されたが、人足のほとんどは村役でつとめた。つまり村役人足は定めによると高一〇〇石につき五〇人であるので、延二万六千余人の村役人足が動員される勘定である。

このほか、村々の訴願により、幕府が検分して必要と認めたときは、新規普請でなくともその経費の全額を負担して施工することもあった。とくに水害などの復旧にはこれが適用されたが、このときには御普請を願う村々の普請訴願が殺到したため、幕府ではしばしば御入用普請の制限を触れていた。一例を挙げると、享和三年(一八〇三)七月の触書(西方村「触書下」)には、年々御普請入用が増大しているところ、このたびの関東出水で定式御普請所の被害が続出した。村々ではこれを機会に旧例を申したて、自普請所まで御入用普請を願いでている。たとえ訴願してもこれを全部受入れるわけではない。自力で及びがたい所や、領主・地頭の手当が行届かない場所を吟味して御普請を行なうのであり、猥りに御普請を願っても取上げない。今までもしばしば通達してきたのに、村々によっては心得違いして、破損の小さな所でも御救普請と心得て御普請を願っている、という趣旨の触書を廻し、御入用普請を制限しようとしていた。