(1) 地主手作経営の規模 蒲生村の大熊家と七左衛門村の井出家の経営規模は第4表のようである。幕末期大熊家は貸付地の他に最高二町一反(元治二・慶応四年)、最低一町八反(文久三年)、平均約二町の手作地を経営していた。この経営規模は明治二十一年まで続き、同二十二年からは約一町五反ほどに、さらに同三十一年からは八反前後に縮小された。大熊家の当時の家族構成や奉公人労働力等は不明であるが、幕末期には毎年六~九種類の籾種を合計九斗余栽培し、最高一一九俵最低三二俵余、平均九四俵余の生産をあげていた。

| 蒲生村大熊安右衛門家 | 七左衛門村井出門平家 | ||

|---|---|---|---|

| 経営(手作地等) | 約2町 | 約2町? 下男5人,下女2人,馬1疋,持高55石1斗9升6合 | |

| 稲品種総数 | 14種 | 24種 | |

| 年間栽培数 | 6~9種 | 9~13種 | |

| 年間籾種合計 | 85~98升 | 173~252升 | |

| 品種の栽培年数 | 1年限り | 6種(43%) | 8種(33%) |

| 2年以上 | 2種(14%) | 4種(17%) | |

| 5年以上 | 2種(14%) | 9種(38%) | |

| 10年以上 | 4種(29%) | 3種(12%) | |

他方、井出家は幕末期約二町歩を下男五人、下女二人、馬一疋の労働力で手作経営し、総石高五五石一斗九升六合をもっていたという。しかし井出家の手作地が二町というのは少なすぎる。毎年九種から一三種栽培する稲の品種数や、一石七斗三升から二石五斗二升にもなる籾種量を大熊家のものと比較した場合、その手作地は四、五町になるのではないかと思われる。

(2)稲の品種数 蒲生村大熊家の「籾種及肥料扣帳」は安政五年(一八五八)から大正十一年(一九二二)までの六五年間の記録(籾種については安政六年から)で、その間に作付した稲の品種は七二種に達する。他方、七左衛門村井出家の記録は嘉永二年(一八四九)から現代にまで及んでいるとされるが、いま慶応四年までの幕末二〇年間の記録に限れば二八種である。

比較するために両家の史料のそろう安政六年から慶応四年までの一〇年間に区切ってみると、大熊家が一四種、井出家が二四種である。このうち両家に共通する品種は、からす・太郎兵衛・重右衛門・入源蔵・三軒家(谷)・西国・入長間(井出家の入長松と同一か)の七種である。この七種は第5表のように長年継続して栽培している基本的品種である。蒲生村と七左衛門村は隣村同士、同じ綾瀬川流域の村なので共通性が高かったのであろう。

| 年号 | 作付面積 | 収穫量 | 品種数 | からす | 太郎兵衛 | 中川 | 重右衛門 | 入源蔵 | 三軒家 | わせ餅 | 二軒屋 | 太郎兵衛入出し | 入長間 | 浅右衛門 | をく西国 | 西国 | みばかり | 種籾合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 畝 | 俵斗 | 斗 | ||||||||||||||||

| 安政六 | 一九六、〇三 | 三二、二 | 六 | 一、一〇 | 二、〇〇 | 一、六〇 | 一、三〇 | 〇、八〇 | 一、七〇 | 八、五〇 | ||||||||

| 〃 七 | 二〇〇、〇〇 | 一〇一、〇 | 七 | 一、七〇 | 二、三〇 | 一、八〇 | 一、二〇 | 一、〇〇 | 〇、六〇 | 一、〇〇 | 九、六〇 | |||||||

| 万延二 | 一九九、〇〇 | 一一九、〇 | 七 | 一、七〇 | 二、四〇 | 一、四〇 | 一、五〇 | 一、〇〇 | 一、四〇 | ? | 九、四〇 | |||||||

| 文久二 | ? | ? | 六 | 一、八〇 | 二、五〇 | 一、四〇 | 一、一〇 | 一、〇〇 | 一、五〇 | 九、三〇 | ||||||||

| 〃 三 | 一八〇、〇〇 | 一〇五、〇 | 六 | 一、一〇 | 二、三〇 | 一、四〇 | 一、〇〇 | 一、二〇 | 一、五〇 | 九、一〇 | ||||||||

| 元治元 | ? | ? | 六 | 一、三〇 | 二、三〇 | 一、四〇 | 一、二〇 | 一、二〇 | 一、五〇 | 八、九〇 | ||||||||

| 〃 二 | 二一〇、〇〇 | 九六、一 | 七 | 一、二〇 | 〇、八〇 | 一、三〇 | 一、二〇 | 二、〇五 | 一、一〇 | 一、七〇 | 九、三五 | |||||||

| 慶応二 | 二〇〇、〇〇 | 一〇六、〇 | 九 | 一、三〇 | 二、三〇 | 一、二〇 | 一、〇五 | 一、三〇 | 一、〇〇 | 〇、七〇 | 〇、二〇 | 〇、三七 | 九、四二 | |||||

| 〃 三 | ? | ? | 七 | 二、〇〇 | 二、〇〇 | 〇、六〇 | 一、二〇 | 二、八〇 | 〇、七〇 | 〇、五〇 | 九、八〇 | |||||||

| 〃 四 | 二一〇、〇〇 | 一〇〇、三五 | 七 | 一、八〇 | 二、二〇 | 一、六〇 | 〇、九三 | 二、二〇 | 〇、七〇 | 〇、七〇 | 九、五〇 | |||||||

| ○全期間(65年間)を通しての栽培年数 | 40 | 61 | 11 | 14 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||||

| ●同品種の井出家(20年間)における栽培年数 | 20 | 17 | 8 | 15 | 12 | 18(入長松) | 1 | |||||||||||

(3)稲の品種の名称 稲の品種にはさまざまな名称がつけられているが、古島敏雄氏著『日本農業技術史』にならって、両家の幕末期の品種の名称を分類するとつぎのようになる。このうち第5表に載っていない品種は井出家で使用していたものである。

〔地名を示すもの〕 これは特定の地名をもって呼ばれたもので、その品種の伝来地を示すと考えられる。

〝伊勢早稲〟〝越中早稲〟〝西国〟などの国名や地方名を示すもの、〝鎌倉早稲〟〝明石餅〟などのかなり遠方の都市名を示すもの、〝熊谷〟〝川越〟などの同じ武蔵国内の都市名を示すもの、〝中川〟〝谷中餅〟などの近隣の河川や村名を示すものなどがある。幕末期にさかんになった伊勢参りなどの際に、他の品種を伝来したのであろうか。蒲生地方には「種(籾)と嫁とは遠ければ遠いほどよい」という格言もある。

〔人名を示すもの〕 これは特定の人名をもって呼ばれたもので、その品種の発見者の名を付したものと考えられる。太郎兵衛(糯米)は慶長年間四町野村の会田太郎兵衛が発見したものといわれ(野口和雄氏「太郎兵衛糯」『越谷市の史蹟と伝説』所収)、越谷地方の特産にあげられている。ほかに重右衛門・浅右衛門・源蔵などがある。

〔形態を示すもの〕 これは禾の有無・禾の色・葉の分襞の程度を示すものである。〝ぼうずからす〟〝からす〟など禾の有無や色を示すもの、〝みばかり〟〝穂揃源蔵〟などの結実の状態を示すもの、〝細餅〟などの玄米の形を示すものなどがある。

〔収穫期を示すもの〕 これは「わせ」や「おく」などと収穫の時期を示す語句のついたものである。〝わせ餅〟〝をく西国〟〝晩源蔵〟〝晩長松〟などの早稲や晩稲を示すものが多く、中稲を示すものはない。中稲を基準にして時期を示すからであろう。

〔選択の行為を示すもの〕 これは従来栽培している品種の中から変り穂をみつけだして新品種とするもので、「入(撰)」の名をつける。〝入長間〟〝入長松〟〝入源蔵〟〝入伊勢〟〝入熊谷〟などがある。

〔その他〕 意味の不分明なものに〝二軒家〟〝三軒家〟〝松原〟〝長松〟〝老崎〟〝八重餅〟〝小松餅〟などがある。

(4) 稲の品種の選定 農民はこの種類の多い品種をどのようにして選定したのであろうか。前掲第5表をみると大熊家は従来から栽培している品種を五~六種選んで、これを軸として栽培しながら、他方で一~三種程度の新品種の導入をはかっている。その籾種量をみると、継続種は分量が多いのに対して、新品種は少量のものが多い。新品種は未知数であり危険をともなうので、慎重に少量ずつ試作され選定されるわけである。この結果せっかく新品種を導入しても一年限りないしは数年間の試作程度で中止されてしまうもの、一〇年前後継続して一時重要視されるもの、数十年と長期間にわたって栽培されて農業経営上の柱とされるものなどがある(前掲第4表参照)。以上のことは井出家についてもいえることであるが、この吟味に耐え、継続種として長く栽培されるのはどんな品種であろうか。

古島敏雄氏は農民が品種を選択する着眼点を、一は栽培の難易、二は収量の多少、三は米質だという。そこで、二の収量の多少という着眼点にたって、安政六年から大正十一年まで六四年間の大熊家の新品種の導入状況をみてみよう。導入した新品種の初年度の収穫量のわかるのは三四種である。このうち一年限りで栽培を中止したものが一四種(四二%)、二年以上継続したもの(継続を含む)が一九種(五八%)である。中止するか継続するかの分岐点は、収穫量の上からみるとだいたい二石が目安のようである。というのは一年限りで中止したものの六四%(九種)は二石未満であるし、逆に継続したものの七〇%(一三種)は二石以上だからである。さらにそれをその年の収穫量の順位でみると、同じ二石未満の出来でも、一年限りで中止したものはその年次の最低の収穫量しかあげることのできなかったものに多く、その年次の中位以上の収穫量をあげたものは継続栽培されているものが多い。

また多収穫の品種を得ようとする努力の一つに変り穂による新品種の選定がある。大熊家や井出家の品種をみると、からす→倍からす、太郎兵衛→太郎兵衛入出し、西国→撰西国、源蔵→入源蔵・倍源蔵などの例がある。しかしこの変り穂による新品種はそのわりに増収と結びつかなかったとみえ、ほとんどが数年の試作程度に終ってしまっている。そんななかで入源蔵と入長間(入長松)は増収の効果があったのであろうか、両家においてかなり長期にわたって栽培されているのである。

(5) 反当播種量 反当播種量は品種によってかなり大きな差がある。大熊家の品種について幕末期の反当播種量・反当収穫量・収穫比を整理したのが第6表である。これによって品種をみると、太郎兵衛のように早稲のおくてとするか、中稲のわせとするか、若干問題のあるものもあるが、一応からす・みばかりを早稲、太郎兵衛・中川・重右衛門・入長間を中稲、入源蔵・三軒家・をく西国・西国を晩稲とみなして分類してみた。これによって反当播種量をみると、早稲は多い時は一斗をこえるが平均七~八升、中稲は最低と最高の開きも少なく平均四~五升、晩稲も開きは少なく平均三~四升である。井出家の場合も早稲が七升三~四合、中稲が五升、晩稲が三升なので、ほぼ一致する。越谷地方の水田稲作の一般的反当播種量はこの程度と考えられる。

| 反当播種量(升)平均(最高―最低) | 反当収穫量(斗)平均(最高―最低) | 収穫比(倍)平均(最高―最低) | |

|---|---|---|---|

| 早稲 | |||

| からす | 8.1(5.9―17.0) | 18.6(14.0―26.0) | 23.0(8.2―30.0) |

| みばかり | △6.8(4.8―10.7) | △20.6(18.8―21.7) | △34.9(18.6―44.0) |

| 中稲 | |||

| 太郎兵衛 | 4.8(4.4―6.6) | 18.9(14.5―22.9) | 35.5(21.4―45.2) |

| 中川 | 4.8(4.3―5.2) | 20.0(10.0―25.0) | 41.3(20.0―46.6) |

| 重右衛門 | 4.7(4.2―5.2) | 21.0(19.6―24.0) | 42.7(34.4―50.0) |

| 入長間 | 4.4(4.4) | 15.9(10.0―21.9) | 43.3(22.8―57.1) |

| 晩稲 | |||

| 入源蔵 | 3.8(2.9―4.7) | 20.8(19.1―24.5) | 59.8(56.3―63.3) |

| 三軒家 | 3.8(2.8―5.5) | 22.6(19.0―24.8) | 50.2(34.5―66.0) |

| をく西国 | 2.8 | 22.3 | 78.3 |

| 西国 | △4.1(2.5―5.7) | △24.5(22.4―30.0) | △59.0(46.0―120.0) |

〔注〕「籾種及肥料扣帳」による。安政6年から慶応4年までの10年間。

△印は,明治初期(明治2~11年)の資料で補足した。

(6) 収穫比 次に籾種に対する収穫量を収穫比という形でみることにする。どの品種も豊凶により二倍から三倍もの差があり一概にはいいにくいが、その平均をみると早稲は約二〇~三〇倍、中稲は約三〇~五〇倍、晩稲は約五〇~八〇倍である。晩稲のなかには明治初期になると一〇〇倍を超えるほどのものもある。井出家の場合は早稲が二〇~三〇倍、中稲が四〇倍、晩稲が五〇~九〇倍であるという。この収穫比もほぼ一致するので、越谷地方の一般的傾向を知ることができる。

(7) 反当収穫量 これも豊凶により二倍前後の差があるが、品種別におよそのところをあげると、早稲は平均一石八斗前後、中稲は糯米である太郎兵衛(糯米は一般に粳米より収穫が少ない)を別にして二石~二石一斗位、晩稲は二石一斗~二石三斗となる。以上のように早稲は厚蒔であるが成熟期間が短いので一番収穫量が少なく、中稲・晩稲になるほど薄蒔ではあるが収穫量は多いことになる。大熊家は収穫期によって収穫量の異るこれらの品種をどのように組み合わせて栽培していたのであろうか。これを作付面積および収穫量についてみると、いずれも早稲が一〇%、中稲が五〇%、晩稲が四〇%となる。津軽の「耕作噺」は冷害を心配して早稲をすすめているが、冷害のあまり心配のない越谷地方は、収穫の多い中・晩稲が圧倒的に多いのである。このことはまた関東各地の村明細帳の記事にもよくみられることである。

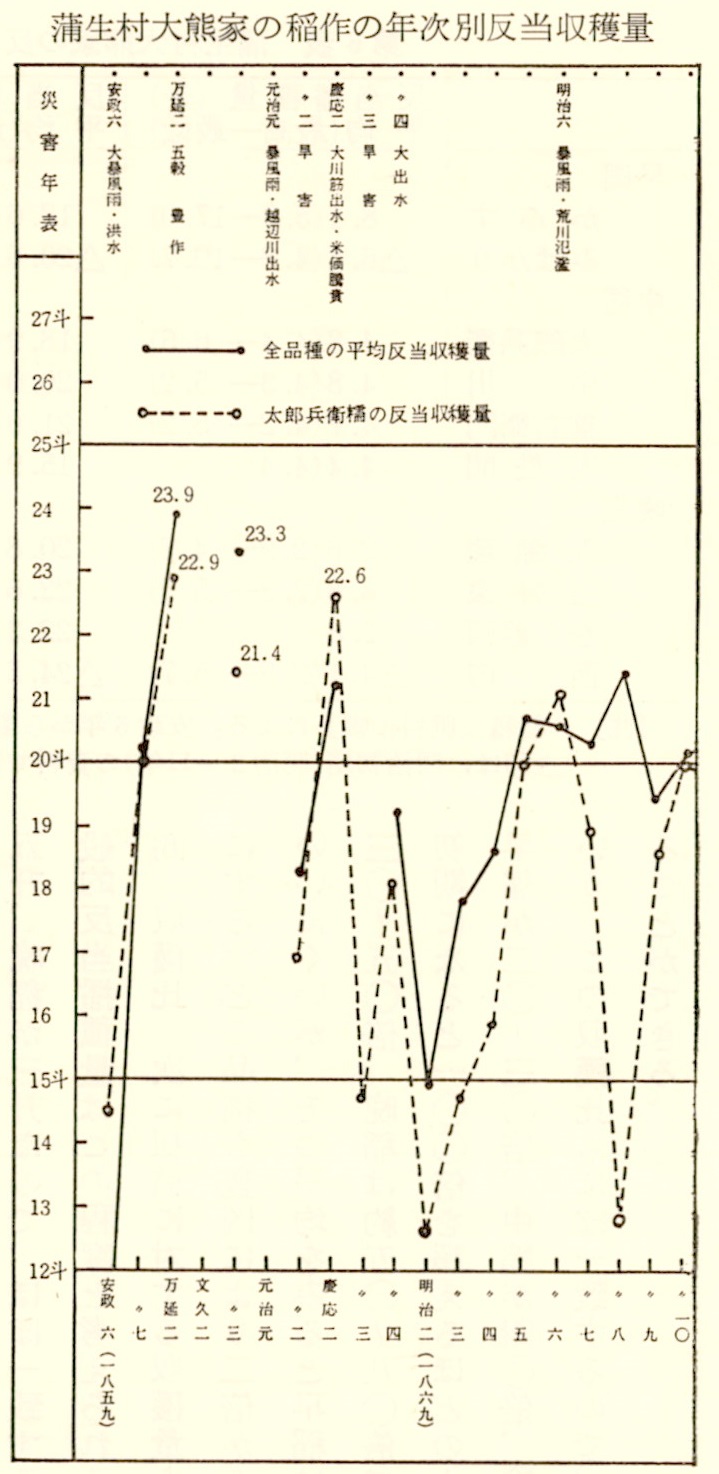

(8) 年次別反当収量 さてこのような技術によって大熊家は平均どの程度の収穫をあげていたかを示したのが別掲グラフである。このグラフは本来は安政六年から大正七年までの六一年間にわたるが、ここでは便宜上明治十年までとし、以後は近現代編に譲ることとした。このうち越谷地方の特産として知られる太郎兵衛糯は、全期間にわたって全籾種量の二〇~三〇%も栽培されているので、特別にぬきだしてみた。年次別反当収穫量は糯米のせいもあって平均より概して低いのにこれほど継続栽培されたのは、よほどの良質米で、貢納用というだけでなく市場価値も高かったからである(本章第三節の武州越ヶ谷米参照)。

ところでグラフ上欄の災害年表は、地方史料の他に『埼玉県史』等を加えて作成したもので、必ずしも越谷地方のものだけではないが、一応の目安とすることができると思う。これによると災害の有無がその年の豊凶を大きく左右していることがわかる。幕末期は災害が多く豊凶の差が大きい。安政六年の大暴風雨と洪水では平均反当収穫量六斗六升、全収穫量三二俵二斗という打撃を受けたが、万延二年は大豊作で一一九俵の収穫をえた。反当収穫量は平均二石三斗九升に達し、収穫量の少ないといわれる太郎兵衛糯でも二石二斗九升であった。

明治の初期は幕末の災害からの復興に時を費やし、明治五年にようやく二石代に戻し、しばらく二石前後の作柄が続いた。そしてグラフからは省いてあるが、明治十一年以後の経過をみると明治十六年から同二十九年にかけてかなりな生産の高まりをみせる。つまり明治十九年には平均反当収穫量二石六斗六升で全収穫量は一三二俵二斗(手作地一町九反九畝)、同二十六年には二石七斗三升で九九俵二斗(手作地一町四反六畝)と最高を記録した。

これは単に大きな災害が襲来しなかったというだけでなく、農業経営技術上の向上を示すものがあるように思われる。大熊家はいままでの手作経営地約二町を、明治二十二年に約一町五反に、さらに同三十一年には八反に縮小して寄生地主化している。ところが明治三十年を境にして明治末までの約一〇年間は、四十年・四十三年の大洪水に代表されるような災害が打ち続き、収穫量は極端に低下、大正期に入るころからようやく生産をもちなおすという経過をたどっている。