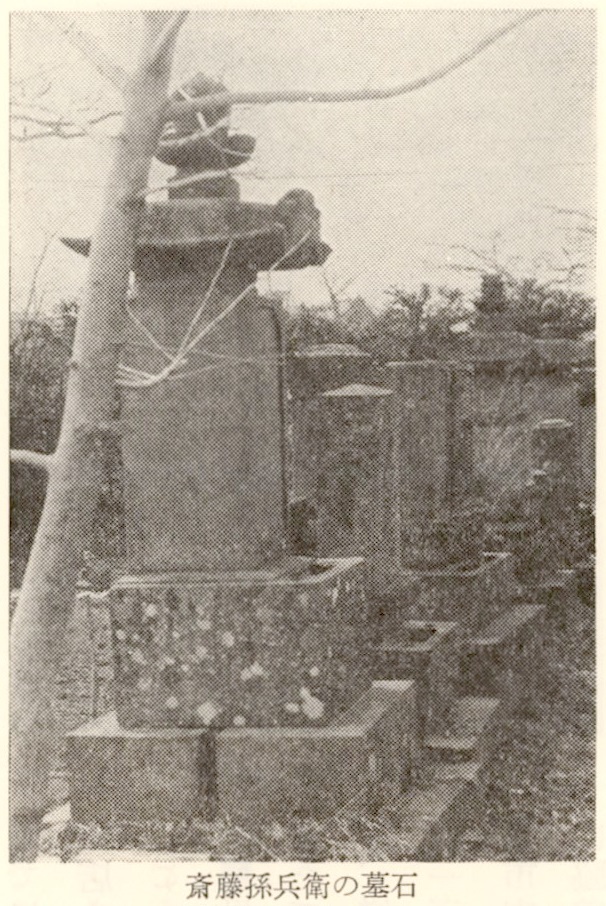

貨幣経済が農村に浸透してくると、およそどの農家も貨幣によって家計をまかなうようになったので、商品作物の栽培に力を入れ、また農業一筋の渡世のほか農間なんらかの余業を手がけた。このうち大高持層では、たとえば天保九年(一八三八)から味噌の醸造をはじめた西方村名主斎藤孫兵衛、天保十一年から醤油醸造をはじめた袋山村名主細沼吉左衛門、天明四年(一七八四)から御膳細餅の御用取扱いを勤めた瓦曾根村中村彦左衛門らがあげられる。このほか質屋・肥料屋・絞油屋・穀屋など、それぞれ広汎に農間余業を展開させていた。

また零細な農民や地借層も家計を維持するため、大工や屋根ふき、紺屋などの技術を身につけて農間稼ぎをはじめたり、居酒屋・駄菓子屋・ぞうり・わらじ等を商ったり、あるいは行商をして生活の足しにしようとした。それでも借金に追われ家計のやりくりがつかないので夜逃げする者などがいたが、生活の道を求めて新たな方法をみつけようとしていた者もいた。

嘉永三年(一八五〇)十二月、西方村百姓忠次郎は、農間小商いで生計を立てていたが、追々米価が高騰してきたので、大勢の家内をかかえ生活に困った。そこで瓦曾根溜井の堤上に出店をだして商売をはじめることを西方村名主に願いでた。当所は八条通りの往還端であり人馬の往来が頻繁で商売がうまくいくはずであった。西方村名主はこの申出でに対し、通行の邪魔にならないことと、堤防普請の際は、早速出店を引払うという条件をつけてこれを許している(西方村須賀家文書)。

こうして高持農民も零細農民も農村の変貌に対応し、農間の余業に精励したが、なかには農業よりも余業が本業となり、余業で生計をたてる家も多かったようである。増林村榎本家「訴書留」によると、増林村百姓与市は高四斗五升六合の零細な農民であったが、家内一三人暮し、農間紺屋を営んでいた。慶応四年(一八六八)五月、与市方で強盗に押込まれ、有合せの金子五〇両と銭七〇貫文、それに脇差二本を奪われた。奪われたこの大金は、おそらく余業の紺屋で得た金銭であったろう。