文化二年(一八〇五)四月、日光道中間々田宿本陣八三郎方では、日光二十日様参詣名代といい、四月二十日の忌日である三代将軍家光の廟に詣でる大名が昼休みをすることになっていたので、その準備で混雑していた。そこへ日光例幣勅使甘露寺宰相一行が帰京のため間々田宿にさしかかり、突然間々田宿本陣で小休する旨を宿の案内人に通告した。驚いた宿役人が本陣に甘露寺宰相の小休を通知したが、すでに日光二十日様名代も間々田宿に到着となり、狼狽した本陣が甘露寺宰相の応待に出られないまま、一行は宿内を通り過ぎ、宿外れで休憩する始末になった。この宿場の取扱いに激怒した甘露寺宰相は、宿役人に対し粕壁宿の宿泊先まで、始末申開きに出向するよう申渡して出発した。間々田宿役人は急ぎ宿泊先の粕壁宿本陣まで謝罪に向ったが許されず、次の宿泊先千住宿まで改めて出向するよう申渡された。しかし間々田宿役人は、多忙にまぎれ千住宿に出向しなかったが、些細なことであり、一件はそのまま不問になるものと思っていた。

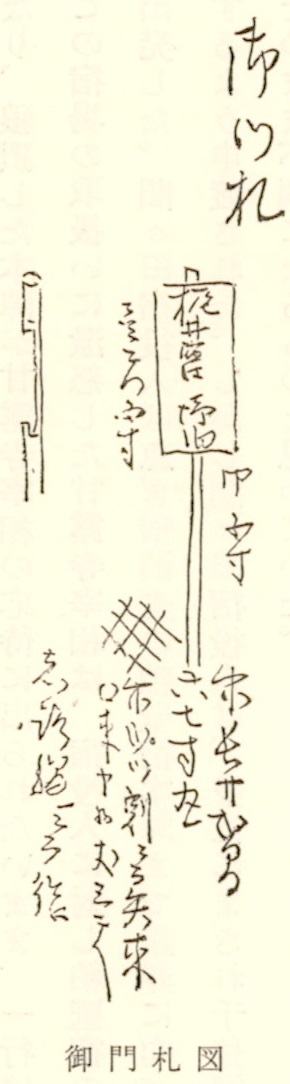

ところが京都に戻った甘露寺宰相は、この始末を京都所司代酒井讃岐守に訴えたので、京都所司代はこれを幕府老中松平伊豆守に報告した。そこで松平伊豆守は、道中奉行柳生主膳正に命じてこの一件の取調べにあたらせた。このため間々田宿役人一同が奉行所に召喚され吟味をうけた。これに対し本陣八三郎はこの申開きのなかで、日光勅使の通行は、例年泊り宿のほかは〝木の下弁当〟と唱し、昼食は勿論小休も堂社などで休むのが通例である。今般は、本陣に掲げられた日光二十日様名代の関札をみて、俄かに宿中に入ってから小休を申出たのは全く難題のほかない。たって小休が必要ならば、脇本陣でも差支えないのに、そのまま宿内を通り過ぎてしまった。粕壁宿本陣まで謝罪に向かったときも〝眤懇〟と唱える金銭を用意していかなかったために、甘露寺宰相への御取成が行届かなかったのではないか、と主張した。結局道中奉行所では、甘露寺宰相一行に対する間々田宿の取はからいが不届であるとして、問屋は急度御叱り、年寄と宿案内人一同は御叱り、本陣は御科(おとが)なしという裁許で一件が落着した。

ついで文化四年九月のことである。小笠原佐渡守が奥州棚倉に帰国のため、江戸を二十六日に出発した。その際粕壁・間々田・宇都宮泊りの先触を各宿本陣へ通告したのが五日前のことである。ところが日光奉行赴任の三橋飛騨守が江戸を同じく二十六日に出発し、粕壁・間々田・宇都宮各宿泊りの先触を前日に通告してきた。粕壁宿本陣では、本陣差合となるので、後から通告してきた三橋飛騨守の宿所を脇本陣蓮沼屋庄兵衛方に繰替え願いをしてこのときはことなく済んだ。翌二十七日は間々田宿泊りである。小笠原氏の家臣はすでに間々田宿本陣に小笠原家の関札を掲げ、家紋入りの幕を張りめぐらせて主君佐渡守一行の到着を待っていた。そこへ三橋家の用人望月一郎が、日光宮御霊屋に進献の茶壺を捧持し、一行の先陣として小笠原氏家臣のことわりもなく本陣に乗込んできた。望月一郎の言い分は、日光奉行の交代日は毎年の定例となっており、道中各宿本陣の泊り日も定日になっているので、先触の如何によらず本陣止宿は当然である。しかも御朱印状を与えられた進献の茶壺を守護していることでもあり、小笠原氏が脇本陣に繰替え止宿すべきであると主張した。間々田宿役人は事の次第を途中の小笠原家行列の一行に伝えた。小笠原家では評議のうえ、泊り宿を小山宿に変更することにきめ、間々田宿を引上げた。

だが三橋家に横車を押された小笠原家ではこれを黙止することができず、三橋家用人望月一郎の本陣不法侵入一件を道中奉行戸田越前守に訴えた。道中奉行所では、早速日光到着の望月一郎をその場から江戸の奉行所に召喚した。間々田宿本陣や宿役人も参考人として喚問され、幕府評定所の裁許で望月一郎は押込めの罰をうけた。一件は望月一人の取はからいであり、当主三橋飛騨守の関知することではなかったとして、当主は御咎をまぬがれた。