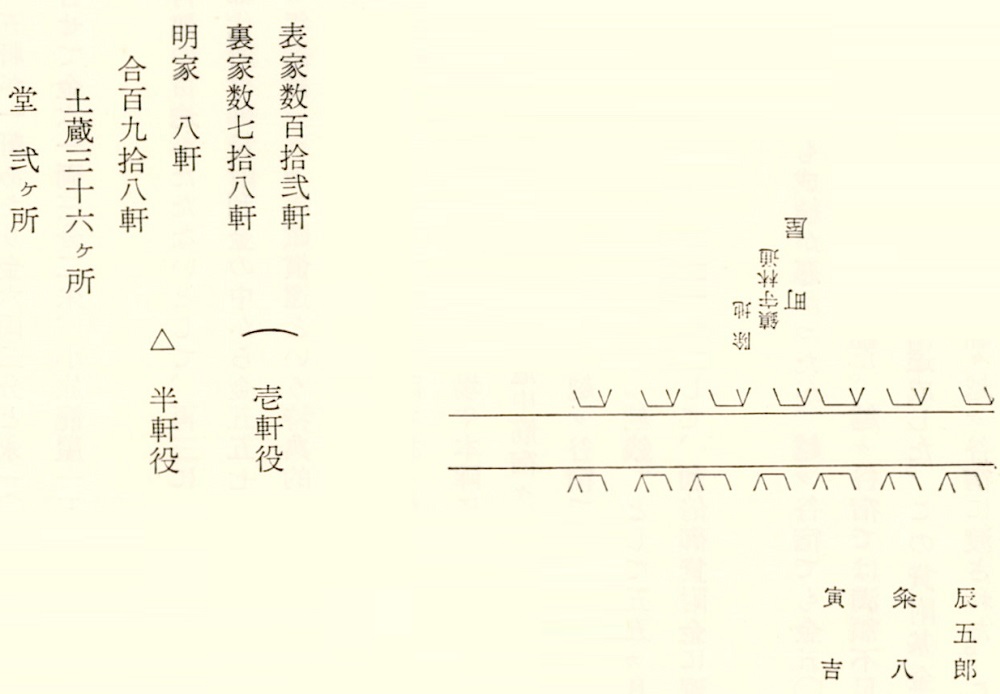

東照宮二〇〇年祭日光法会御用大通行に際しての財政負担をかかえ、まだその負債が片付かない矢先、すなわち文化十三年三月、大沢町は本陣・旅籠屋・問屋場をはじめ、往還通り一九八軒焼失の大火災にあった。大沢町類焼旅籠屋四七軒、同じく伝馬役百姓五七軒は、ただちに代官大貫次右衛門役所に再建拝借を訴願した。旅籠屋は金一二〇〇両、伝馬役百姓は金一〇〇〇両の拝借申入れである。

一方本陣では、度重なる災害と負債の累積で本陣再建の自信を失ない、類焼直後は、拝借金を願わないかわりに、幕府の全額出資で本陣を再建するとも、他の旅籠屋に本陣を命じるとも、自分は少しも異存は言わぬとひらきなおった。類焼の打撃は余程大きかったに違いない。しかしその後、本陣は諸般の事情を考慮し、再建見積額金六〇〇両のうち、自己の調達金を金一五〇両と見積り、金四五〇両の拝借願いを幕府に提出した。

これに対し幕府は同年十月、大沢町に総額二九一両と永一四八文の貸付をおこなったが、この割当では、本陣拝借が金三二両であった。ほかに脇本陣二軒が合せて金三二両、旅籠屋四五軒が合せて金一九八両、問屋場が金二両一分と永一五〇文、伝馬役百姓一四軒が合せて金一七両三分と永八二文、歩行役百姓一四軒が合せて金八両三分と永一六六文であり、大沢町ならびに本陣が申し入れていた拝借額とは全く相違した少額の貸付であった。なお一九八両の拝借割当をうけた旅籠屋の割合を示すと、大旅籠屋一五軒が一軒あたり金六両二分と永一〇〇文で合せて金九九両、中旅籠屋一五軒が一軒あたり金四両と永一三五文で合せて金六一両三分二朱、小旅籠屋一五軒が一軒あたり金二両一分二朱で合せて三七両二朱であった。

本陣はじめ大沢町では、この少額の貸付金では再建の目途がたたないとして、再三にわたる追加拝借の願いを提出した。このため幕府は翌文化十四年五月、元関東郡代所付御貸附利金の中から金五五七両の追加貸付を認めた。このうち三五〇両が本陣拝借に廻された。しかも十七ヵ年据置三五ヵ年賦償還という特典的な貸付である。脇本陣二軒には一軒あたり金五〇両が割当られ、これは十二ヵ年据置二十ヵ年賦償還である。このほか人馬役五三軒半に一軒あたり金二両宛が七ヵ年据置十ヵ年賦償還の条件で貸付けられ、この額は金一〇七両であった。その後、幕府は天保十四年(一八四三)、嘉永六年(一八五三)、安政三年(一八五六)にそれぞれ日光道中の宿場や本陣に困窮拝借手当を行っている。

| 期年 | 金額 | 事由 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 天明3年 | 60両 | 本陣類焼再建拝借 | 返納済 |

| 天明6年 | 30両 | 本陣小破修覆拝借 | 返納済 |

| 享和3年 | 60両 | 本陣水難修覆拝借 | 返納済 |

| 文化12年 | 80両 | 日光法会御手当修覆 | 金50両返納30両切捨 |

| 文化13年 | 32両 | 本陣類焼再建拝借 | 割引切捨 |

| 文化14年 | 350両 | 本陣類焼追加拝借 | 金100両返納250両半額切捨 |

| 天保14年 | 100両 | 困窮拝借(役百姓を含む) | 年延 |

| 嘉永7年 | 200両 | 困窮拝借(役百姓を含む) | 年延 |

| 安政3年 | 26両2分永100文 | 本陣大破修覆拝借 |

| 期年 | 金額 | 事由 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 天明4年 | 60両 | 本陣修覆拝借 | 返納済 |

| 天明4年 | 120両 | 本陣類焼再建拝借 | 返納済 |

| 天明6年 | 50両 | 本陣小破再建拝借 | 返納済 |

| 享和2年 | 60両 | 本陣水難拝借 | 返納済 |

| 文化5年 | 200両 | 困窮拝借(役百姓を含む) | 金50両修覆入用150両利倍貸付 |

| 天保5年 | 300両 | 本陣大破修覆拝借 | 年延 |

| 安政3年 | 26両2分永100文 | 本陣修覆拝借 |