宝暦年間(一七五一~六四)には、五年・七年・十年・十一年と、しばしば水害に遭遇したが、なかでも七年の水害は大きかった模様である。これを西方村「旧記弍」の記録でみると、宝暦七年は四月頃から長雨が続き、ことに五月一日から六日までは北東の風が強く、昼夜水桶をまくような大雨であったとある。この大雨で下野国の山地では、土砂なだれで耕地が埋没し荒地と化した所が随所に生じた。利根川通りでは、川俣の堤防が決潰したが広い範囲に水が放流されたので、洪水という程の水ではなかったが、古利根川と元荒川にはさまれた新方領耕地は残らず水冠りになったという。

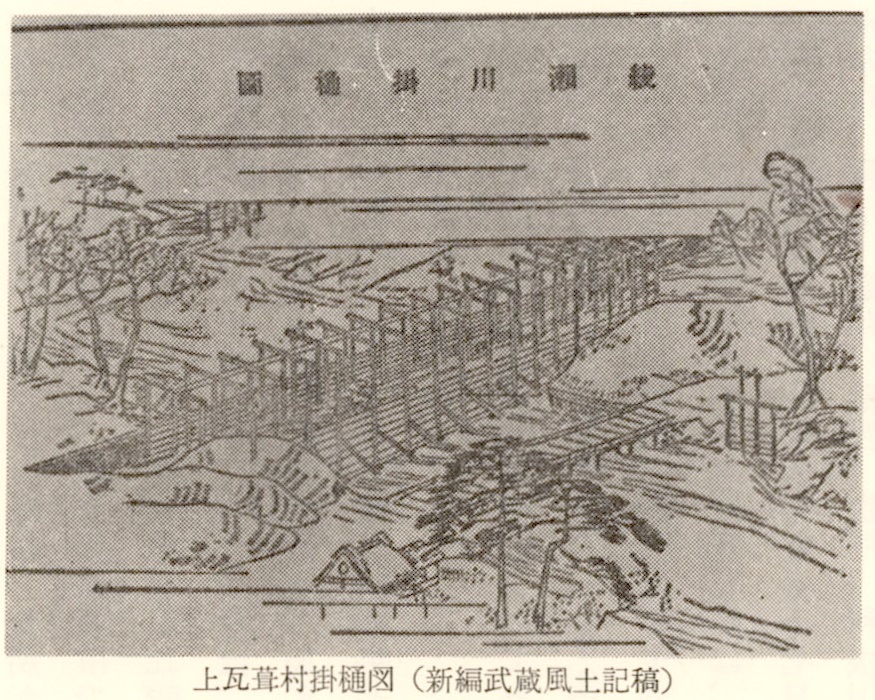

元荒川は心配した程の増水がなかったので、西方村の人びとは七日の朝に雨があがったのを幸い、早速田の草取りに出かけたが、上手耕地から怒涛のような大水が耕地一円に押よせてくるのをみて仰天した。この押水は綾瀬川の上流上瓦葺村の見沼川水掛渡樋の決潰によるものであり、綾瀬川堤防が各所で破堤した。人々は意外な情景にしばし唖然としていたが、急ぎとってかえし、家宅の床上げを終えるとともに、村中惣出の水防作業にとりかかった。綾瀬川通りの押水は、谷古田・西葛西両用水路の堤防を補強する必要があり、西方村がこれに用いた土俵は一六〇〇俵であった。一方綾瀬川通り村々では、下流村々が堤防を補強すると水が滞溜するので、一〇〇〇人もの集団による水防堤の切割りが行なわれ、これを阻止しようとする下流村々との争いが各所で発生した。この情報をうけた西方村と伊原村は協同で水防番人を水防所に集め、警報を出し次第村中水防所に駈付けるよう手筈を整えたが、幸い当地域では堤防切割り騒動が起きず無事であったとある。

またこの大雨によって街道の往来が一時途絶したため被害情報の確認ができず、米値段の相場がたたなかった所が多かった。そして江戸ではしばらく相場がたたないまま、朝夕の必要量だけの売買が続いたという。越ヶ谷町の市では水害前の五月二日に、一両につき米八斗九升の値段が、五月十七日には米七斗にまで急騰したが、洪水被害が比較的軽かったという情報が確認され、米値段は次第に下ったとある。