越谷地域は、江戸時代しばしば水害をうけていたのは前述の通りであるが、火災も頻繁に発生していた。おそらく越谷地域の寺院や家屋で、一〇〇年以上の古い建造物は少ないであろう。永い年月には、かならず幾度か火災による被害をうけているのが普通である。これは日本の家屋が木造であるうえ、屋根が茅ぶき・板ぶきであり、しかも消防施設もまた不完全であったからである。ことに越ヶ谷宿は家屋が街道に面し軒を接して密集していたので、ひとたび火事が発生すると大火になることが多かった。古い時代は史料的につまびらかでないが、記録にあらわれた江戸時代の主な火災や震風災を年次的にあげただけでも第49表の通りである。

| 年月 | (西暦) | 場所 | 摘要 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 元禄14年11月 | (1701) | 大沢町大火 | 中宿重右衛門方から出火大沢橋際まで類焼火元牢舎入 | 大沢猫の爪 |

| 元禄16年11月 | (1703) | 関東大地震 | 南関東一帯死者1万5,200人 | 産社祭礼帳 |

| 宝永年間 | (1704~11) | 大房浄光寺焼失 | 大沢猫の爪 | |

| 享保5年2月 | (1720) | 西方大聖寺焼失 | 大聖寺文書 | |

| 元文4年1月 | (1741) | 越ヶ谷町大火 | 袋町より出火瓦曾根村まで延焼付火犯人六本木で処刑 | 越ケ谷爪の蔓 |

| 寛保3年 | (1743) | 大沢弘福院焼失 | 大沢町島根氏金千両寄進再建 | 大沢猫の爪 |

| 延享2年 | (1745) | 大沢町火災 | 下宿焼失 | 大沢猫の爪 |

| 寛延元年 | (1748) | 大沢町火災 | 中宿より大沢橋際まで焼失 | 大沢町古馬筥 |

| 宝暦4年 | (1755) | 大沢町火災 | 大沢猫の爪 | |

| 安永3年 | (1774) | 大沢町火災 | 中野屋火事20軒焼失 | 大沢町古馬筥 |

| 安永5年 | (1776) | 越ヶ谷町火災 | 瓦曾根村まで延焼 | 中村家墓碑銘 |

| 安永6年6月 | (1777) | 大沢町火災 | 26軒焼失 | 大沢町古馬筥 |

| 天明3年1月 | (1783) | 大沢町火災 | 茗荷屋火事本陣外93軒焼失 | 福井家文書 |

| 寛政6年1月 | (1794) | 越ヶ谷町大火 | 167軒焼失 内往還通り110軒焼失 | 浜野家文書 |

| 享和元年12月 | (1801) | 大沢町火災 | 千代田屋火事8軒焼失 | 大沢町古馬筥 |

| 文化13年3月 | (1816) | 大沢町大火 | 四町野火事 本陣外197軒焼失 | 福井家文書 |

| 天保3年閏11月 | (1832) | 大沢町火災 | 上宿23軒焼失 | 内藤家文書 |

| 天保6年2月 | (1835) | 砂原村火災 | 堂社以下17軒焼失 | 松沢家文書 |

| 天保13年10月 | (1842) | 越ヶ谷町火災 | 問屋場以下4軒焼失 | 内藤家文書 |

| 嘉永3年12月 | (1850) | 越ヶ谷町火災 | 本町38軒焼失 | 内藤家文書 |

| 安政元年11月 | (1854) | 大地震 | 内藤家文書 | |

| 安政2年10月 | (1855) | 大地震 | 内藤家文書 | |

| 安政3年3月 | (1856) | 大嵐 | 越ケ谷町60軒大沢町70軒倒壊 | 鈴木家文書 |

| 安政5年11月 | (1858) | 越ケ谷町火災 | 新町38軒瓦曾根村4軒焼失 | 内藤家文書 |

このうち放火による火災もみられる。江戸時代には、放火のことを〝付火〟と呼び、放火犯人は火あぶりの極刑に処せられることもあった。「越ヶ谷瓜の蔓」によると、元文四年(一七三九)一月の越ヶ谷町大火は、この放火による火災である。放火の犯人は、越ヶ谷袋町の店借髪結渡世の長右衛門という者で、同町の戸塚屋又七という者に遺恨を持ち放火した。この火は北風に乗って瓦曾根村にまで燃えひろがる大火になった。このため代官所出役による検視が行われたが、このとき越ヶ谷町役人は放火を隠し自然火による失火と証言した。ところが、長右衛門が放火後失踪したので放火の事実が露顕し、越ヶ谷町名主は一〇〇日間の戸じめ、年寄と火元五人組も咎めをうけた。一方、長右衛門は戸塚屋又七によって足立郡川口町で捕えられ、越ヶ谷町引廻しのうえ、六本木堤で火あぶりの刑に処せられたという。

このほか「大沢猫の爪」によると、安永七年(一七七八)十二月の大沢町惣左衛門家の焼失と、同八年一月の島根大蔵家の焼失は同一人による遺恨の放火で、この犯人も捕えられて火あぶりの刑に処せられたとある。また、自然火などの失火でも、江戸時代の中頃までは、火元は入牢を命ぜられ、赦免後は村や町から追放されていたようである。たとえば元禄十四年(一七〇一)十一月の大沢町大火の火元重左衛門は、入牢のうえ大沢町の町はずれ鷺後組に移転を命ぜられている。しかし延享二年(一七四五)の大沢町火災の火元太右衛門は寺入りし、ある期間謹慎しただけで許されているので、この頃から火元は入寺ですむようになったとみられる。たとえば天明三年(一七八三)、大沢町九三軒焼失の火元、政右衛門は、五〇日間の入寺を仰付けられた。

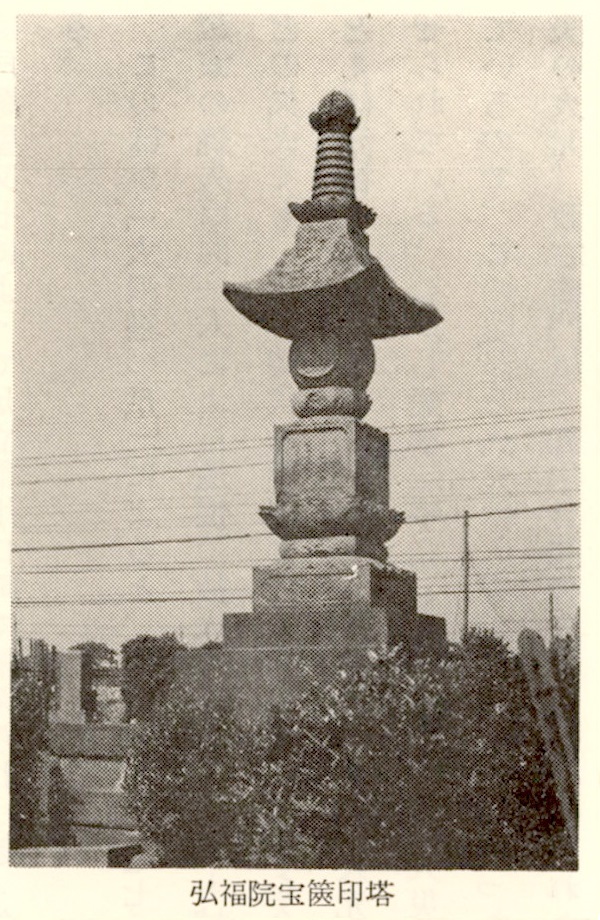

このほか珍しいものでは、花火による火災もある。寛保三年(一七四三)七月十日、この日は大沢町弘福院の観世音の開帳にあたっており、大沢町島根大蔵の興行による花火が開催された。呼ものの花火は、八百屋お七と小姓吉三郎の道行の場をかたどった大仕掛の仕掛花火であったが、この花火の火の粉が観音堂の箱棟に入った。一時は消火したとみえたので人びとは家に帰ったが、夜半にそれが再燃して全焼した。このため島根大蔵は金一〇〇〇両を弘福院に寄進し、このとき焼失した本堂・庫裏・観音堂・土蔵ならびに寮を再建し、境内に巨大な宝筐印塔を建立した。その後、弘福院は天明三年(一七八三)一月の大沢町茗荷屋火事で再び焼失したが、境内の宝筐印塔だけが今でも残っている。当時は花火がどこでも盛んであったとみえ、幕府はしばしば禁令を発しているが、取締りの効果はなかったようである。

砂原村松沢家文書によると、天保六年(一八三五)八月、野島村の人びとは長さ五尺直径三尺の大筒で打揚花火をあげたが、この火の粉が隣村砂原村の農家にふりかかり小火(ぼや)をおこした。このため花火の中止を野島村に掛合ったが承知しなかったので、砂原村ではこれを支配役所に訴えている。

こうした火災のなかでも、もっとも大きな騒動をおこした火災は、文化十三年(一八一六)三月の大沢町大火である。