越谷宿で平田篤胤の生前の門人には山崎長右衛門篤利(油長)・小泉市右衛門安輝(塗師市)・町(松)山善兵衛正理の三人がいる。三人とも宿内での有力商人で、一家の主人となっての門人であり、篤胤への経済的・家庭的援助の労は大きなものであった。

山崎長右衛門篤利は明和三年(一七六六)粕壁宿の山口万蔵の二男として生まれ、越ヶ谷宿山崎家十二代長右衛門に子のないことから養子に迎えられ、妻を増林村中村家から迎えた。

山崎篤利の平田国学入門は文化十三年で、「気吹舎門人帳」には「埼玉郡越谷新町 小島元吉紹介 五十一歳 山崎 長右衛門 平篤利 因二懇願一与二一字一」とある。この山崎篤利が入門した平田国学の事情を少しく記して見るに、篤胤が国学者として一家を成し、真菅乃屋の家号で開業したのは文化元年のことであった。この年板倉周防守の家中の者三名が入門して以来、年毎に門人は増加し、文化十三年家号も伊吹舎と改名、ますます盛況となった。

この平田篤胤門人のうち、商人や農民のいわゆる庶民門人の入門を見ると「門人姓名録」には「文化三年 南鍋町 浅里屋野山又兵衛 建具屋浅見七兵衛」と見え、庶民門人の最初の入門者は篤胤の住居に近い江戸の職人が先駆をなした。以来江戸町人の平田学入門者は増加の一途を辿った。

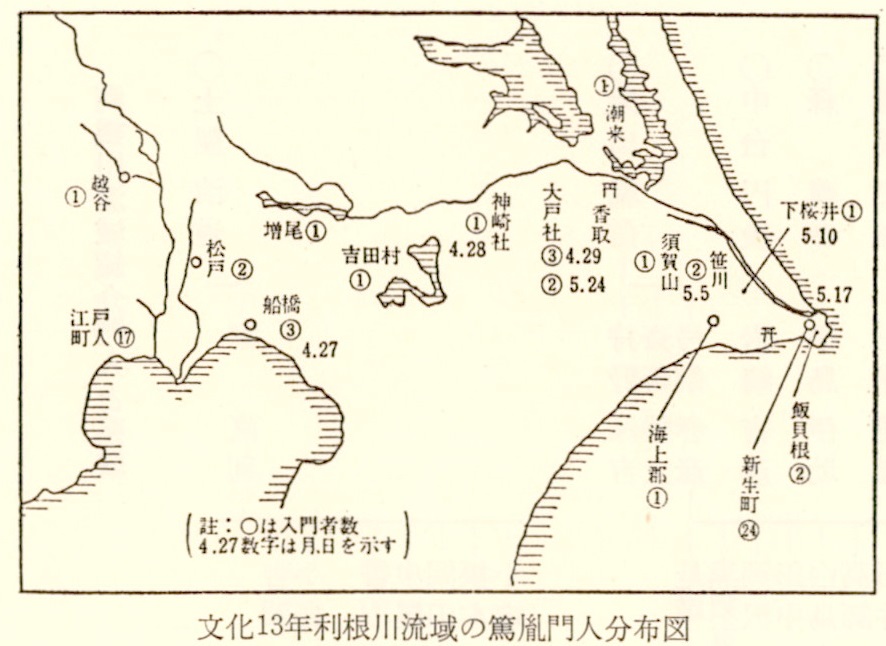

第52・53表でみられる通り、文化十三年には、篤胤生存中にあっては最多数の門人を得ているが、これは、この頃篤胤が香取・鹿島・息栖社の参詣と門人拡張の為の利根川下流域旅行を行なったことによるものである。この折、香取・鹿島社では門人を得ることはできなかったが、上図に見られる通りの多数の地方庶民門人、いわゆる草莽門人を得たのである。この地方は比較的経済活動の発達している土地柄であったので、この草莽門人を得たことは平田学隆盛の要因となった。

| 年次 | 入門者数 | 年次 | 入門者数 |

|---|---|---|---|

| 文化元 | 3 | 8 | 10 |

| 2 | 2 | 9 | 4 |

| 3 | 4 | 10 | 14 |

| 4 | 2 | 11 | 27 |

| 5 | 4 | 12 | 16 |

| 6 | 2 | 天保元 | 20 |

| 7 | 3 | 2 | 19 |

| 8 | 13 | 3 | 15 |

| 9 | 13 | 4 | 11 |

| 10 | 7 | 5 | 12 |

| 11 | 14 | 6 | 10 |

| 12 | 12 | 7 | 9 |

| (10) | |||

| 13 | 87 | 8 | 7 |

| 14 | 13 | 9 | 15 |

| 文政元 | 11 | 10 | 6 |

| 2 | 26 | 11 | 5 |

| 3 | 14 | 12 | 29 |

| (27) | |||

| 4 | 16 | 13 | 14 |

| 5 | 11 | 14 | 28 |

| (17) | (27) | ||

| 6 | 16 | ||

| (15) | |||

| 7 | 9 |

| 年次 | 町名 | 数 | 年次 | 町名 | 数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 文化3 | 南鍋 | 2 | 13 | 銀座 | 1 |

| 5 | 南鍋 | 3 | 日本橋 | 1 | |

| 7 | 芝 | 1 | 南銅 | 1 | |

| 新材木 | 1 | 本材木 | 1 | ||

| 守山 | 1 | 本所 | 1 | ||

| 8 | 築地 | 1 | 京橋 | 4 | |

| 芝 | 1 | 牛込 | 1 | ||

| 9 | 麻布 | 1 | 下谷 | 1 | |

| 芝 | 2 | 霊巌島 | 1 | ||

| 11 | 鉄砲州 | 1 | 駒込 | 1 | |

| 12 | 日本橋 | 2 | 湯島 | 1 | |

| 新肴場 | 1 | 14 | 新肴場 | 1 | |

| 南鍋 | 1 |

またこの折の旅行で得た篤胤の自学への自信は、真菅乃屋なる家号を伊(気)吹舎と改め、大壑なる通称を大角と改称して平田派国学の基礎的完成を見たのである。

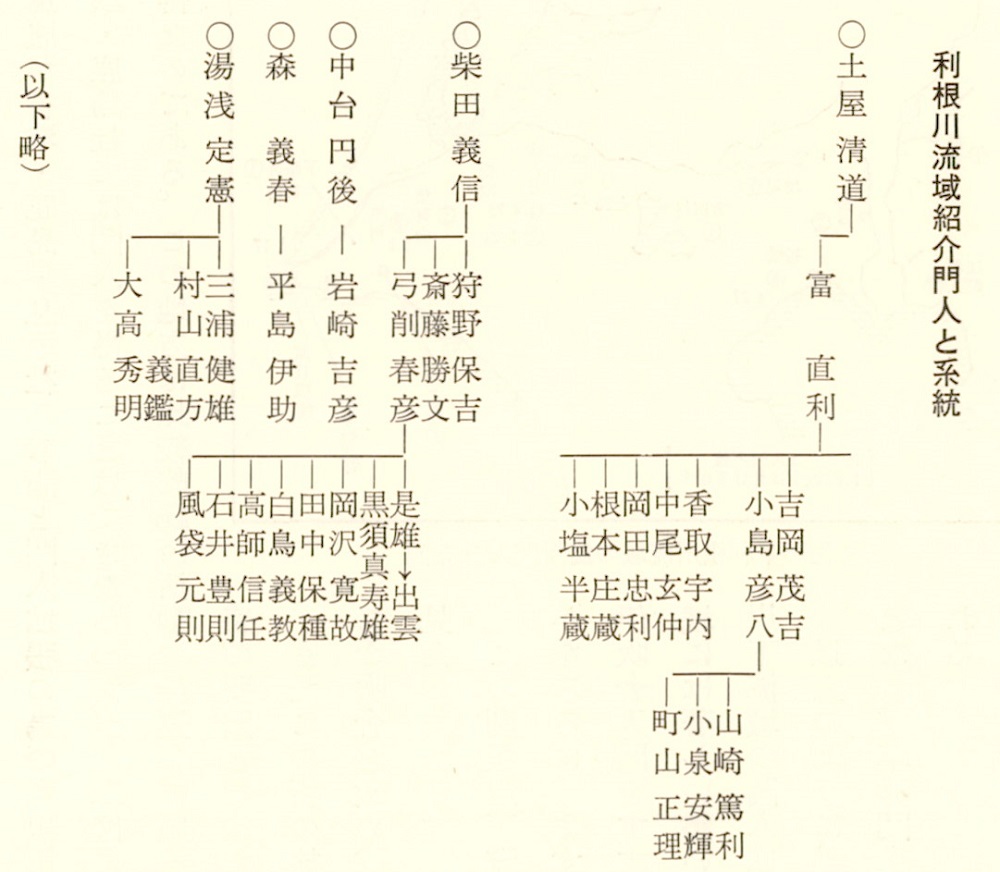

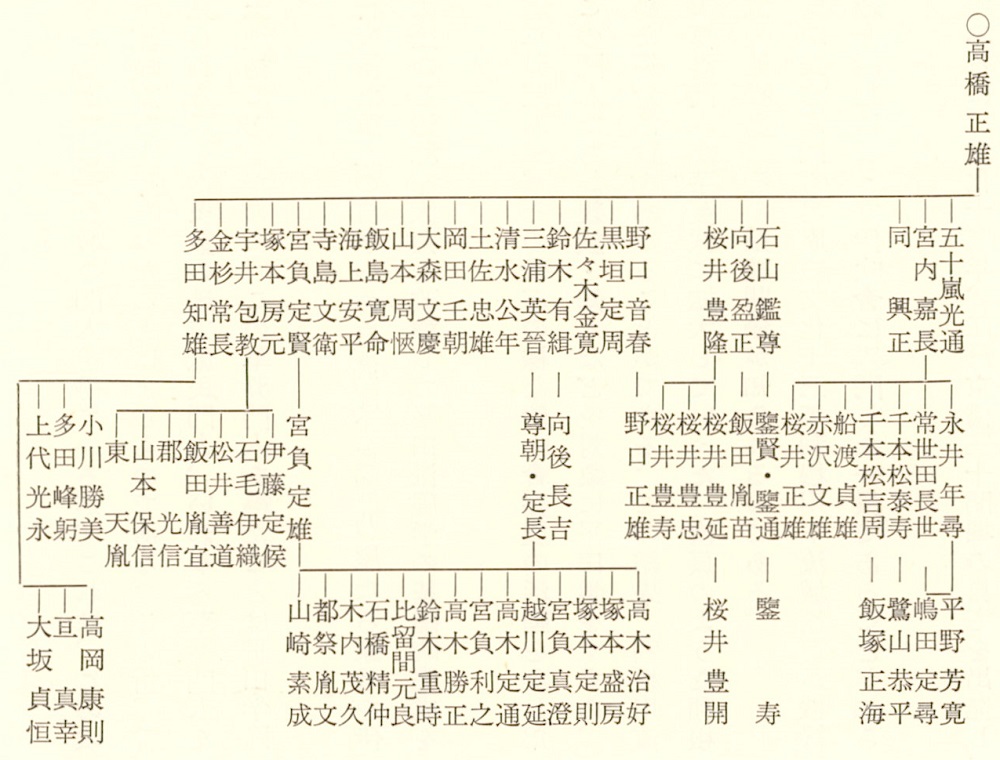

この利根川下流域草莽門人が、その後どの様な伊吹舎発展の活動をなしたかをみるに、まずこの門人たちが親族・知人などを対象に平田学をすすめ、伊吹舎入門をすすめた紹介活動をあげることができる。この結果、利根川流域には著しい勢いで草莽門人が芋蔓(いもづる)式に拡大していった。次頁のような利根川下流域の門人拡大の過程と、その系統関係が知られるのである。

以上のように、山崎長右衛門も篤胤の文化十三年利根川下流域旅行が機縁となり、草莽門人紹介活動によって伊吹舎に入門した一員であることが知られる。

入門過程を辿ってみるに、文化十三年、江戸京橋三十間堀の自宅を出発した篤胤が、四月二十七日先ず訪れた意富比社で、三名の門人を得ることができた。その一人に、

「下総国葛飾郡船橋土屋清道紹介 四十八歳 意富比神社大宮司富上総介直利」

がいる。船橋の富直利を得たことは篤胤にとってはきわめて力強いものとなり、自信を深め、この旅行が成功した一因であった。直利の門人紹介活動は前頁に記載したところであるが、その紹介門人の一人に松戸宿の綿屋商人である

「下総国葛飾郡松戸宿綿屋 富直利紹介 小島彦八元吉 後彦右衛門」

なる門人がいる。元吉も伊吹舎門人として篤胤の経済的援助に、また伊吹舎発展に尽力した。その功に対して篤胤は「悟道弁」発行の際に、序文を記すという形で元吉の名を記載して功に報いている。

小島彦八は越ヶ谷方面に門人を獲得したが、同文化十三年、最初の紹介門人に同じ商人仲間である越ヶ谷の商人山崎長右衛門篤利を平田篤胤に紹介し、伊吹舎門人に加えたのである。また彦八は翌文化十四年に小泉市右衛門安輝と町山善兵衛正理の二人を篤胤に紹介し、門人に加えさせている。

越ヶ谷門人の平田入門にはもう一つの機縁があった。越谷恩間の出身である渡辺荒陽はすでに文化十一年平田の門人であり、世話人でもあったが、この荒陽が因戚の瓦曾根中村家・浅草福富町池田屋をはじめ越谷商人に篤胤への門人紹介の労をとらなかったについては理由がある。

瓦曾根村中村家から浅草福富町の池田屋へ入婿した中村幸次郎こと稲垣宗輔(一〇〇一頁参照)は荒陽のいやいとこに当ることから、篤胤は荒陽を口添えに、神代系図の彫刻代として池田屋から黄金三両を借り出した。その抵当が神代系図の板木であったが、池田屋には無断で増刷りをした。門弟が一部につき一匁五分を負担したことから銀百五十匁程の利益がでた。池田屋は印刷物の収益など意に介さなかったが仲介者荒陽は激怒した。

当時平田の世話役は荒陽の他、伊勢屋高橋安右衛門、平島伊介等の門人が当っていたが、神代系図の印刷一件から荒陽は篤胤と絶交し、池田屋への出入も差し留めた。この折の池田屋からの借金三両については八五歳になっても忘れることなく心に残していた。

手形之事

一金三両也 右は要用に付借用申所実正也、返済之儀は無利足にて追々に相済可レ申候。万一皆済以前に我等相果候事も有レ之は、香奠にて御差曳可レ被レ成候。為二後日一一札如レ件

天保七年二月 渡辺玄禄 印

稲垣宗輔殿

この一件から平田の世話役は勿論、一切の関係を断った荒陽にかわり、越ヶ谷門人の世話役に平島伊介が当ることになったものと思われる。