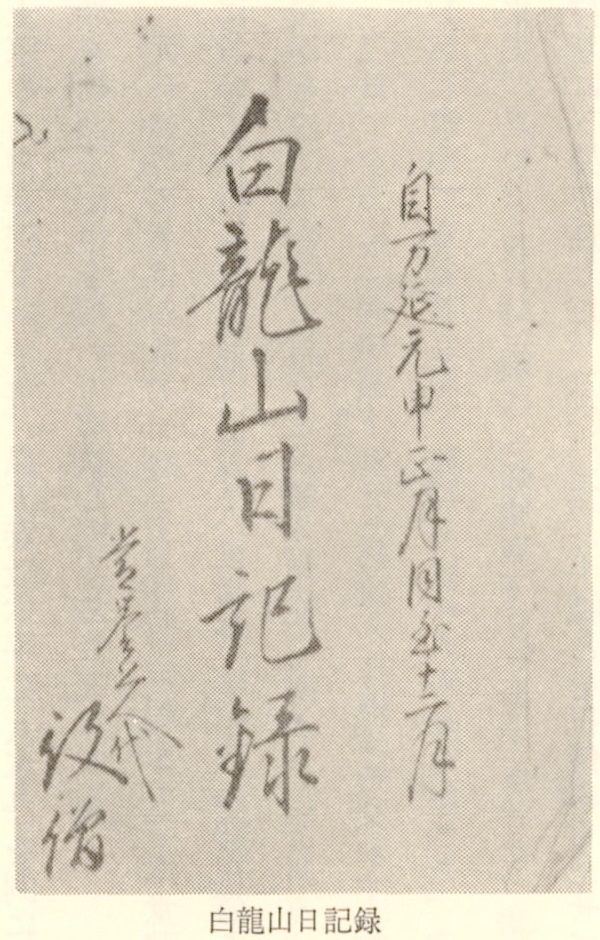

真言宗とやや異なり、浄土宗寺院の場合は村びととの交わりはどうだったのだろうか。これについて、幕末期の「白龍山日記録」がよく当時の状況を示してくれる。白龍山とは平方村林西寺のことで、浄土宗の有力寺院であった。以下安政六年(一八五九)を例にとって、一年中の寺の営みのうちから村びと(檀家)との交渉を物語る記事を抜いて考察してみることにする。

元日は寺の者はみな七ツ時(午前四時)に起きて、木堂諸堂以下の勤行(ごんぎょう)をなし、雑煮の御供養を終えて、一同御居間において住持(時の住持は第廿六世常誉)に年頭の御祝儀を申上げる。以上は寺内のことだが、午前中は二、三人、午後から夕方にかけて村びとが続々年礼に参上したとある。

二日、夕方に「御庫裏下(おくりさが)り」(村役人と挨拶を交わす式であろう)があるので、寺僧の梁延が村役人の案内に出る。しかし雪中で寒気甚しく、村役人は一人も来なかった。寺百姓と近所の者およそ十人と、村の二ヵ寺(末寺である)が来て、五ツ(午後八時)頃に「御庫裏下り」をすませた。諸所からそば粉を贈ってきた。本日は節分にも当るので、豆打ちに下男を遣した。二〇〇文と半紙とを祝儀にもたせて。(どこへ遣したのか不明。)

三日 年礼の者二、三人来る。

四日 人足五人を入れ、朝飯後、御使僧両人が村中の檀家へ挨拶廻りをする。進物は前日にとりそろえ長持に入れて置いて、これを人足がかついで供をしてゆくのである。道が雪のため、ぬかって難儀であった。

五日 人足五人入れ、藤塚村(現春日部市藤塚)の檀家廻りに使僧両人が出た。

九日 月次(つきなみ)念仏、参詣十七、八人。以後毎月九日に念仏が行なわれ、参詣は常時十七、八人、多い月は三〇人、少い時は大雨のためわずか一人という時もあった。正月は初構(はつこう)(講が正しい)なので酒二升を茶の間に出して参詣者に呑ませた。

十一日 上組の三嶋宮の御飛射(おびしゃ)(弓神事に饗宴を伴なう「歩射(ぶしゃ)」の訛り)につき、組内から頼まれ、寺僧の興然と梁延との二人が参列し、夕方戻った。

十四日 上の久兵衛が例年の通り若餅を贈って来た。

十五日 南の六郎左衛門、同勘左衛門からそばを贈って来た。(この上、南とはいずれも平方村の内の組の名称である。)

廿四日 御忌法要。末寺惣出勤。村役六、七人と近所は残らず列席した。

廿八日 梁延に大沢町(ここにも檀家が居るのであろう)に年頭の勤をさせた。梁延はそのついでに大相模(同地の不動であろう)へ参詣した由。

二月十六日 彼岸の中日。諷誦(ふうじゅ)文(年忌法要の時の祈祷文)三〇本あげる。これは例年の通り。

廿四日 鎮守宮(平方村の鎮守香取明神をさす)の祭礼。赤飯五升に酒三升(これだけ氏子から寺にあがったのであろう)。例年の通り近所の者を招き、崇源寺(村内の末寺)が出勤し、御法楽等(住持が神前で読経したのであろう)を行ない、八ツ(午後二時)頃終了する。

三月三日 節句で、末寺残らず来る。上げ物も例年通り。所々からお祝いの切餅を贈られる。

九日 開山忌。末山惣出。村役と近所、寺百姓のこらず参上、例年の通り滞りなく済んだ。

十二日 大沢町の宗判に梁延を遣わす。(宗判とは毎年の宗門人別改帳作成に当り寺が捺印すること。)

十四日 新川村の宗判に梁延を遣わす。

廿九日 沖前(平方村の小字)の又兵衛が小作している寺領の畑の畔へはんの木苗五〇本植えた。梁延を小作料の督促に赴かせた。

四月八日 灌仏会(かんぶつえ)、仏前を荘厳(しょうごん)(飾りつけ)し、甘茶を煎じて参詣人に供した。

九日 開山構中(こうじゅう)の御斎(おとき)。参詣人は八〇人くらいで、末寺と阿弥陀寺(藤塚村にある末寺)も列席。構中から住持に御布施五百文を贈った。この日月次念仏もあった。

十五日 結夏(げ)(安居の始まり)につき末寺三ヵ寺が出勤。惣菜はけんちん。所々から「木綿坊餅」が贈られた。(村人たちが木綿の栽培をなし、その開花期か結実期を祝って餅を搗いていたことがわかる。)

十七日 菜種抜きをし、廿三日から菜種打ち。その人手が足りないので平二郎女房を雇う。(以下菜種のことについては次項に述べる。)

五月五日 節句につき末寺が来る。上げ物例年通り。諸方から切餅・あん餅を贈られる。

十日 前(平方村の小字)の忠兵衛が江戸へ赴くというので、たばこ三斤買って来てくれと頼む。

十九日 長い間雨が降らずに村びとみな困っていたところ、本日降った。「久々の甘露水、一同大慶、正月の事。」村から雨悦びとして、臨時の休日「雨降り正月」を触れ出したのである。

廿二日、備後村(現春日部市備後)の石井立敬は有力な檀家で親しくしているが、この日住持を招待し、前日に書面を以て再度申越したので、下男と小僧をつれ住持が赴く。末寺の真福・称名二寺も先方で待ち受けていた。

六月八日 中野村(現春日部市中野)の五郎左衛門(有力信徒らしい)が、祭礼(組の祭りか)だとて、赤飯・煮しめを一重ずつ贈ってきた。

もちろん常時檀家の葬式をもたのまれるが、この六月は朔日から八日までの間に、横手の杢左衛門、上の惣四郎、川窪の四郎兵衛、山谷の市右衛門の子、上の惣四郎の子、横手の左兵衛、とすべて六件の葬式があった。もっともこれだけ頻繁であったのは、(日記録の記載による限り)稀である。

十二日 江戸から越前屋(名を記さず)夫妻が参詣に訪れ、翌日帰って行った。(この越前屋が、僧の縁故者でないとすると、浄土宗の篤信家の遠方からの参詣ということになる。)

廿一日 村中から「はか穀」を集めさせ、合計から麦九斗余と銭五〇文に達する。この墓穀は十一月十五日にも徴集しており、その時、籾五斗九升、玄米九升、銭三一四文に達した。

七月六日 野丁モク苅に際し、人足一人代にて遣わした。(村中惣出の盆の前の草刈りのようである。)

七日 藤塚村の東国寺へ施餓鬼に住持が赴く。

八日 墓地を始め庭の内の草取り。翌日も。

十日 中野村の五郎左衛門が、江戸からの帰りがけに立寄る。

十一日 備後村の五郎兵衛の母の葬いに、住持が徒歩で赴かれるよう、称名寺を通じて願い出たので、聞届け、伴僧と供との二人が片箱に朱傘を携えつき従い、赴かれた。

十三日 例年ならば藤塚村の檀家が暁七ツ(午前四時)に来るのに、本年は雨のため早朝参上した。例の通り酒を供した。三番鐘にて(予鐘二つを合せて三度撞くことか)村びとを集め、墓施餓鬼を行う。

十四日 崇源寺・浄戒・寺内両僧の四人で村内の棚経に廻り、八ツ(午後二時)帰寺。明日のため料理と掃除とで大忙がし。

十五日 施餓鬼、末山惣出勤。中野村の五右衛門が「附施餓鬼」を行ない、女ばかり五人、御居間に於て酒食を供した。末寺と寺内とへ、附施餓鬼の布施が贈られた。施餓鬼終了後住持はすぐに称名寺へ出勤し、帰寺ののちも引継いて墓施餓鬼を執行した。本日の入用は、酒七升余に米一斗二升であった。

十六日 朝人足が来て住持は円福寺(一之割村にある末)へ出勤、人足五人入れた。大雷雨になって帰寺がおくれ夕方になった。

十七日 称名寺・円福寺から出勤御礼として人足賄料持参。

廿七日 一昨日の大風雨で川々洪水となる。村役人が会(あい)の川に集合して築(つき)留めを行ない、夜に入って当寺が米を貸し遣わし焚出しを行なう。警戒のため夜中大騒ぎであった。水は五日たっても引けなかった。六日目(八月三日)にようやく裏の川が一尺ほど引いた。八月二日に粕壁から岩槻まで船を通しはじめたので、洪水で廿六日から足留めになっていた東間村の勝林寺の和尚が帰って行った。

八月六日 「当秋は疫病俗にコロリと申す病流行、人多分死す。」

七日 大沢町の傘屋に墓所を定め遣わした。

十日 寺内で大豆引き(大豆をこいで豆をとること)を始める。このように、菜種・大豆の類をこの寺は多量に耕作していた。(つぎの項参照)

十七日 市之割村(現春日部市一之割)兵蔵の忰滝蔵の成田不動参詣について、病身もの故、送り一札を依頼して来たので書いて与える。その文言に「元来病身につき、万一途中において持病差発(さしおこ)り候か又は死去いたし候はば、其所御作法の通り御取置き下さるべく候。尤その段当方へ御沙汰に及び申さず候」とある。当時の心細い旅行が偲ばれる。

廿八日 昨夜東(平方村の小字)の茂八が来て、八郎右衛門西脇の地面を辰五郎に売り度いので寺からそちらへ内談してほしいと頼むので、今日、忠兵衛を呼寄せ、金三〇両で内談とりきめた。(これら人物の相互関係はこれ以上判明しない。)

廿四日 昨夜八ツ(寺午前二時)頃、横手の六左衛門自宅から出火して焼失。早鐘をついたので当寺へも安国寺(大泊村の浄土宗寺院)以下から見舞が続々来た。夜の内に、米五升焚いて握り飯にし、沢庵の香の物を添えて、六左衛門の避難先へ届けた。今日は入彼岸の日である上に、六左衛門が「寺入り」したので、名主と隣家(六左衛門のであろう)とへ佗び口上をした。(寺入りとは、出火した者が謝罪のために一時寺に入り謹慎することだが、ここではいつ六左衛門が当寺に入ったかを明らかにしがたい。)

九月三十日 無住になった月照院の山林を整理してあとに畑一反歩こしらえた。(つぎの項参照)

十月八日 おれん夫婦が喧嘩で大騒ぎを演じ、又兵衛・おますの両人が寺に訪ね来ていろいろ内願した。

十四日 十夜(浄土宗では十月十日を中心に十日間毎夜法会を行なう、これを十夜とよぶ)につき、米五升、小豆一升を用意して粥を作った。参詣は四五人、二ヵ寺が列席し、四ツ(午後十時)頃に済んだ。

十九日条に十三日のこととして、当山廿二世忍海上人の三一年に当るので、筆子中から塔婆を建立して供養したいと、東の庄兵衛から願い出があったことを記している。筆子については、四月二十日条に、浄閑寺(大杉にある浄土宗寺院)から、洗濯物が出来たからとて、筆子が持参したとある。(洗濯はここでは繕いものか。)筆子とは手習の生徒たちのことで、当寺にも手習が行なわれたと見てよいが、その記事がほとんど現れない。

十二月廿三日 什金利取立、村役人残らず参上、同三十日小作等持参、とあり、いずれもつぎの項を参照されたい。

廿五日 暁方から餅搗き。寺百姓参り搗き始め、近所の者も例年通り参上。汁粉・酒を供した。

ざっと以上が安政六年の一ヵ年間の、村人交渉関係記事を抜いたわけであるが、さらに文久二年閏八月の条を見ると、上(平方村の小字)の金左衛門の忰佐次郎(廿一歳)が剃髪を願い出たので、剃髪して名を民梁とつけたことを記す。村びとの子弟を、こうして弟子に加えることのあったことを示している。飛射(びしゃ)についても、元治元年には、正月十日に東の香取社に、同十一日に横手のそれに、二月十一日に東組のそれにと、それぞれ寺僧を遣したことを記している。村びとの行事ともかなり密接な関係にあったことが知られよう。