元荒川の発達した自然堤防に沿って、大相模地区と八条地域の古い集落がつらなっている。その集落の後背は広々とした見渡す限りの水田地帯である。現在この水田地帯を二つに切ったように国鉄武蔵野線が貫通している。この武蔵野線南越谷駅と吉川駅の中間にあたる越谷流通センター建設予定地のすぐ先に、見田方遺跡を記念して設けられた見田方遺跡公園がある。遺跡公園の傍らは、今も水田地域であるが、その一角の地下三〇―五〇センチメートルの地中から、古い時代の住居跡が発見されたのは、昭和四十一年から同四十二年にかけての発掘調査のときである。

発見された住居跡は竪穴住居といわれ、約三メートル四方の面積にわたる土地を、深さおよそ三〇センチほど掘り抜き、その上にじかに草屋根をのせた住居群であり、その出土品その他から、古墳後期から奈良朝にかけての遺跡と推定されている。遺跡の規模は、一六ヘクタール(一六町歩)の調査区域に限っていえば、住居跡二、不明瞭な遺構五となるが、およそ二〇〇人に及ぶ人びとが集落をつくって定住していたことが想定されている。

当時この地表の標高は、測量の結果海抜三メートルであるのが確認される。このように底い土地に入びとの生活が展開されていたということは、現在の地形からみると、一見不思議に思えるが、そこが当時河川の流送土砂によって形成された他の地域より高い微高地の一角であったことが、表層土質の分析から確かめられている。つまり上流から土砂を押し流してきた荒川・利根川の乱流が、この地域に流下していたときがあった。その後河川の流路は、幾多の変遷を経ながら、現在のような定着した流路になったが、その定着した流路筋が長い間にわたり、流送土砂の堆積をうけて、乱流時代の微高地より逆に高くなるという現象になったのである。

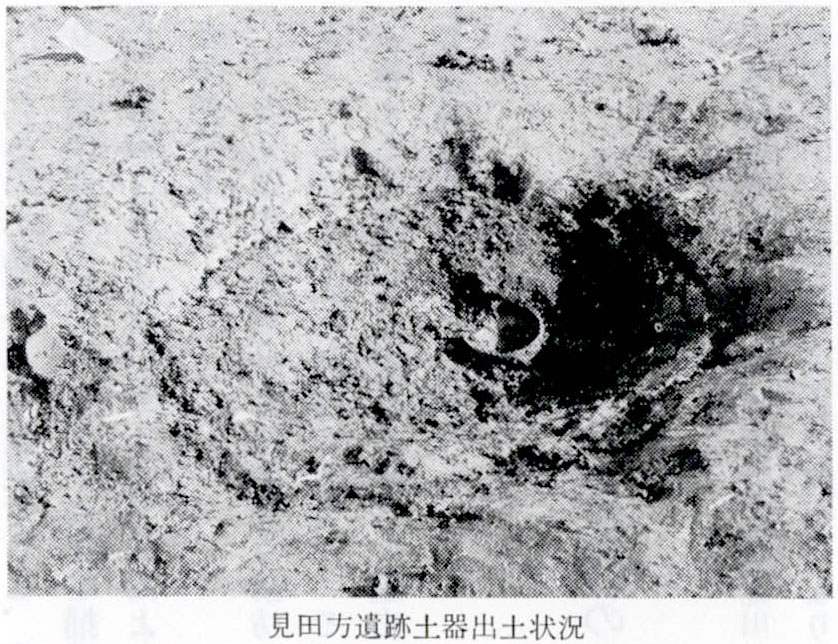

ともかく古い時代この微高地に造成された住居群は、その後しばしばの洪水で埋没し、住民はより高い地所を求めて移転したとみられる。さて見田方遺跡の発掘調査にあたり、その住居跡からは次のような品が出土した。

土器(土師器・須恵器)―食物の貯蔵用・炊事用・食器用の各種

紡綞車・機織棒―衣服の生産

管玉・勾玉―装飾品として身につける

鏡や勾玉の模造品―祭祀に用いる

籾―水稲栽培に使われたもの

砥石―刃物をといだ

土錘・軽石―漁撈用の網などに用いた

炉・カマド―食物の●炊などに用いた

木材―住居の建築などに用いた

桃の種―果樹の栽培か

これら出土品などから推定すると、見田方住居跡のかつての住民は、生活共同体としての集落をつくり、稲作農耕のかたわら魚や鳥獣を捕獲したり、あるいは身につける衣服をつくったり、果樹を植えたり、自給自足の生活をおくっていたようである。ただし土器類は自給生産か交換などによる流通物資かは不明である。

なお元荒川にのぞむ大相模郷不動坊(現相模町真大山大聖寺)は天平勝宝二年(七五〇)という古代の創建を伝えているが、見田方遺跡の発見で、その開基年代は必ずしも不自然ではないとみられるようになった。今後ともあらゆる角度から越谷の歴史のあけぼのを探ってこれを明らかにする必要があろう。(『見田方遺跡発掘調査報告書』を参考とした)