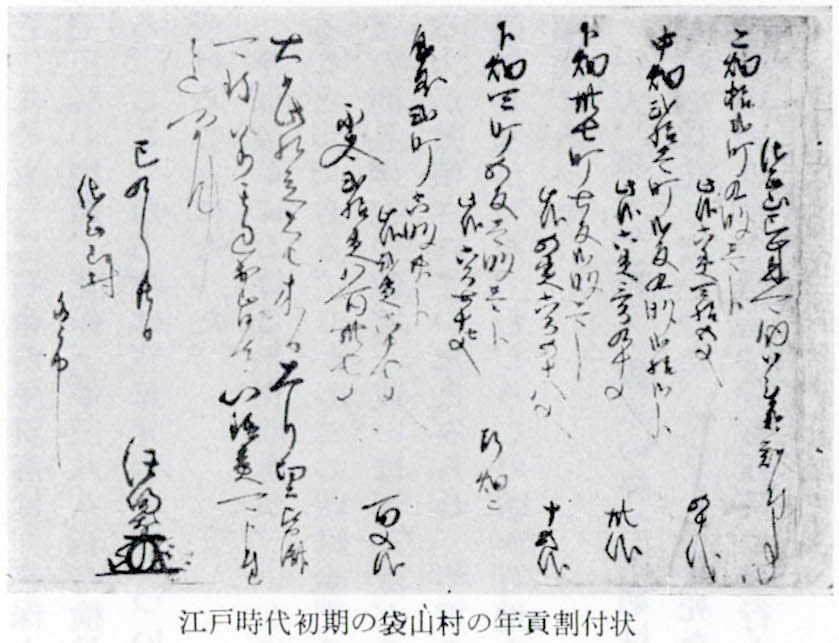

江戸時代幕府や領主の経済基盤は、農民から徴収する米を中心とした年貢で賄われた。現在国家や地方自治体の経済を支える税金の納税通知書は、各家ごとや各個人宛に配送されるが、江戸時代は「年貢可納割付」と称される書状で村単位に一括して通達された。つまり個人の都合は考慮におかず、村の責任で年貢を全納させる仕組になっていたのである。

村々ではこの年貢の割付状を受け取ると、名主が中心となり、土地の持高などに応じて個々の村びとに年貢を割付けてこれを徴収した。この先年貢高の査定は検見と称し、例年代官が廻村しては坪刈と称し、数か所から一坪(三・三平方メートル)当りの収穫量を調べてその年貢量を定めた。

ところが経費の増大などで経済に行きづまった幕府は幕府経済の困窮打開の方法として、検見の結果によらず、定めた年季中は一定の年貢高を徴収する定免法を広く採用した。越谷地域でこれが実施されたのは享保九年(一七二四)からである。この年西方村(現相模町)では正徳四年から享保八年にいたる一〇か年の年貢高を平均し、これに一五%の割増が付され三か年季として米二九七石(七四〇・五俵)の定免年貢が課せられた。また年季切替えの享保十二年には約一九%の割増が付され五年季の定免となったが、さらに元文三年(一七三八)の定免切替にも一〇%の割増が付され、三八八石の年貢高に上昇した。

やがて寛保三年(一七四三)、越谷地域幕府領村々の支配は、関東郡代伊奈氏から代官の分割支配に移され、西方村は代官柴村藤右衛門の支配するところとなったが、この年は定免が許されず、代官の見取検見が実施され、一挙に四一四石余の年貢高が課せられた。翌延享元年には、減免を願う西方村の要求で、また見取検見が行われたが、その結果は四七四石余、同二年には四七八石余、同三年には五一二石余と急上昇するばかりであった。この五一二石余の年貢高は、享保九年西方村定免受けの二九七石からみると、わずか二五か年間に七三%の増徴、寛保三年三八八石の検見取年貢からみると実に五年間で三二%の増徴になったことになる。ここで西方村は寛延元年(一七四八)ついに検見取りを取り下げ五一四石余の年貢高で五か年季の定免を受けることになった。

享保改革における年貢収奪が、いかに激しいものであったかは、この西方村の例からもその一端を知ることができる。しかしこの頃は金肥の導入などで、農地の生産力は上昇しており、かつ野菜、根菜などの商品作物の栽培、或いは商工などの農間余業が一般化し、農民の多くは高額な年貢負担にもたえうる力が蓄積されていたとみられ、年貢の増徴に対しては多少の抵抗はあったものの、農民騒動にまでは発展しなかった。むしろこの頃から地主・小作の対立関係が表面化し、小作騒動や村方騒動が頻発する傾向にあった。

一方、幕府や領主・旗本の経済困窮はいよいよ進行し、富裕農民や商工業者の経済力の前に、武士の権威は弱体化していった。こうして必死な年貢増徴政策により、幕府の基盤強化を図ったにもかかわらず、幕府権力の社会構造は貨幣経済の進行とともに根底から大きな転機を迎えようとしていたのである。