奉行所の取調べ

奉行所は、翌日から徒党強訴強行の計画容疑で、越訴者の取調べを行った。まず、一行の中の最年少者を招喚して事情を聴取した。それによると、Aという者からの伝言で事柄も不明のまま参加したという。そこでAを招喚して尋問すると、Bという者の申し送りで一行に加わったという。

こうして、次々と参加者の約半数が厳しい尋問をうけたが、一同の返答はいづれも突然の伝言による参加であると主張した。このため奉行所では越訴者の取調べだけでは埒が明かないと覚り老若男女の別なく関係人とみられた人びとを飛脚をもって村元から招喚し、次々と取調べを進めた。しかしこの越訴一件は、結局、計画的な強訴、あるいは権力に対する抵抗ではなく、生活に不安をおぼえた人々の衝動的な行為であると判断された。

この結果奉行所では、西方村の安養院、東光院両寺の僧が出府(江戸行)して御慈悲願い下げの嘆願書を提出した機会に、西方村百姓惣連印による始末書をとって、全員を釈放することにした。

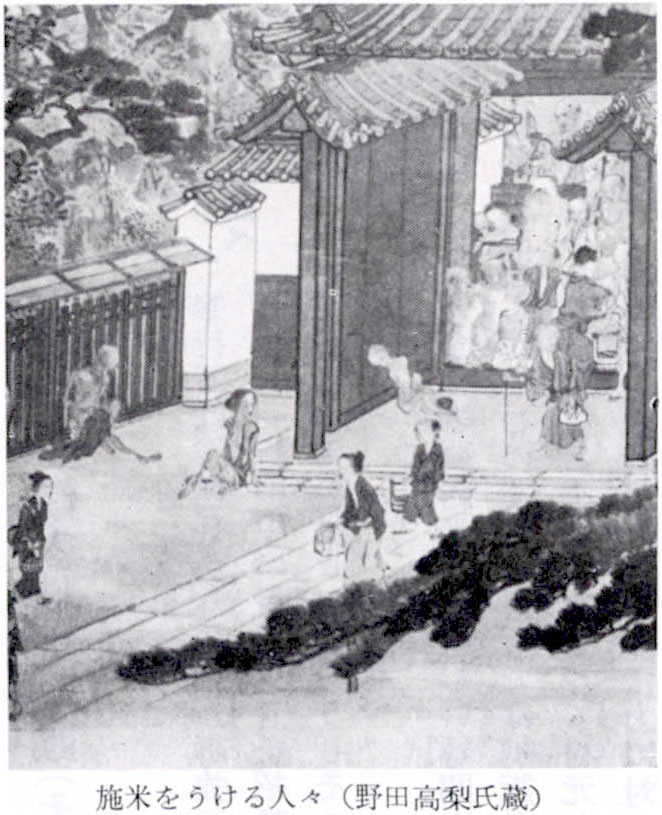

ただし、村役人は米十五俵を村内取締り過怠の罰として拠出し、これを夫食(自家飯料)手当てとして小作人等困窮者に施米を実施するという条件がつけられた。

そこで一同帰村のうえ、早速村役人がそれぞれ米を持寄り、合計十五俵にした上、西方村安養院において施米を行った。その後、作徳米の引方交渉は、地主方小作方双方諒解に達したと見られ、騒ぎは一応おさまったもようである。

しかし、もしもこの奉行所越訴によって処罰者が出た場合、事情は異なり、農民の抵抗は幕府権力に向けられたと見られる。故に幕府はなるべく農民の不満を村落共同体内部の問題として処理させる方法をとった。このため村内階層間の対立は幕府権力の外に置かれ、階層の分化など村落共同体意識の拡散とともに村の内部で激化していくことは全国的な傾向であった。

なお、西方村四名の大高持(大地主)は翌年正月、代官役所に呼出しをうけ、さらに奇特米百俵を差出すよう勧告をうけた。

この百俵の内七十俵は、この年の水害によって大きな被害をうけた二郷半領の救済米に使われ、残り三十俵は西方村困窮者の施米に使用されるはずであった。

この再度にわたる施米の供出は、小作人の越訴騒動を招いた罰として、さらに課徴されたものであるといわれる。