運送自動車の過積や速度違反をなくすための運動として、先頃自動車運輸従事者による道路順法闘争が行われた。こうした荷物の過積は江戸時代にも一般的であり、交通従事者の大きな問題になっていたが、これを知る人は少ない。

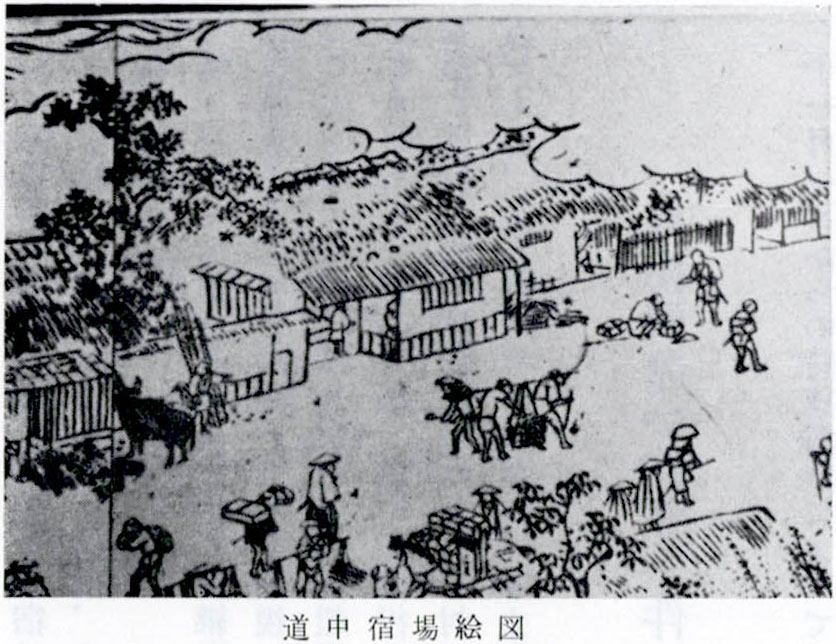

現在は道路上の輸送は、ほとんど自動車が使用されているが、江戸時代は人や馬によって行われていた。荷車などもあったが幕府は宿駅人馬を保護するため、街道筋の荷車運輸を禁止していた。

さてこの荷物の重量は、当時幕府法令で定められており、本馬(荷物積)一匹分は四〇貫目(一二五キロ)まで、人足持荷物一個分は五貫目まで、長持一丁は三〇貫目まで(人足六人持)、というようにそれぞれ重量制限があった。幕府はこの法令の徹底を期すため、日光街道には宇都宮宿と千住宿に、荷物計量の検査所を設けて取締りにあたらせていた。

しかしこの重量制限は検査所が設けられていたにもかかわらず一向に守られず、過貫目と称される、いわゆる過積が多く、人馬の労力的負担は不当に大きかった。これに関し文政四年(一八二一)六月、越ヶ谷宿が道中取締役人に出した「御内々御尋に付」という書上げによると、この重量の取締りを行う千住宿貫目改方役人そのほか宿役人は、年々膨大な荷物運送を取り扱う仙台の伊達家や青森の津軽家をはじめ、日光道通行の諸大名から附届けと称し、合計一か年に金何百両もの礼金が贈られている。

さらに千住宿人馬役の者共も、そのつどの役得があり、一か年に集計すると三千両余の所得であるという。

つまり過積の見逃しにかかわる贈収賄である。この貫目改所を通過すると、荷物は途中の宿駅で検査もなく、そのまま目的地に到達できたからである。

目に余る不法荷物に対し、越ヶ谷宿では試みに荷物の貫目を計量したところ四〇貫目定量の本馬荷が、いずれも四六~四七貫目の過積、その他伝票の記載と実荷の数量とがいちじるしく相違していることなどが判明した。

越ヶ谷宿ではこの不法荷を認めて継送りしている草加宿にも責任があるとして問い合わせたが、草加宿は誠意を示さずこの問い合せを無視しようとした。これは草加宿は、とくに千住宿に世話になっていることもあったが、草加宿の人馬も超過荷黙認の余禄を受けていたからだという。

こうして越ヶ谷宿では、道中取締役人を通し、幕府に実情を訴えたが、これに対し幕府は、道中奉行を通じ貫目改所や荷物発送の諸家に対し、注意を促すばかりでありその取締りは一向効果がなかったようである。違反取締りの対象は、本来諸大名や公卿などの貴人であったからである。