農業生産力の向上とともに、自給自足体制を原則とした近世の農村にも、商品経済が進行し貨幣を中心とした経済が浸透した。するとそれまで土地が唯一の生活基盤であった村びとも、貨幣取得の手段として、商業、手工業など農間の余業をひろく展開するようになった。すでに土地を離れ農業を離れても自活できる社会的条件が芽生えつつあったのである。

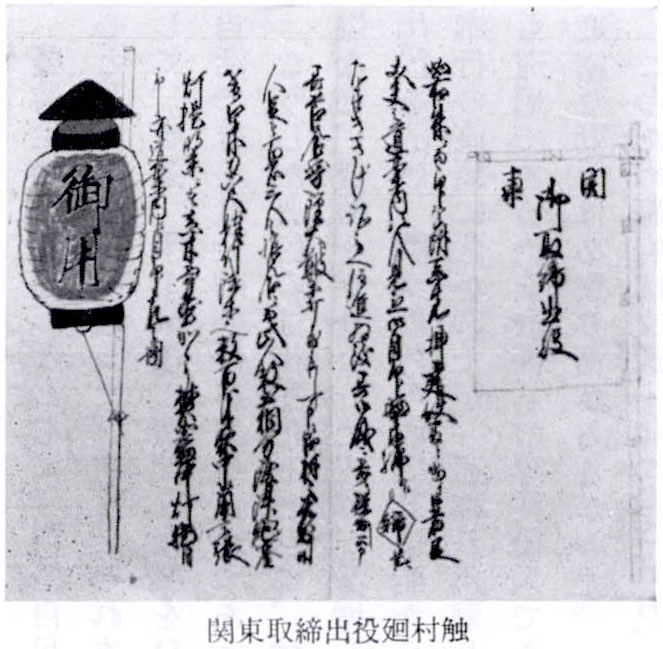

こうした農村の様相変化とともに、村役人を中心とした村落共同体の秩序はくずれ、さらに博奕や窃盗など、貨幣を媒介とした犯罪が激増した。幕府はこの治安の乱れに対処し、文化二年(一八〇五)関東取締出役を設け、関東農村の取締りに当たらせた。この出役は各代官所の手附・手代のなかから選ばれ勘定奉行の直属に置かれたが、通称八州廻りとも呼ばれ、水戸領を除く関八州の御料・私領・寺社領何処でも巡廻できる治安取締りの専従役人であった。しかしこの出役の員数はきわめて少なかったので、その取締り効果はあまりあがらなかった。

このため幕府は文政十年(一八二七)五月、前文三条、本文四〇条にわたる村内取締法令を公布し、関東一円に改革組合村の結成を指示した。これを文政改革という。この組合村の構成は、御料・私領・寺社領の区別ない数十か町村を単位とした組み合わせでこれを大組合と称し、数名の大惣代が置かれた。その中にまた数か村単位の小組合が設けられ、小組合ごとに小惣代が置かれたが、この組合に関東取締出役が直結して監察にあたった。

越谷地域では、越ヶ谷・大沢両町を親村とした周辺三十八か町村による越ヶ谷・大沢組合が結成されたが、西方・東方などの大相模地区は八条村(現八潮市)を親村とした三十六か村による八条組合に入った。このほか平方・大泊などが粕壁組合に、三野宮や大道などが岩槻組合に、それぞれ地域周辺の組合に組入れられている。

このうち越ヶ谷宿助郷村を主体として構成された越ヶ谷宿組合の役人には、大惣代として松伏村の石川民部、袋山村の吉左衛門(細沼)、増林村の平蔵(関根)、川藤村の宇平次が選ばれ、この下に九名の小惣代が置かれた。その後この組合は、親村に囚人を臨時に収容する囲補理場が設けられるに及び寄場組合と称され、関東取締出役の手先、いわゆる岡っ引とも呼ばれた道案内人が置かれた。

この組合は、関東取締出役の監察のもと、幕府の取締法令にもとずき、浪人や無宿者の村内立入りの監視、博奕や徒党の禁止、冠婚葬祭の簡素化や神仏参詣旅行の制限、さては芝居・手踊・相撲など人寄興行はもちろん、念仏講や月待講など村の慣行行事、それに農間余業や職人賃銭の統制など、村経済や日常生活にまで立入るきびしい取締りを行なった。ことに新しい時代の世相を反映させる若者組は幕府でもこれを「若者仲間と唱え、大勢組合い、神事祭礼人寄、悪敷ことのみ企て」るというとらえ方をしており若者仲聞の解散を命じている。

事実貨幣経済の影響を強くうけたのは若者たちであり、生活手段の多様化とともに農業を嫌って商・工に転じあるいは家を離れて博奕に興じるなど、農業を中心とした村内の秩序から逸脱する行為の多かったのは若者であった。しかしこれら若者が新しい社会に対応し次代を切り開いていったのも事実である。