越ヶ谷町と大沢町は江戸時代、日光道中の宿場であったので、近郷の人びとはもちろん他国の人びとも自由に集まる交易の場であり、交遊の場でもあった。ことに宿場は閉鎖的な農村と異なり、開放的であったので、無頼の徒なども集りやすかった。このため喧嘩や賭博などによる事件が発生することも珍しいことではなかった。

その中の一つに、文化十年(一八一三)におきた大沢町の仙間山騒動という一件がある。これは、大沢町の賭博師伊之助という者が、下総国小文間村の林蔵を殺害して、死罪になった事件である。

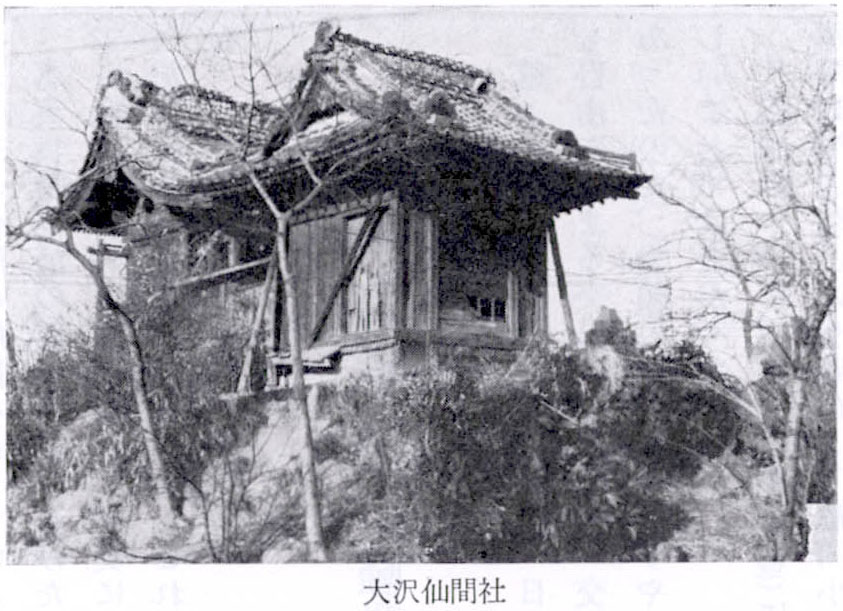

当時伊之助は、賭博の件で奉行所の取調べ中であり、その吟味中宿預け(判決のあるまで被告人を大沢町に預けておく)になっており、外へは出られない身であった。しかし伊之助はてら銭を稼ぐため仲間の定八という者を代貸元にして大沢町仙間社境内で賭博を開帳させた。

その際下総国小文間村無宿の丈助ならびに同村林蔵の両人がこの賭博場に押しかけたが、賭博の妨害をした、しないということで争論になった。

この賭場あらしの通報をうけた伊之助は、謹慎中の身にかかわらず、早速現場に駆けつけ林蔵などの妨害行為を制止しようとした。ところが両名は聞き入れないばかりか、ますます騒ぎ立てたため、ついに居合わせた者一同で林蔵を打殺してしまった。

さらにこの林蔵の死がいを仙間宮の林の中に仮埋した上、これを病死にするための策動を続けた。

つまりこれが表沙汰になっては町中迷惑するということで、伊之助その他の者の身寄りが林蔵の葬祭料を出し、小文間村林蔵の父に示談の話を進めた上、事件を内密に処理しようとたくらんだのである。ところが林蔵の父の訴えによってこれが発覚し、勘定奉行曲淵甲斐守役所の取り調べとなったが同年十月判決があった。

これによると、現場関係者では伊之助が死罪、ほかに伊之助とともに林蔵殺害に一同した者のうち日頃の罪業が明らかになった七左衛門村(現七左町)常次郎をはじめ七名の者が、重追放、四名の者が重たたき、一名がたたき、一名が手鎖計一四名の処分者を出した。

このほか宿場取締り不行届のかどで大沢町の名主・年寄、それに内密に事件を処理しようとはかった伊之助の親類などが過料(罰金)の罰、また処罰をうけた科人の住居地である鈎上村や平野村など二町十一か村の役人もそれぞれ罰金や急度お叱りの罰をうけた。こうして科人やそれに連座して処罰された者の数は数十人にも及んでおり当時人びとはこれを仙間山騒動と呼んで大きな騒動の一つに数えていた。なお追放に処せられた科人は天保十一年の恩赦によってその罰を赦されている。

こうした事例にみられるように宿場を中心とした風紀の乱れは、江戸時代も幕末期には一般的な現象であったのである。