「越谷市みどりの推進に関する条例」が三月の市議会に提案され現在継続審議となっている。越谷市の緑を守り、水と緑と太陽にめぐまれた近代的住宅都市の建設を推進してゆこうという内容のものである。急激な都市化の波にのり、郷土の自然もまた急速に変りつつある時、こうした条例の制定は有意義であろう。

かつて越ヶ谷新町の山本梅塘が、明治初年に越ヶ谷(旧越ヶ谷町)近辺の情景を選んで「越ヶ谷八景」を設定した。自然に恵まれた当時の越谷を端的に表現しているのでこれを紹介する。

瓦曽根の帰帆

当時、川船も重要な交通機関であった。米・桃・梅・野菜・味噌などを運ぶ荷船が、いずれも瓦曾根河岸場で荷を積みかえて上流へ帰ってゆく。夕暮れ時でもあろうか、川面に教多くの帆船が浮かぶ情景は長閑で風情のある眺めであった。

水神の落雁

元禄十三年(一七〇〇)元荒川改修の際、瓦曾根溜井内の離島に、川筋の守護として水神が祀られた。東小林蓮乗院持の水神社である。人の気配もないこの離島に好んで舞い降りる雁の群は、遠くから見ると水神のお使いにも見えた。この水神も離島も今はない。

東福寺の秋月

東小林の一角は元荒川の運んだ流送土砂により、自然堤防がとくに発達していた。小高い砂山の上に東福寺を囲んだ松林に静かに昇る秋の月は、人々の心を洗い清めてくれた。

久伊豆の暮雪

一キロメートルにも及ぶ久伊豆神社の参道と松並木、奥に神々しく鎮座する本殿のたたずまい。雪に覆われた日暮れ時の静寂とその清浄な情景は、人々の心をひきしめる。

柳原の夜雨

柳原は現在柳町という住宅地になっている。開発前は、一面に葭や真菰が生い茂った広い河原であった。岸辺の柳が芽を吹く頃、音もなく降りそそぐ夜の雨は、それなりに情緒をさそうものであった。

大相模の晴嵐

大相模不動を中心にして、その周辺は竹林や古木の林が多いところであった。それらの林を、次から次へかけるように渡る青嵐は、初夏の緑を吹き鳴らして爽快な響きを残してゆく。

寺橋の夕照

清流元荒川にかかる寺橋。自然とかけ橋の全体的な調和が夕陽に照らされてひときわ美しく映えた。

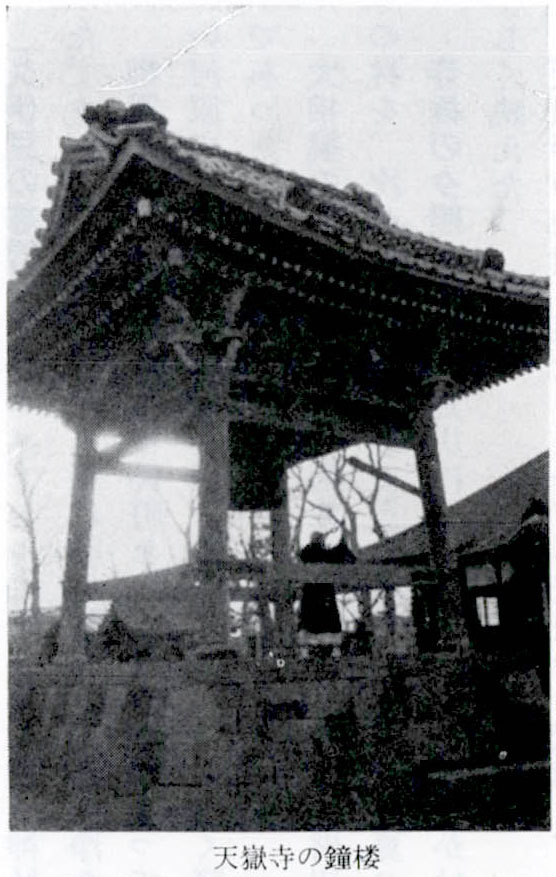

天嶽寺の晩鐘

暮六ツを告げる天嶽寺の梵鐘は、人々に活気ある一日の終りを告げる。夕ぐれのざわめきの中に、鐘の音が余韻を残す。

こうした数々の情緒ある風情は、今はもう少ない。しかし自然と都市が調和した、新しい「越谷八景」を私たちがつくり出していきたい。こうした意味でも今後制定の見込まれる「越谷市みどりの推進に関する条例」を生かし育てていきたい。(原初男氏稿)