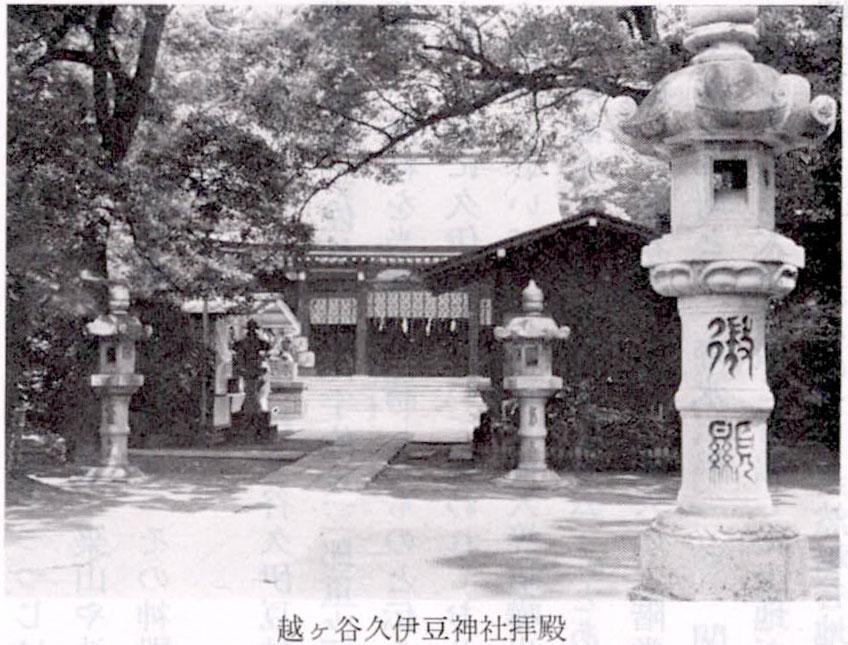

越ヶ谷久伊豆神社境内の藤やつつじは花の季節を迎え、藤まつりが催されて連日賑わいをみせている。松の大木がつらなる長い参道、築山や池で日光山や中禅寺をかたどったという広い境内地、このなかでひときわ荘厳な構えの神殿と、その神殿を前にした鬱蒼(うつそう)たる社叢(しやそう)、誰しもが一見して由緒ある神社とみるのは当然であろう。

しかし今のところこの越ヶ谷久伊豆神社の古い由緒はつまびらかにできない。一説には応仁元年(一四六七)伊豆国宇佐見の領主宇佐見三郎重之が室町将軍家より、武州崎西郡木崎の郷を賜ったとき、伊豆国加茂郡三島社を当地へ勧請(かんじよう)したものと伝えるが、「久伊豆」の名はすでに『吾妻鏡(あづまかがみ)』建久五年(一一九四)六月三十日の条に久伊豆宮として現われており、古い社であるのは間違いない。この記述によると、「武蔵国大河土御厨において、久伊豆宮神人等喧嘩出来の由その聞え有り、驚き思召すに依って、尋ね沙汰せしめんがため掃部允行光を下し遣わす云々」とある。つまり大河土御厨神人と久伊豆宮神人の間で争いが生じ、これを聞いた源頼朝が驚いて家人の二階堂掃部允行光を派遣し取り調べに当たらせたということである。

大河土御厨とは、寿永三年(一一八四)、関東を手中に収めた頼朝が、武蔵国崎西(後の埼玉郡)・足立両郡内の地を伊勢皇太神宮領に寄進した土地だが、同書建保元年(一二一三)五月の条に、「武蔵国大河土御厨内八条郷(現八潮市)」とあるので、当然越谷地域も御厨内に含まれていたとみられる。もっとも武蔵国崎西郡の中には越ヶ谷のほか岩槻と騎西(現玉敷神社)に久伊豆宮の大社があるので、このうち『吾妻鏡』に記載の久伊豆宮はいずれを指したものか不明ながら、大河土(現松伏町大川戸)の本領や八条の地に近い越ヶ谷の久伊豆社が争いの舞台となった地であったとしてもおかしくはない。

ところで久伊豆社の祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)となっているが、この社は古代に制定された国郡界、すなわち下総国と武蔵国を画した利根川(現古利根川から新方庄古隅田川、それに続く元荒川の流路筋)、ならびに武蔵国足立郡と崎玉(さきたま)郡(後の崎西郡)を画した綾瀬川の間にだけその分布をみせている。しかもその神社の分布は、利根川を境に香取社、綾瀬川を境に氷川社と明確な区分をみせており、しかも古代から鎌倉期にかけて台頭した武蔵七党のうち野与党(のよとう)(私市党を含む)の根拠地と、この久伊豆社の勧請地が重なっているのが大きな特徴になっている。

たとえば『千葉大系図』のうち野与党の八条・大相模・古志賀谷・野島(以上越谷)・渋江・金重・笹久保(以上岩槻)・栢間(宮代)・多賀谷(騎西)・鬼窪(白岡)氏などが定着していた地には必ず久伊豆社が祀(まつ)られており、久伊豆社は野与党の産社神であったという説が有力になっている。しかし久伊豆社は香取社・氷川社・鷲宮社とともに、古代の産社神の一つであるのは確かめられるものの、その由来などについては調査の進んでいない大河土御厨とともに今後の研究にまたねばならないのが実情である。

さて江戸時代越ヶ谷久伊豆社は真言宗四町野村(現宮本町)迎摂院(こうしよういん)の別当社に位置づけられ、四町野村の領分にあったが、これは四町野村が新たに造成された越ヶ谷町の元郷であった関係による。しかし当社は越ヶ谷町はじめ花田・四町野・神明下・瓦曾根・谷中・豊三新田(七左衛門村等)七村の総鎮守として近郷第一の大社を誇り、氏神信仰の中心であった。これが四町野村の領分から越ヶ谷町に移管されたのは、明治二十二年の町村合併の際である。現在でも祭礼時神輿(みこし)の渡御(とぎよ)にあたっては古式にのっとって行列をつくるが、とくに神輿のにない手は四町野の住民と定められている。

(本間清利稿)