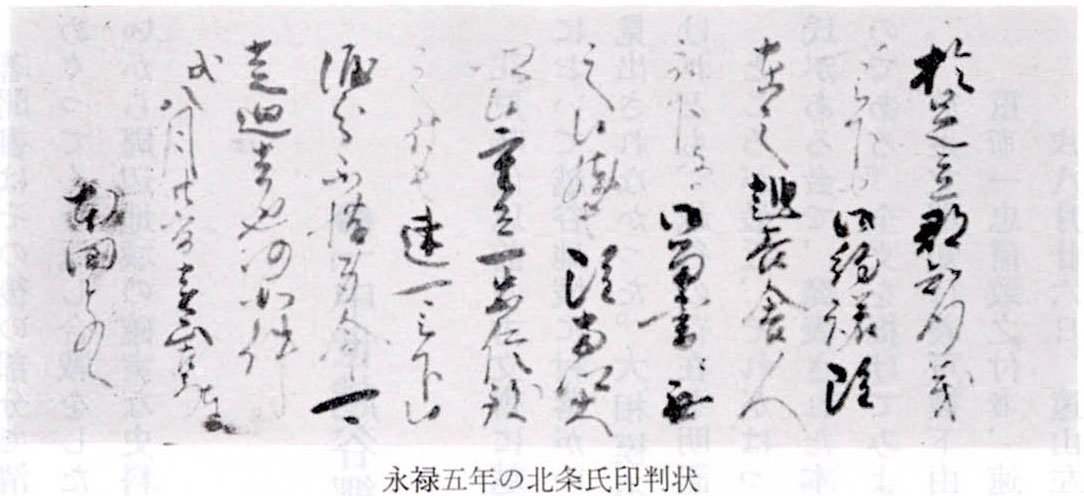

江戸時代以前の古文書に越谷が現れることはこれまでなかった。数多くの板碑の現存によって、中世において越谷地域に村落がいくつも存在することは明らかであるが、古文書に「越谷」と記したものが見出されなかった。大相模不動(大聖寺)に宛てた北条氏繁(うじしげ)の書状など、貴重な戦国期古文書は存在するけれども、越谷の存在を明記する中世文書は見出されなかった。

ところが最近、それがはっきりと存在をあらわしたのである。東京都葛飾区在住の郷土史家関口正八氏がある会で、発表された本田家文書一〇点のうちに、いとも明瞭に「越谷」と記した古文書があったのである。全文を掲げてみよう。

於足立郡知行義可被下由、御約諾雖在之、越谷舎人被下与●御留書ニ無之候、然者、雖両郷大郷候、重而一忠信致之付者、速可被下候、涯分不惜身命可走廻者也、仍如件、

戌八月廿六日 遠山左衛門奉(北条氏虎朱印あり)

本田とのへ

これを書下しにしてみよう。

足立郡において知行の儀下さるべき由、御約諾これあるといえども、越谷、舎人(とねり)下さるとは御留書(おとめがき)にこれなく候。しかれば、両郷は大郷に候といえども、重ねて一(ひと)忠信これを致すについては、速かに下さるべく候。涯分、身命を惜しまず走り廻(めぐ)るべきものなり。よってくだんの如し。

戌八月廿六日 遠山左衛門奉

本田どのへ

意味は次の通りであろう。

足立郡において知行を与えるという御約束であったとのことであるが、越谷・舎人を与えるとは当方に残された留書にも明記されていない。この両郷は大郷であるから、容易に与えることはできないが、ほかならぬ貴殿のことであるから、もうひと奮発して忠誠を尽してくれれば速かに与えることにしよう。せいぜい身命を惜しまず努力してほしい。

ここで足立郡といっていながら越谷・舎人の両郷を含ませるのが気になる。舎人はいまの東京都足立区舎人町でたしかに足立郡だが、越谷は埼玉郡のはずである。

しかし、当時は近世とはちがい、それほど行政区画を確然とはいわないし、その上、後(ご)北条氏にとっての前線ともいうべきものでじゅうぶんの認識がなかったから、足立郡に越谷を含ませているのだろう。

戌年とは、ほかの文書との関係で、永禄五年(一五六二)であることが確認される。

後北条氏が、房州の里見、武州岩付の太田両氏を向こうに廻して重大な決意をしつつあった時期なのであった。

(萩原龍夫稿)