三月十八日から二十八日まで、北越谷の浄光寺で古銭展が開かれ、最終日には都立大学助教授峰岸純夫氏の講演がある。

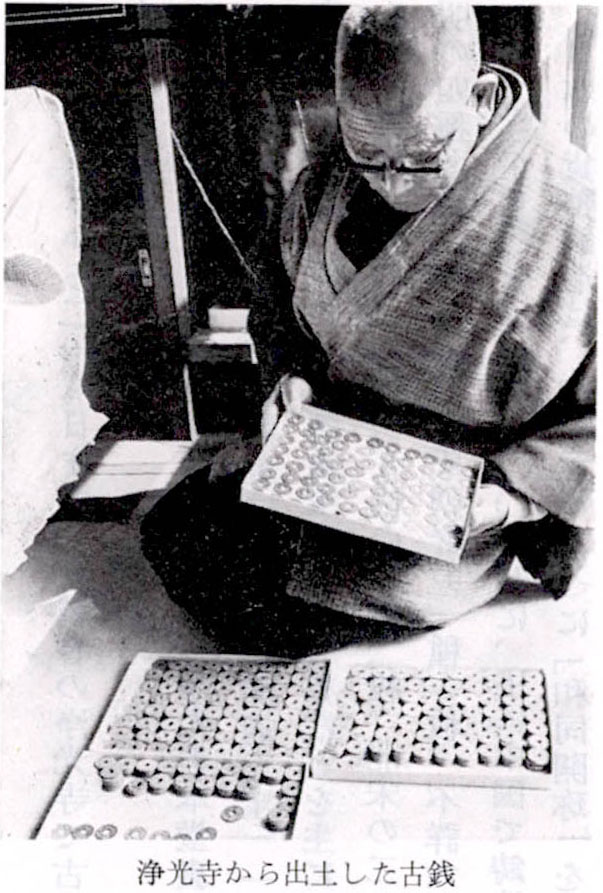

この古銭は、昭和五十年三月五日に、浄光寺本堂裏の墓地造成地から出土したものであった。

出土した古銭の種類と数量は、唐の「開通元宝」一一五枚、北宋の「皇宋通宝」一二八枚、「元豊通宝」一二〇枚、明の「永楽通宝」七一二枚などを主に、四八種、一八二八枚である。これを時代別にみると、唐の二種一一七枚、五代の二種二枚、北宋の二八種八五四枚、金の二種九枚、南宋の九種三八枚、明の四種七四六枚および李氏朝鮮の一種一枚、不詳六一枚で、「開通元宝」(六二一年初鋳)から「弘治通宝」(一五〇三年初鋳)までの約九〇〇年間に、主に中国で鋳造された古銭であり、日本の銭は含まれていない。

日本の貨幣鋳造は、和同元年(七〇八)に「和同開珎」を鋳造したのをはじめ、皇朝十二銭とよばれる一二種類の銭が造られたが、国内の産銅の減少などから天徳二年(九五八)の「乾元大宝」を最後に中止され、これ以後は江戸時代の初期に至るまで中国銭を輸入して使っていたのである。

これらの中国銭が、ときどき一〇〇〇枚から数万枚もまとまって地中から発見されることがあるが、このうち日本で最多量の古銭が出土したのは、昭和四十三年七月に北海道函館市志海苔から発見された九四種、三七万四四三六枚である。埼玉県では昭和四十年五月に北埼玉郡川里村で約四万枚の古銭が出土するなど、届けのあったものだけで昭和四十年までの過去一五年間に一八ヵ所の出土地があった。しかし、埼玉県東部の低地からは、浄光寺から出土した古銭が初めてのようである。

浄光寺は、今でも梅の名所として市民から親しまれているが、江戸時代には、大同元年(八〇六)創建と伝えられる大房薬師堂の別当寺として高五石の朱印地を得ていた寺院であり、かつて荒川の本流であった元荒川がすぐ側を流れているという立地にある。

さて、浄光寺から出土した古銭は、だれが、なんのために埋蔵したのかは一切不明であるが、その時期については、(1)銭のうち鋳造年代の下限のものが「弘治通宝」であること。(2)江戸時代の銭が含まれていないこと。(3)天文十九年(一五五〇)に北条氏康が関東に通用を命じた永楽銭が全体の三九パーセントを占めていること。(4)中世古文書に、埼玉県東部の各所に市(いち)が開設されているのがみえることなどから、十六世紀後半に埋蔵されたものと推定される。

このころは、岩槻城をめぐって太田氏と北条氏が激戦をくりかえし、天正十八年(一五九〇)には豊臣秀吉の小田原出陣と岩槻城の落城、徳川家康の関東入国があるなどの激動期であったが、そのなかにあって、「市」を開き、商品と貨幣の流通を図り、着実に経済力を進展しつつある〝越谷人〟がいたことを、これらの古銭は物語っているようである。

(杉田政男稿)