円空さん

近世(江戸時代)は仏像彫刻の不毛の時代といわれ、わずかに宝山湛海、木食と円空の三人をあげ得るにすぎない。

この三人は、いずれも僧門の人で專門の仏師ではない。円空と木食の仏像は、彼らの行脚した各地に残されており、強い個性を発揮した独特の作風で、近年とくに愛好者が多くなっている。

円空は寛永九年(一六三二)、美濃国中嶋郡中村に生まれた修験者(山伏)であって、園城寺の尊栄を師として修業した。

尊栄は、もと法隆寺で修行した人で円空もまた同寺で法相を修めたので、この時期に仏像の基礎を充分体得したものと思う。

その後大峯山において難行苦行し、全国を歩んで貧しい人を救ったといわれる。

元禄八年(一六九五)、岐阜県関市弥勒寺(みろくじ)前の長良川畔で生定(五穀を断って聖人となる)に入る。年六三歳。

円空仏

あまり堅くない生木をナタで二つとか、四つに断ち割りし、ノミ使いは非常に早い速度で、サクサクとダイナミックに切っていった。

生木は後に風化してギュッと縮まり不思議な効果がでる。材木は主にスギとかヤマブキ鉄砲みたいな柔かい生木を使っている。乾燥すると非常に軽くなるのが特徴である。

円空仏の分布は関西、中部、関東、東北、北海道に及び、現在一八都道府県に約四〇〇〇体がある。

越谷市近辺では大宮市がもっとも多く、岩槻、春日部、八潮に散在し、越谷市では大泊の安国寺にある三体しか発見されていない。

安国寺の円空仏

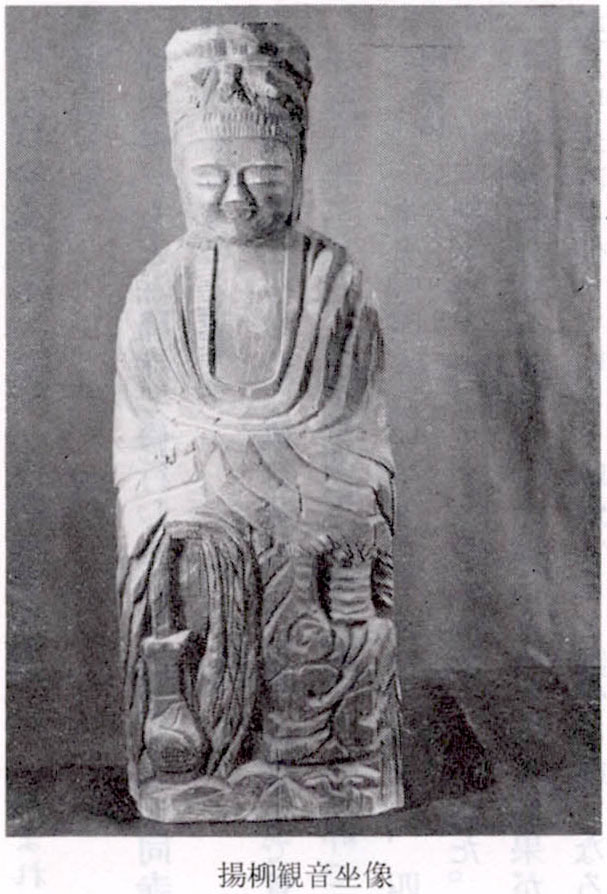

楊柳観音坐像(写真)

七〇・五センチメートル、台座右側に水瓶に挿した楊柳を、左側に龍体を彫る。台座下端には狐、魚、水鳥らしきものの線彫りがある。建築用材に彫刻したもので生木ではない。延宝八年(一六八〇)頃の作と推定。

童子立像

五一・八センチメートル、密印を結んでいるが下半身は丸く磨滅している。次の善女童子と同一桐材の半分。元禄二年(一六八九)頃の作と推定。

善女龍王像

五二・○センチメートル、頭上に龍を載せた観童像で、宝珠をもち前の童子立像と同一桐材の半分。

安国寺の円空仏は、全国的にも稀にみる珍品である。

楊柳観音は全国でも数少ない堅い建築用廃材を使っていること。下部に鳥獣魚を配例した類は他にないといわれている。童子、善女の二体は桐材を二つ割りにした像で、桐材の使用もまた全国的に類例がない。

円空仏が当寺になぜあるのかは全く不明である。円空仏の編年作業は現在円空学会を中心に進められており、それらからして彼が関東を通ったのは寛文、延宝、元禄の三回と思われるので、奥州街道筋に近い安国寺に立寄り彫刻したものと考えられないでもない。

(高崎力稿)