江戸時代の刑罰には、死罪・遠島(えんとう)・追放・敲(たたき)・過料などの種類があったが、最も重い罪を受けたのは、主人殺し・親殺し・贋金(にせがね)づくり、それに火付け(放火)などであった。このうち主人殺し・親殺しは、幕府の身分制にもとづく社会秩序を維持するため、理由のいかんを問わず、とくに厳しい処置がとられた。

寛保二年(一七四二)十二月、駿河国(現静岡県)竹原村百姓七右衛門の妹〝なつ〟は、同国中土鍋村百姓伴七方で年季奉公を勤めていたが、伴七忰七郎兵衛に口説かれ、密通を重ねているうちに七郎兵衛を熱愛するようになった。ところが、〝なつ〟は体に変調をきたし奉公勤めも思うようにならなかったので、一たん暇(ひま)をとって実家に戻ったが、その原因は懐胎にあったことを知った。そこでなつは懐胎のことを七郎兵衛に打ち明け、しばしば善処方を要望したが、ほかの遊び相手に熱中している七郎兵衛は一向に誠意をみせず、無責任にこれを放置しようとした。頼りになる身寄りとてなく、今後の身の振り方に窮したなつは、いっそ七郎兵衛におのれを刺し殺してもらいたいと思いつめ、伴七方を訪れた。

このときちょうど伴七の甥仁平次がきていたので、なつはせっぱつまった事情を仁平次に語った。死を望むなつの固い決意を知った仁平次は、一人で死んでいくのは犬死と同じである。どうせ死ぬなら七郎兵衛に一太刀(ひとたち)恨みを報いて相果てたらよかろう、と言い聞かせた。そこでなつは、刃物をもって七郎兵衛の隙(すき)に乗じ、深傷(ふかで)を負わせた後、自らも死のうと思ったが、騒ぎで駈けつけた奉公人などに取り押さえられ、代官所に引き立てられた。

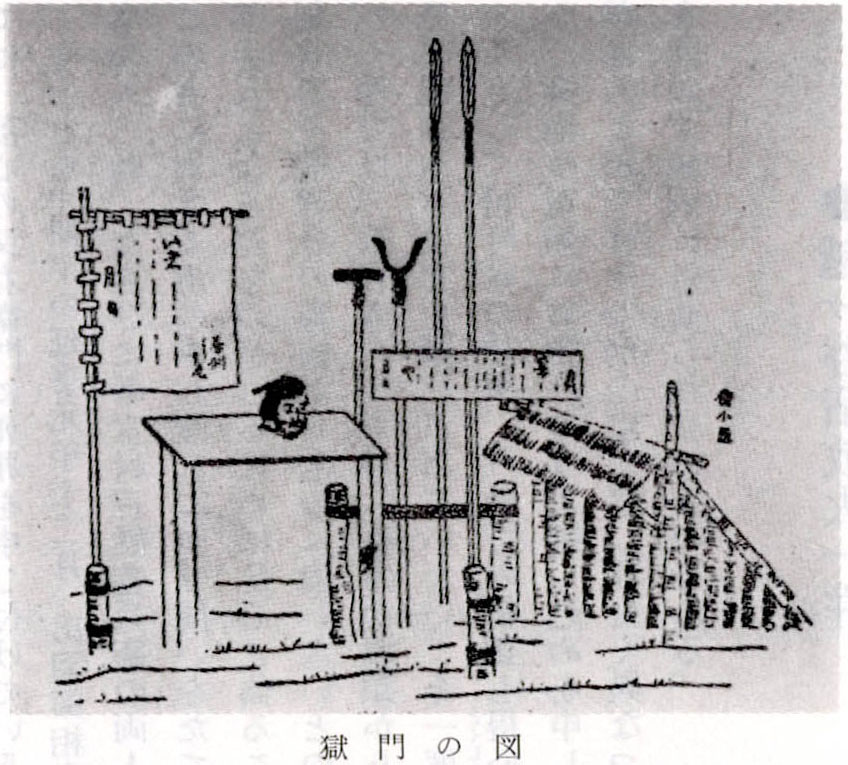

代官所では一件取り調べのうえ、主人を疵付けた所業重々不届につき、引き廻しのうえその所において磔(はりつけ)を申し渡してよいかと奉行所に伺いをたてた。これに対し奉行所では、重罪の者であるが、懐胎の女なので磔の刑は免除し、単に死罪のうえ獄門を申し付けたらよいとの指図を示した。

また延享二年(一七四五)六月、江戸神田同朋町の地借又右衛門は精神に異常をきたし、両親の顔が馬に見えて恐ろしくなったとて、刃物をふりまわして両親に疵を負わせた。役所では又右衛門を逮捕して取り調べにあたったが、乱心には違いないと判断した。しかし両親に疵を負わせたのは不埓であるので御定法通り死罪を申し付けたらよいか、それとも、両親や親類五人組の者どもが、乱心による刃傷(にんじよう)に相違なくしかも両親の疵も間もなく平癒(へいゆ)しているので、何とか許してもらいたいとしばしば助命を嘆願してきている。それでこれらの情状により又右衛門を座敷牢へ押し込めるよう申し付けたらよいか、と伺いを立てた。これに対し奉行所では、乱心の又右衛門に死罪を申し付けている。

もっとも、前年の延享元年十二月、出羽国相森村百姓利左衛門の養子弥五郎が、同国竹森村百姓外記の奉公人三助、ならびに中宝村百姓善兵衛の両人を乱心のうえ殺害するという一件があった。代官所ではこの者に対する刑の申し渡しにつき伺いをたてたところ、奉行所では、喧嘩などで相手を殺害したとき、下手人となるのをのがれるために乱心と偽ることもあり、その実否をただしがたいこともある。しかし、加害者や被害者の親族から乱心に違いないとの証言があれば乱心としての処置もとれる。しかしこの度の一件では、被害者のうち善兵衛方の親類からは乱心として加害者の宥免(ゆうめん)願いが出されているが、三助方の親類からは宥免願いが出ていない。今一度吟味をとげてその実否をただすように、と達している。

こうして再吟味(ぎんみ)の結果、三助方の親類も得心(とくしん)し加害者の乱心を認めたので、弥五郎は下手人をまぬがれ、身柄は親類にお預けのうえ押し込めを申し渡された。このように、同じ乱心であっても、その犯行が他人と親ではその刑の申し渡しは全く異なった処置がとられた。ことに主人に対する犯行はその理由を問わず極刑に処せられていたのである。

(本間清利稿)