木枯(こがら)しが吹きはじめる頃から火災の季節に入るのは毎年の例である。なかには変質者による放火によって多くの家が焼かれ、焼死者が出るという痛ましいニュースもしばしば聞かれる。

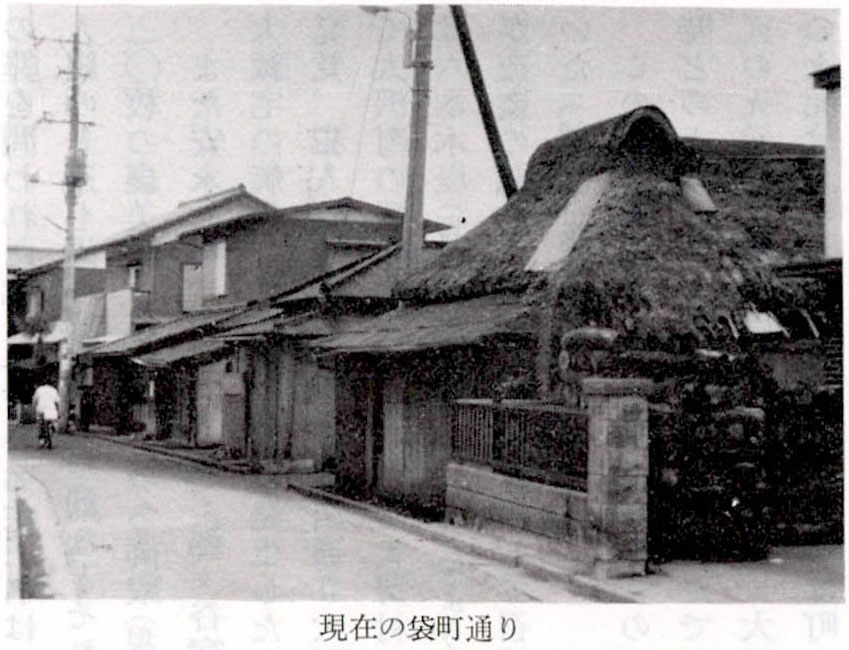

江戸時代この放火は付火(つけび)と称され、理由のいかんを問わず、人びとのみせしめのため火あぶりの極刑に処せられた。八百屋お七の例などもその一つである。さて元文四年(一七三九)一月、越ヶ谷袋町の店借(たながり)戸塚屋又七方から出火した火は、折からの強い北風に乗って瓦曾根村まで燃えひろがる大火になった。このため代官伊奈半左衛門役所から役人が出張、火元の検視が行われた。このとき越ヶ谷町役人は、不審火であるのを知りつつも、灰置小屋からの自然火による失火であると証言した。

町から罪入が出ると面倒であり、かつ放火であるという確証がなかったからである。ところがそれから間もなく、かねて疑いがかけられていた越ヶ谷袋町の店借髪結渡世(かみゆいとせい)長右衛門が失踪(しつそう)して行方(ゆくえ)をくらました。これで長右衛門の放火が決定的となった。そこで放火された戸塚屋又七は、町役人の探索(たんさく)とは別に、単独で長右衛門の行方を追い続け、ついに長右衛門を足立郡川口町で見付けだし、これを捕えて代官所に差し出した。

長右衛門の身柄は奉行所に送られ取り調べが進められたが、長右衛門は又七への遺恨による放火であることを自供した。これに対し奉行所では所仕置(ところしおき=現地での処刑)による極刑を申し渡したので、長右衛門は越ヶ谷町引き廻しのうえ、元荒川通り六本木堤で火あぶりの刑に処せられた。同時に偽証(ぎしよう)の罪を問われた越ヶ谷町の名主三名は一〇〇日間の戸〆(とじめ=外に出ないで謹慎する)、年寄と火元五人組の者達も過料銭(罰金)の罰などそれぞれとがめをうけた。一方放火犯を捕えた戸塚屋又七は、白銀三〇枚の褒美をうけたが、のち御殿(現越ヶ谷御殿町)に移り住んだという。

また安永七年(一七七八)十二月、越ヶ谷宿大沢町の名主江沢弥惣左衛門宅の焼失、同八年一月の同町島根大蔵宅の焼失、その他頻繁に発生した火災なども佐野屋伝左衛門方婿六の遺恨による放火であることが発覚、犯人は捕えられて元荒川通り大房村死馬捨場河原で同じく火あぶりの刑に処せられた。したがって大沢町の所仕置場は大沢町と大房村(現北越谷)の境にあたる元荒川の曲流地点、越ヶ谷町の所仕置場は六本木堤(現柳町の南側)であったようである。なお元禄十四年(一七〇一)、越ヶ谷本町藤右衛門の忰藤五郎が夜盗の頭取であることが露顕して召捕えられたとき、やはり六本木堤で処刑のうえ獄門に処せられていた(『越ヶ谷瓜の蔓』)。

このように放火犯は当時火あぶりの極刑に処せられたが、それでは失火などによる火災の火元は、当時どのような取り扱いをうけていたであろうか。たとえば元禄十四年(一七〇一)十一月に発生した大沢町大火の火元重左衛門は、入牢のうえ、大沢町の町はずれ鷺後(さぎしろ)組に転居を申し渡されていたように、古い頃の火元は入牢を命ぜられ、赦免後は町や村のはずれに移住させられていたようである。ただしこれは類焼が大きかったときの処置であったろう。

その後火元は類焼の多少により、一定期間寺に入って謹慎(きんしん)することで許されるようになった。たとえば天明三年(一七八三)大沢町九三軒焼失の火元政右衛門は、五〇日間の入寺を申し渡され家に戻ることを許されている。現在火元はその事由により始末書をとられることもあるが、とくに放火犯の場合は、刑事犯として重い刑に処せられるのは今も変りない。

(本間清利稿)