『国書総目録』の中に国会図書館蔵本「越谷行脚(あんぎや)」という題名の古書がある。越谷とは当地の地名であり、どのような内容の書であるか、かねて気にかけていたが、国会図書館の目録カードからは発見することができなかった。ところが先頃、原初男氏の調査により、同書が同図書館の特別室に保管されていることが判り、これをコピーすることができた。

この書は表紙ごと九丁(一八頁)からなる俳句の綴本で、この中に「騎西桑落庵(そうらくあん)のあるしをまねきて、ここの吾山亭に良夜を語り明かさん」と記されてあるので、騎西(現北埼玉郡騎西町)の桑落庵主人一行が越ヶ谷の吾山に招かれ月見の宴を開いたときに詠(よ)んだ句集の小冊子であることが知れる。

その末尾に「庚申仲秋」と記されているので庚申の年の秋のことであった。いうまでもなく桑落庵のあるじ一行を招いた吾山とは、後に「物類称呼」を著わして方言学の祖と称され、また滝沢馬琴の俳句の師匠ともいわれる越ヶ谷吾山を指(さ)したものである。吾山は享保二年(一七一七)の生まれ、天明三年(一七八三)七一歳の没年であるので、この間の庚申の年とは元文五年(一七四〇)にあたる。ときに吾山二四歳のときである。

さらにこの書によると「かり初めの便りに越ヶ谷という所より、昆布と山椒の月見せよとの文の音信ありけれハ、しハしの旅こころに尾花の野道をかきわけて、〝狐にハ あらねと杖に 月見かな〟桑落主人」とあり、また「七里(約二八キロ)の行程をいまた日高きほとにたどりつきたり、連中も我先に、つとゐ集りて茅庭のいふせからんよりハ、幸鎮守の八幡宮(新町八幡神社)の拝殿こそ月見るにハよからしめと」、萩すすきの座席を設け、紙や硯箱をひきちらして句会を催したとある。

このうち吾山の句には〝名月や うつむく物は 稲ばかり〟、〝初汐や 松にかハかす 鶴の足〟などの句が載せられている。なおこのとき集った人びとの俳号をみると、桑落庵をはじめ鳥酔(白井)・戸竹・鳥舞・棠舟・明雪・浣石・半水・弧柳・竹扇・石牛それに赤岩の白亀・鷺山などの名がみられる。

ところで越ヶ谷吾山は、天嶽寺の塔頭(たっちゅう)法久院の霊名簿や位牌などにより、越ヶ谷新町の名主会田久右衛門家(現会田圭家)の出自(しゆつじ)であることが確認されている。年少の頃から文人と交流、ことに俳諧に長じたが寛保三年(一七四三)の頃には佐久間柳居の門人に名を連ねることを許されていた。しかし吾山は明和六年(一七六九)五三歳の頃越ヶ谷を退転、江戸馬喰町一丁目東よこ町に住居、安永四年(一七七五)には、かの著名な「物類称呼」を日本橋の須原屋茂兵衛方から発刊している。吾山が越ヶ谷を離れた理由は不明ながら「越ヶ谷瓜の蔓」によると、新町会田久右衛門家の事歴につき「東名主と唱申候て、代々御検地名所請来候処、六左衛門代に成、養子文之助と申者代に退転」したと記されている。

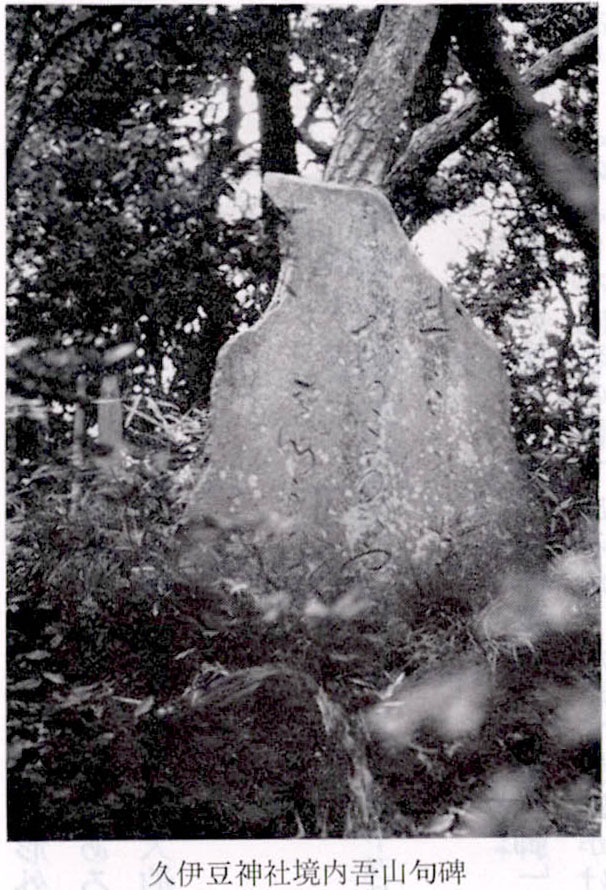

この文之助が吾山であるとすると、吾山は会田家を没落(退転)させて家を出たとみられる。このため会田の姓をはばかって単に越ヶ谷の吾山と称したとも考えられる。その後新町の会田家は、再び家運をもりたてたが、越ヶ谷の人びとはなお吾山を忘れることなく、嘉永二年(一八四九)一月、越ヶ谷久伊豆神社境内に、〝出る日の 旅のころもや はつかすみ〟の吾山句碑を、越ヶ谷宿の伊勢太々講中によって建立していた。おそらく吾山が越ヶ谷を去るときの遺稿であったろう。現在でも越谷は吾山の流れを汲み俳諧の盛んな土地である。

(本間清利稿)