全国の方言を、天地・人倫・動物・草木・器用・衣食・言語等に分類解説した「諸国方言物類称呼」安永四年(一七七五)の編集者越谷吾山秀真は、方言学の始祖といわれている。

彼はまた俳諧研究家でもあって安永八年(一七七九)に俳諧書「翌檜」(あすなろ)、天明四年(一七八四)に「朱紫」(あけむらさき)などの俳諧書を著した。

滝沢馬琴は、吾山の俳諧の弟子で、その著書「歳時記本草」は、俳諧歳時記を集大成したものである。この書を著(あらわ)す端緒となったのは、前記の「翌檜」であった。

馬琴の著書「耽奇漫録」によれば、法橋吾山は、越谷氏で師竹庵と号し、武蔵越谷の人、俳諧を柳居に学んだ。

延享五年(一七四八)柳居が没し、明和の初め頃に沾山の門人となり判者となった。沾山の没後は独立の判者となったという。

柳居とは伊勢風の佐久間柳居であり、沾山は二世沾山であるが、柳居に吾山が師事したのは二四歳、元文五年(一七四〇)頃といわれる。

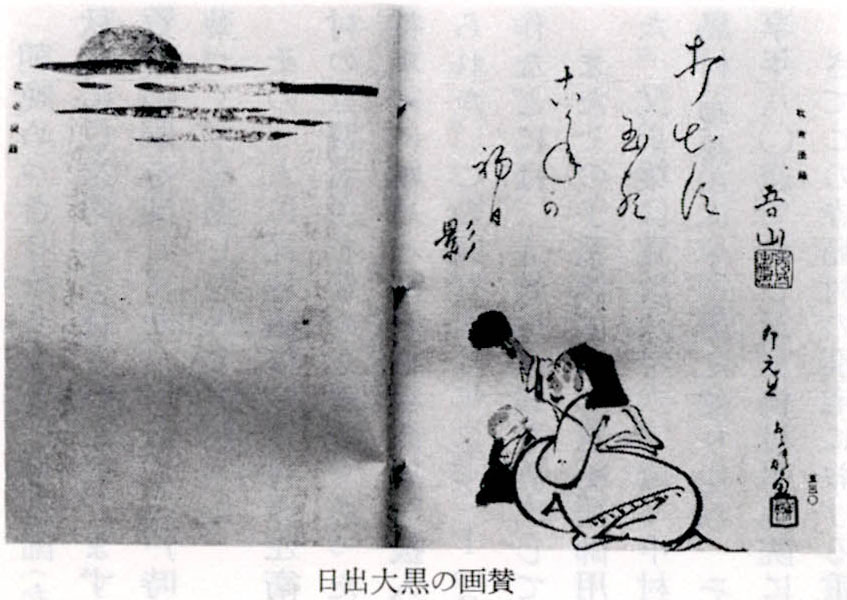

ここは掲げた写真は、前記の馬琴著「耽奇漫録」に載せられているもので、天明三年(一七八三)の正月に、俳諧師冬映(柳居の弟子)が画き、吾山が賛をした日出大黒である。

両者が共に七〇余歳(記憶によって書いたので六七歳の誤りであろう)の作であるという。

打出す

玉か こがねか

初日影

また、越ヶ谷久伊豆神社境内には、

出る日の旅のころもや

はつかすみ

という吾山の句碑(嘉永二年、一八四九)がある。

さらに吾山夫妻の墓碑のある天嶽寺には、吾山の真蹟短冊の模刻の句碑(昭和九年)が建っている。

ひとつるべ 水のひかるや

けさの秋

吾山は天明七年(一七八七)に没したが、辞世の句を次のように残した。

華と見し 雪はきのふぞ

もとの水

(木村信次稿)