雪にとざされた奥羽・信越地方の冬季は、全くの農閑期で、この間生活の向上に少しでも役立てたいと、東京その他の都会に出稼ぎに出る人びとが多い。ことに東北・信越から東京の玄関口にあたる上野駅は、農閑期の季節を迎えるごとに、出稼ぎ者の集団が賑わう有様を新聞等で報じているが、現在不況のためその出稼ぎ先を探すのも困難になっているようである。

それでは江戸時代の出稼ぎ者の実態はどのようであったろうか。はじめ土地を基盤とした江戸時代の農民は、生産の場であり生活の場である村を離れることは、事実上不可能であったが、商品経済・貨幣経済の浸透により、商工の需用が活発になるにつれ、出稼ぎなどで都会へ流入する人口が漸増(ざんぞう)していった。村々の開発耕地が限界に達し、次男、三男の土地所有がいちぢるしく制約されるとともに、質地などで土地を失い小作農に転落する農家が増大したことも出稼ぎ人を多くした原因である。

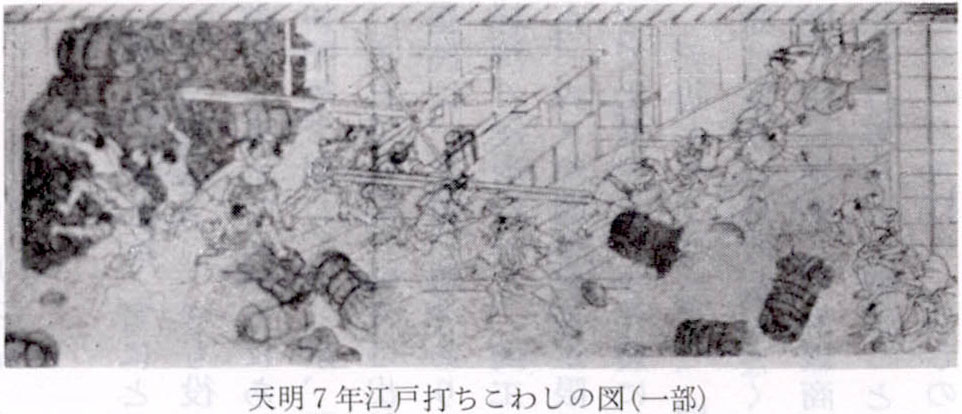

天明七年(一七八七)五月、同三年以来続いた冷害、洪水などの天災による諸国の大飢饉で、米をはじめ殻類は極度に払底(ふつてい)(物がなくなる事)し食品価格は暴騰した。このため食料の入手に困窮した江戸の庶民が、売り惜しみをする米穀商その他富裕な家を襲う打ちこわしの騒動を起した。この打ちこわしは〝天明の江戸打ちこわし騒動〟と称され、江戸時代を通じもっとも大規模な暴動の一つに数えられている。

このとき打ちこわしの主犯で逮捕され、あるいは指名手配された者は四二名ほど確認されているが、このなかに武州埼玉郡久喜本町出身、江戸四ツ谷坂町店借左官渡世喜三郎、下総国今泉村出身、四ツ谷愛染院門前店借足袋屋手間取り与兵衛、武州二郷半領出身、本所吉田町店借日雇稼ぎ初右衛門、武州多摩郡青梅村出身、本所長岡町店借前栽(せんざい)商い(野菜売り)亀右衛門、武州埼玉郡中島村出身、本所長岡町店借前栽商い七右衛門などの出稼ぎ人が多くみられる。

このうち前栽商いの七右衛門は、武州新方領中島村(現越谷市増林地区中島)の百姓で、三年以前にあたる天明四年四八歳のとき江戸へ出稼ぎに出ており、当時越谷地域からも江戸へ出ていた者が少なくなかったことを窺(うかが)わせている。またこの打ちこわしで捕えられた人びとの職業を見ると、鳶や左官などの職人のほか、魚類、真木(薪)、前栽(野菜)などの商いが多いが、これらはおそらく捧手振(ぼてふり)と呼ばれた行商人であったとみられ、出稼ぎ人の職業はきびしい環境であったと考えられる。

なおこの一件で逮捕された中島村の七右衛門は、奉行所の裁許(判決)申し渡しにより、重敲(じゅうたたき)のうえ中追放に処せられたが、このほか入牢中死亡した九名を除くと、逮捕された者のほとんどが追放処分で、死罪に処せられた者はいなかった(竹内誠氏「天明の江戸打ちこわしの実態」による)。これは生活防衛のための突発行動で、支配権力への抵抗でなかったとの裁量によったものであろう。

このように江戸時代も後半になると、江戸近郊の農民は、新たな生活の道を求め江戸などの都会へ出稼ぎに出る者が少なくなかったが、おそらくこの人びとは一時的な離村であり、機会を得て再び郷里に帰ることを願ったに違いない。しかし出稼ぎ者を受け入れる職業環境はきびしく、帰村の機会はきわめて少なかったようである。