上間久里は江戸時代、日光街道越ヶ谷宿と粕壁宿の中間に位置した関係で、旅人や馬子(まご)たちの休息する立場(たてば)になっていた。ここはもと元荒川が大袋地区大道あたりから曲流し上間久里を流れていたので、当所は古くから川魚の産地でもあった。

元禄十六年(一七〇三)下総国結城(現茨城県)の領主水野勝長の家老水野長福が主命を奉じ日光街道を通って小山から結城に向かった。このとき上間久里を通った長福は、〝上まくり はかまばかりや つくつくし〟〝上も下もまかり出るや 月花見〟との狂歌を詠んでいたが、また「左のほうは川なり すなどり(漁)する者多し 川端の茶店みなかけ(仮)作りにて夏はさこそ涼しかるらん」と述(の)べている。

おそらくここでとれた川魚が茶店で料理され旅人らに供されたとみられるが、鰻料理もその一つであったろう。

その後宝永三年(一七〇六)元荒川は大道から大林に直道に改修されたため、上間久里は元荒川河畔から遠く離れたが、川魚料理は立場茶屋の商品としてなお続けられた。ことにうなぎの蒲焼は当地の名物として次第にその名がひろまっていったようである。

享和三年(一八〇三)九月、江戸幕府の抱え医師多紀桂山が日光東照宮参詣のため日光街道を通行した際、途中間久里の有様を「村の入口の茶屋に雁来紅(はげいとう)が数多く植えられており、誠に美しい」と述べ、「この所うなぎの名物なり、売店三、四軒あり」と特記している。『新編武蔵風土記稿』にもここの小名を八軒茶屋と称し、「当所にてひさげる(売)うなぎの味ことによく、もっとも名品とせり」と賞讃している。この鰻をひさぐ茶屋の一つに秋田屋(上原氏)という屋号の店があったが、これは秋田の佐竹公が参勤交代の途次きまって立ち寄ったことから名付けられた屋号と伝える。

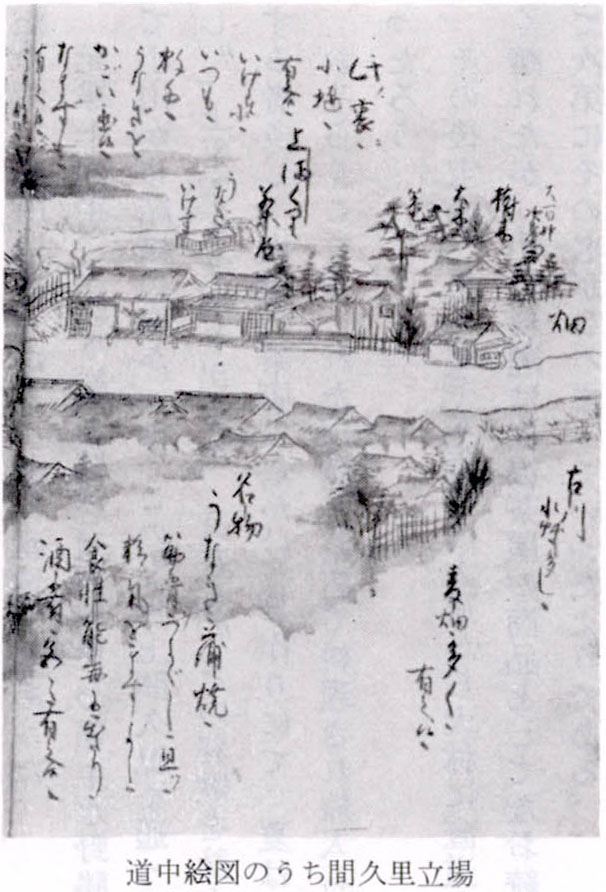

それでは当時旅人の間で需用の多かったとみられる大量の鰻はどのように調達していたであろうか。幸い寛延四年(一七五一)の奥州道中絵図(盛岡図書館蔵)がこれを物語ってくれる(写真参照)。

これには街道をはさんで数軒の家並が画かれ「上まくり茶屋」と記され、註記には「名物うなぎ蒲焼筋骨をつよくし且ツ精気をますよし「食性能毒」に出たり 酒肴色々これあり候」とある。さらに「比ノ裏に小堰これあり候、いけすにいつも数千匹ノうなぎをかこい置候、なまずもこれあり候、うなぎよりは劣り候」とあり、「うなぎいけす」の図が家並の後ろに画かれている。つまり大量の鰻や鯰は特別ないけすで飼われていたことが知れる。また絵図の右方に「古川」と記し「水草多し」とあるので、元荒川の故道は当時まだ沼沢地であったとみられ、この古川からも鰻などが大量に獲(と)れたとみられる。これら地元からとれた天然の鰻はその味もことによかったに違いない。

しかし、なかにはこの間久里の鰻を人びとが賞讃するほどでもないと評価する者がいなかったわけではない。文化十三年(一八一六)五月、江戸小日向の一向宗の僧侶津田大浄は、越ヶ谷宿の商人池田屋吉兵衛方に滞在中、西方の大聖寺に詣で、二五里村(築比地)の桃実を観賞しての帰り、廻り道をいとわず、きき及ぶ間久里の茶店によったが「東都(江戸)に比ぶれば一段貧し、彼印旛沼の傍なる中村の鰻に少しは勝(まさ)らんか」とこれを評していた。

いずれにせよこの寛延四年の道中絵図は、排気ガスが充満する現今の国道旧四号線とは対照的に、その頃ののどかな街道風景を彷彿(ほうふつ)とさせるものであり、懐古の情をさそうものがあろう。

(本間清利稿)