江戸浅草福富町二丁目に池田屋市兵衛という商人がいた。姓は稲垣といい、酒・質・両替などの商売を手広くし、江戸市中に店をいくつも持つ豪商であった。

寛政三年(一七九一)に先代が没したので、婿養子の幸次郎が市兵衛を襲名し池田屋を継いだ。

この市兵衛はなかなかの人物であり、家業に精を出して養家池田屋を一層繁栄させるとともに、文化三年(一八〇六)には五〇〇両、同十年には二〇〇両の御用金を幕府に上納し、さらに翌年からは毎年五〇両ずつを幕府に献金するなど余財を公けのためにつくす豪商ぶりを発揮した。

ところが不思議なことに、市兵衛のこうした奇特な行為は越谷地域にまで及んだ。文政十年(一八二七)のこと、市兵衛は瓦曾根村(現在の越谷市瓦曾根)の凶年備金として、幕府の貸付役所にぽんと一〇〇両を預金したのである。

当時幕府は、現在の銀行のような機能をもつ貸付役所を置いていた。金持ちからまとまった金を貸付役所に預けさせ、平常は幕府がこの金を他に又貸しして利殖し、飢饉・災害などの非常時に引き出させて、金持ちに窮民を救済させるという仕法である。

事実、市兵衛が預金した一〇〇両のうちの九二両が、それから一〇年後の天保大飢饉の際に引き出され、瓦曾根村の困窮民を救ったのである。

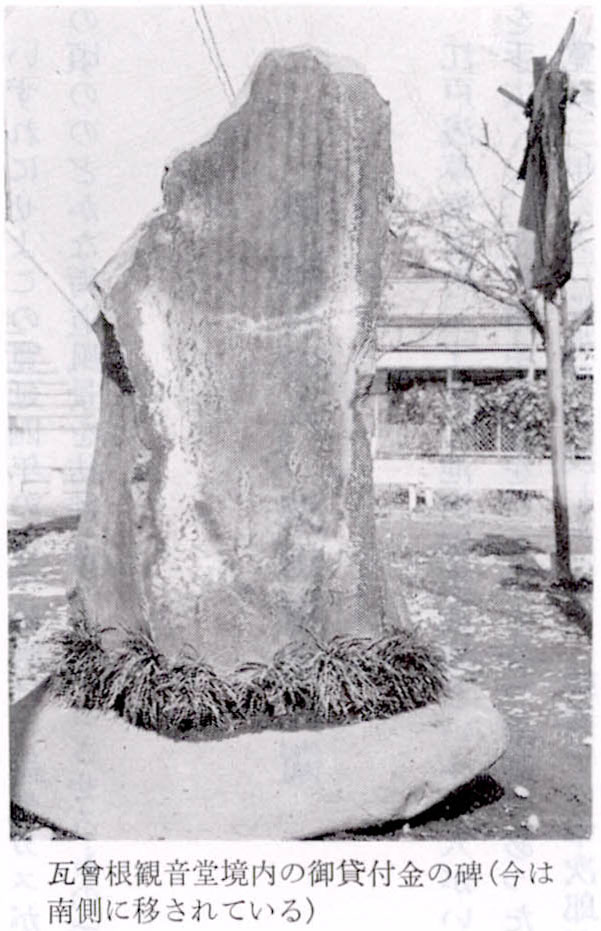

江戸の一商人が、なぜ越ヶ谷在の一農村のために金を出したか。その謎は、瓦曾根観音堂の境内に今も建つ二つの記念碑が解いてくれる。

実はこの市兵衛、瓦曾根村名主中村彦左衛門重梁の次男幸次郎である。明和五年(一七六八)にこの地域きっての豪農中村家に生まれ、寛政二年二三歳のとき、前記江戸の豪商稲垣家(池田屋)の婿養子となり、翌年家督を継いだという次第である。名を済、号を成斎、通称を市兵衛、天保六年隠居後は宗輔と改称した。

市兵衛の実父中村重梁は、かねてより困窮村民への義捐を心がけ飢饉災害の折にはしばしば施米施金をして窮民を救った。とくに天明の大飢饉の際には、凶年備金として彼が幕府貸付役所に預けてあった金をすべて引き出して義捐金にあてた。重梁はその後も貸付役所への積金を心がけたが、それが実現しないまま文化四年(一八〇七)に没した。

市兵衛はこの実父の遺志をつぎ文政十年にみずから稼いだ一〇〇両の金を、瓦曾根村の凶年備金として用意したのである。

花の大江戸に出れば、そのはなやかさに埋没して、とかく故郷を忘れがちになるのが人情である。しかし市兵衛は亡父への孝行と、生まれ故郷への恩義を忘れなかった。江戸と越谷を結ぶ人の情を、記念碑の歌はこう刻んでいる。

こがねよりしろがねよりも なさけある

ひとこそは世の たからなりけり

(竹内誠稿)