江戸浅草福富町二丁目の豪商池田屋こと稲垣市兵衛は、享保の初年(一七一六~)江戸に移住、かりそめの商売を始めたが、追々繁昌をきわめ、「両替・質・酒その外品々」を手広く取り扱うようになり、江戸でも指折の豪商として知られるようになった。その後文化三年(一八〇六)池田屋三代目市兵衛は、家業の繁昌は御国恩であるとして、金五〇〇両を、続いて同十年には金二〇〇両を冥加金(みようがきん)として町奉行小田切土佐守役所を通じて幕府に上納したが、翌十一年からは年々金五〇両宛の永久上納を願いでて許されている。

当時こうした永久上納の例はきわめて稀なことで、下総国野田町の醬油醸造業茂木佐兵治が、安政六年(一八五八)五月「年々金二〇〇両宛永久上納仕り度」と申し出て許されたが、これを取り扱った代官江川太郎左衛門は、近頃類例のないことだとして感動し「其身一代帯刀、苗字は子孫迄御免」という破格の沙汰を上申しているほどであった。

この数少ない永久上納金を申し出た一人浅草福富町の三代目池田屋市兵衛は、実は瓦曾根村(現越谷市)の世襲名主中村彦左衛門重梁の第三子で明和五年(一七六八)の生まれ、寛政二年(一七九〇)二三歳のとき二代目池田屋市兵衛に請われて養子となり、長女こんを娶(めと)ったが、寛政三年養父の死去とともに三代目市兵衛を襲名した。

しかし当時池田屋は身分上は地借層であり公式の書類には「庄兵衛地借池田屋市兵衛」と肩書を付さねばならなかった。当時の人びとの間では「地借之者どものうち市兵衛程の身上の者はこれありまじく」と評されていた。こうして池田屋はかねてから福富町の居住地三〇〇余坪の地の払い下げを願っていたが、三代目市兵衛は先代からの志を継ぎ、文化十四年(一八一七)金三〇〇両とともに宝暦七年(一七五七)から所持していた浅草新旅籠町二六八坪余の屋敷を福富町の借地代地として幕府へ上納方を願い出た。このとき町年寄樽屋吉五郎は「市兵衛儀は別して御奉公を勤める奇特な者である、格別の取り計らいで同人が居住している屋敷地を御褒美として下げ渡していただければ、市兵衛はもちろん外町人共も有難く感服いたすでしょう、もっともこうした例はほかにもあることとて市兵衛居住地の替地に同人が上納を願い出ている新旅籠町の地を、現地主である御蔵手代に下し置かれればしかるべきと思われます」との趣旨による懇切な添書を付していた。

これに対し町奉行所では理解を示したものの、その地は浅草御蔵手代拝領地一六ヵ所の内の地であっただけに、御蔵米を管掌する勘定奉行が難色を示したようであり、市兵衛が願い出た献納金と新旅籠町の地の上納は取りあげられなかった。しかし市兵衛はなおもあきらめず、文政十三年(一八三〇)、浅草橘町一丁目の所持地代金六二〇両、浅草平右衛門町の所持地代金五三〇両、合計一一五〇両の地、そのほか金三〇〇両を上納するので福富町の地を払い下げていただきたいと願ったがこのときも許されなかった。こうして市兵衛は子孫永久の安住を願って懸命に福富町の払い下げ運動を続けた。しかしこの志が達せられないまま天保六年(一八三五)池田屋を伜弥三郎に譲って隠居し名を宗輔と改め、天保八年六八歳で没した。

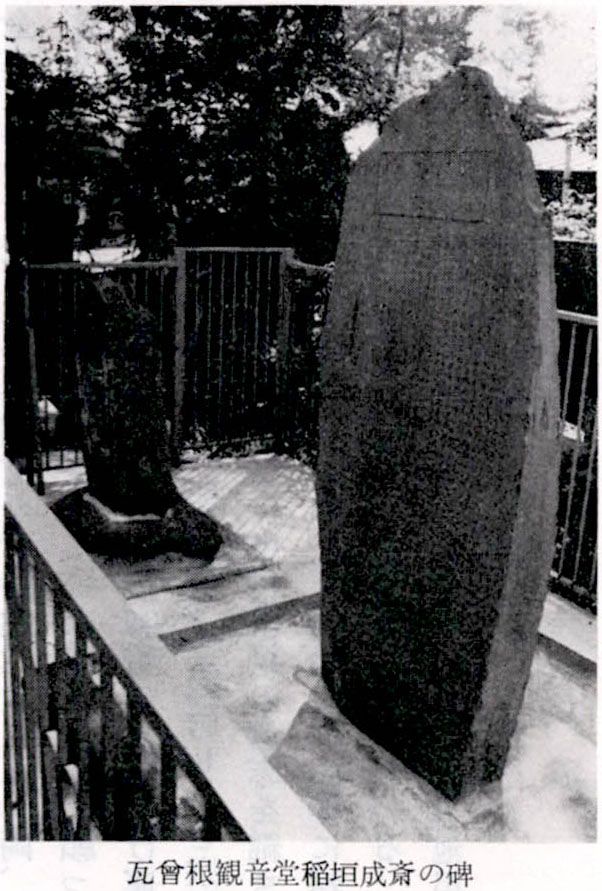

なお市兵衛は瓦曾根村の実父中村重梁の遺志を継ぎ文政九年(一八二六)金一〇〇両を凶年備えとして浅草猿屋町御貸附の内へ預金したが、天保七年の凶年に甥中村彦左衛門と相談のうえこの預金を下ろし、瓦曾根村窮民九二軒に金一両ずつの施金を行っている。また瓦曾根村最勝院(現観音堂)の境内地のうち二九坪の地を永代借り受け、そこに稲垣成斎(三代目池田屋市兵衛)瘞歯(えいし)の碑を建立したが、その碑は今でも観音堂境内に建てられている。

(本間清利稿)