江戸幕府は文政六年(一八二三)、忍藩主阿部正権に対し白河への転封(領地移転)を命じた。同時に白河藩主松平定永は桑名に、桑名藩主松平忠堯は忍に転封となった。

このように、三つの藩がぐるりと領地替をする転封方式を「三方領地替」という。

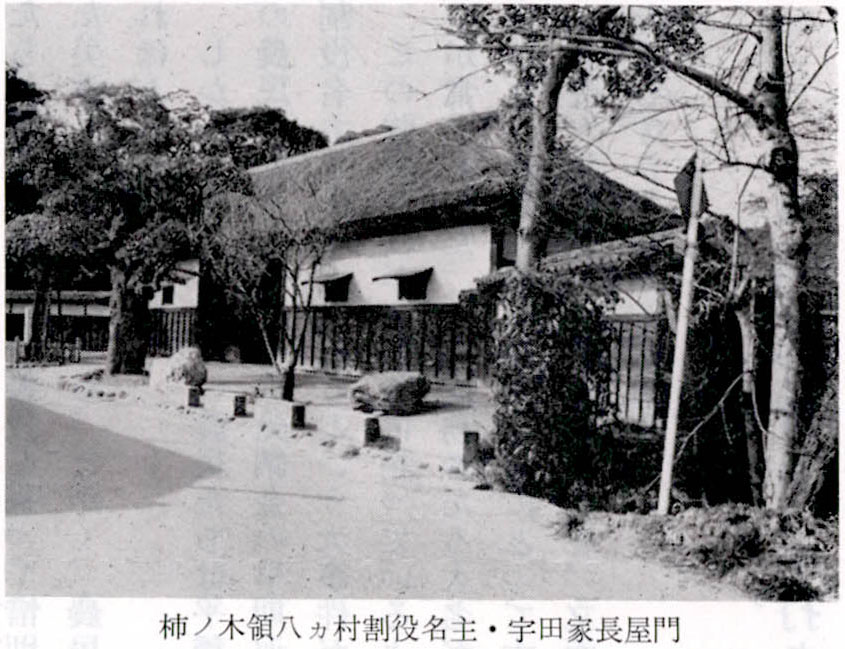

江戸時代の越谷地域には、忍藩(八万石)の領地が四八〇〇石ほどあった。柿ノ木、千疋、別府、四条、南百、麦塚、見田方、東方(元禄以前は伊原)の八ヵ村がそれであり、通称「柿ノ木領八ヵ村」と呼ばれた。

忍藩主阿部家は寛文三年(一六六三)以来一六〇年もの間、柿ノ木領八ヵ村を支配してきた。領主と農民との結びつきは、きわめて深かったことが想像される。それゆえ文政六年三月、藩主阿部家の白河転封を伝え聞いた当地の農民には、少なからぬ動揺がみられた。

翌四月には柿ノ木村名主惣兵衛、麦塚村名主吉兵衛、見田方村名主圭蔵の三名が江戸に出て、時の幕閣の実力者老中水野出羽守忠成に転封反対の直訴をするという事件が起きた。最近公刊された『阿部家史料集』に、この直訴状が収録されている。

その内容は、九〇歳以上の老人に扶助米を支給してくれたこと、農業に精を出す百姓に農具を下賜されたこと、水害・風害・旱害・災害など非常の際には助成金を支給したり減税をしてくれたこと等々、藩主阿部家の善政を七ヵ条にわたって記し、「一六〇年来の善政の余徳に預り、百姓が今日まで安穏に暮してこられたのに、このたび白河転封の報を聞き、惣百姓は赤児の父母に離るる思いにて、途方にくれ悲嘆のどん底につきおとされている。どうか従来どおり阿部家が忍藩としてとどまるよう、転封中止のご処置を願いたい。」と切々と訴えている。

もちろんこの直訴は、幕府の聞きいれるところではなかったが、以上のような直訴状の文言を額面どおり解釈すれば、農民たちが阿部家の永年の善政を慕って惜別(せきべつ)の情止みがたく、天下の法度(はつと)を犯(おか)してまで藩主のために直訴した美挙ということになる。とかく、農民に重税を課したと酷評されがちな江戸時代の大名にとって、これほどの冥利(みようり)はない。

しかし、本当に忍藩の農民たちは平穏無事な毎日であったろうか。明和九年(一七七二)に柿ノ木領八ヵ村の農民二九九人が、年貢先納金の早期返済を藩主に要求するため江戸に向けて出発、途中千住宿付近で割役名主らに制止されるという大事件が起きている。

この強訴事件が象徴的に語っているように、当時の大名たちは領内の農民から多額の借金をしているのが常であった。その債務者たる大名が、転封でどこか遠くへ行ってしまっては、貸金の取り立ても思うにまかせなくなる農民たちにとって大名の転封とは、借金破棄令と同義語に響く場合があった。

文政六年の転封反対の直訴状を、文面どおり素直に解釈するだけでよいかどうか。史料を真底読みこなすむずかしさがそこにある。

(竹内誠稿)