農業を生活の基盤とした江戸時代の村びとにとって、水はもっとも関心の大きなものの一つであった。農作物の作柄の良否が天候と水によってきまるからである。このためとくに日照り続きの年は用水の流量をめぐって水論が絶えなかったし、洪水のときは、自村の耕地を水害から守るため対岸の堤防を切り割るなど、上郷・下郷村々の争論となることも珍しくなかった。

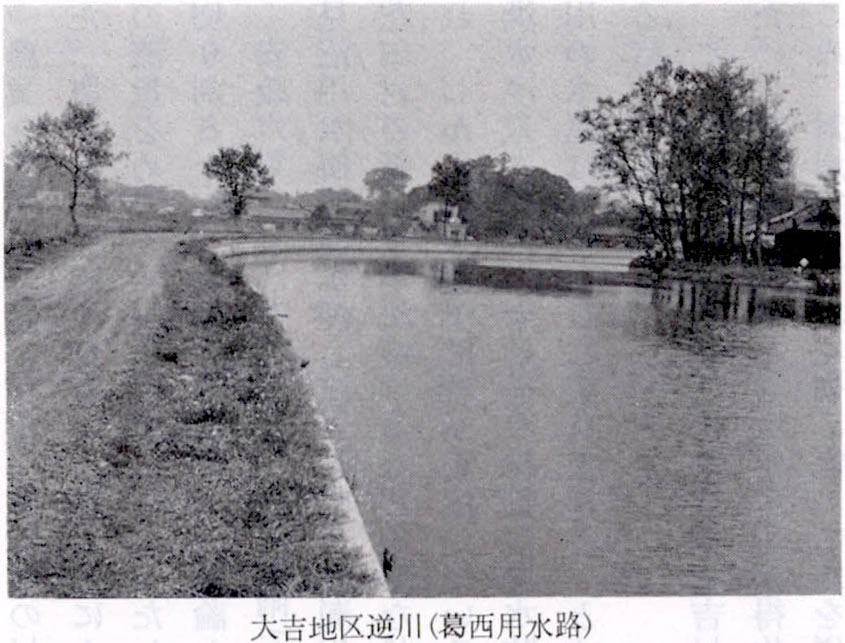

安政六年(一八五九)七月、連日の暴風雨で同月二十五日利根川通り備前堤(現桶川市)が決壊し、上瓦葺村の見沼用水掛渡樋が押し流されて、綾瀬川通り村々は水中に没した。さらに元荒川も異状な高水となり、花田村の新土手が決壊するなど危険な状態であった。周囲を古利根川、元荒川、葛西用水(逆川)に囲まれ、しかも中央に千間堀が貫流している増林・増森・花田・中島・小林の五ヵ村は、これら諸川からの洪水浸入に備え、老幼男女総動員で水防にあたっていた。このとき風雨はすでにおさまっていたが、諸川の水嵩は八月三日に最高となり、とくに逆川は元荒川と古利根川の両押水にはさまれて水位は上昇するばかりであった。

こうしてついに同日の正午ごろ大吉村の堤防が押し流され、大吉、向畑地域の耕地に押水が奔流した。これを知った村びとは手に手に得物を持って逆川に集まったが、このうち数十人の者達が舟に乗りこみ、対岸宮ノ下堤を切り割って水を増林側に流し、大吉方面の被害を少なくしようとはかった。増林側でもこれを阻止するため動員をはかり、上郷側の堤防を切り割ろうとする措置に対し厳重に抗議するとともに、堤防の監視を強化したため、上郷・下郷村々は逆川をはさんで殺気にあふれた対立を続けた。

このとき弥十郎村の茂十郎と三五郎の両名が、増林側の監視のすきをつき鳶口や鋤を携え、舟で増林側の堤防に近づいてさらにこれを切り割ろうとはかったが、人びとに発見され、両名はその場で増林側に捕えられた。

新方地域に多くの土地を所有していた松伏村名主石川民部がこれを聞いて仲に入り増林側を訪れて謝罪するとともに、以後このようなことのないように上郷・下郷の議定証文を取り交(か)わす約束で両名を引き取っていった。幸いこの洪水は間もなく水嵩も引いて大事にはいたらなかったが、その後、堤防切り割り一件の解決に上郷側が誠意を示さなかったので、増林側五ヵ村は連署をもって奉行所に訴訟をおこした。この結果は不明であるが、結局示談内済の措置がとられたと見られる。

当時の人びとにとっては、水害や旱害はいずれも天災と考えられ、幕府の水利水防施策の不備を責めることをしなかったので、自然自分らの村を守るためには隣村同士で対立することが珍しいことではなかったのである。

(本間清利稿)