日の神さま天照大神(あまてらすおおみかみ)は、海原を治めるはずの弟の素戔嗚尊(すさのおのみこと)が高天原(たかまがはら)に上ってさまざまの乱暴をはたらくので、怒って、天岩屋(あまのいわや)にとじこもってしまいました。そうすると、天地は真っ暗闇になり、いろいろな妖怪があばれまわるようになって、ほかの神さまたちは大変困ってしまいました。そこで神さまたちは、天安河原(あめのやすのかわら)に集まって、大神を天岩屋からお出しする方法はないものかと相談した結果、岩屋の前でみんなでにぎやかな祭礼を開こうということになりました。にわとりをたくさん集めて、ひっきりなしに鳴かせたり、天鈿女命(あめのうずめのみこと)という神さまが大きな樽をふせた上で陽気な踊りをおどりました。あまり外が楽しそうなので、天照大神がそっと岩屋の戸を開いてのぞいたところを、力持ちの手力男命(たぢからおのみこと)が戸を開いて大神を外に引き出してしまいました。それで天地はふたたび、明るくなったということです。

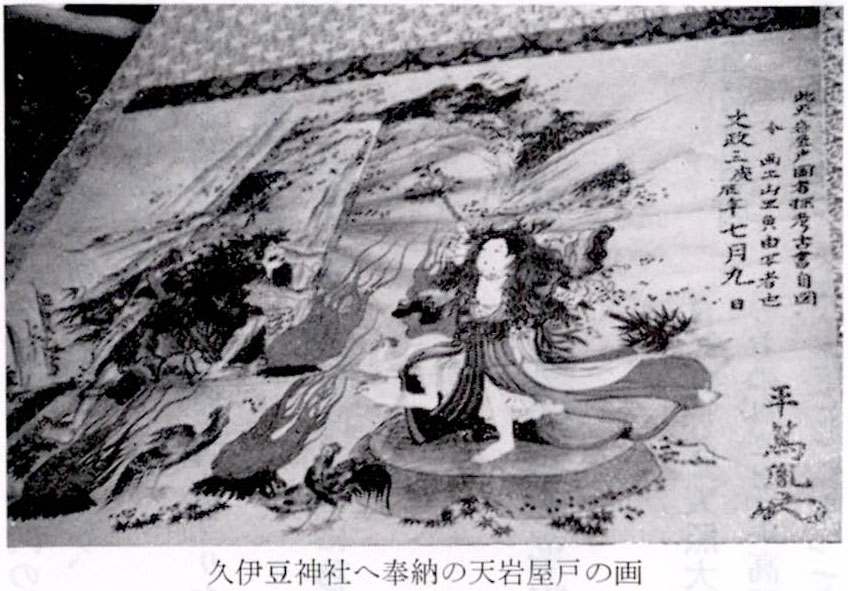

天岩屋戸の神話を画いたこの図は、山里貞由の筆によるもので、文政三年(一八二〇)七月、国学者平田篤胤が越ヶ谷久伊豆神社に奉納したものである。篤胤の神道説は、仏教や儒教を激しく批判し、やがては幕府から「江戸払い、著述差留」の処分を申し渡される結果となるのだが、神話になぞらえて、暗に幕府政治を批判し、王制復古を祈願したとも理解できるこの図は、それなりに興味深いものがある。

篤胤と越ヶ谷の縁は深い。彼が国学者として一家をなし、真菅乃屋(ますがのや)の号で開業したのは文化元年(一八〇四)のことであったが、同十三年には利根川下流域に多数の庶民門人を得、その号も伊吹舎(いぶきのや)と改めてますますの盛況を誇っていた。この年、越ヶ谷宿の商人山崎長右衛門(油長)が平田門下に入門し、翌十四年には、小泉市右衛門(塗師市)、町(松)山善兵衛の両名がそろって入門するなど、平田学は越ヶ谷の有力商人の間にも広まった。

このうち、伊吹舎の門人のなかでも山崎長右衛門は、篤胤の出版活動に対しそれを経済面で積極的に援助したことから、やがてその名も篤胤の一字をもらって篤利(あつとし)と称するようになり、『古史徴(こしちょう)』の出版にあたっては序文を掲げることを許されている。こうして、篤胤は頻繁に越ヶ谷を訪れるようになり、二、三日泊まっては門人が書写した未公刊の著書を添削(てんさく)したりしていた。

また、越ヶ谷門人の篤胤への援助は、単に経済面だけではなく、住居を転々とする篤胤の衣類の世話や米の仕送りなど、生活面にも及んでいた。彼の三番目の妻おりせも越ヶ谷門人の仲立ちによるものである。おりせは越ヶ谷宿「とうふや」の娘であり、祝儀は、山崎長右衛門が親代り、小泉市右衛門が媒妁人となって、文政元年十二月二日に行われた。

なお、久伊豆神社境内に残る篤胤の仮寓跡は県の文化財(旧跡)に指定されている。

(原初男稿)