江戸に津村正恭という人がいた。京都に生まれたが、江戸に移り伝馬町に居住して秋田藩の御用達を勤めた。和歌・和文の道に秀(ひい)でており、紀行文なども残して文化三年(一八〇六)に没したが、この人の名を永く世に伝えることになったのは、その見聞随筆集である「譚海(たんかい)」の存在による。「譚海」は全一五巻、安永五年(一七七六)から寛政七年(一七九五)までの間に、こくめいに他人から聴いた珍しい話を書き留めておいたものの集積である。江戸はこの期になると諸国から人々の往来がはげしく、全国各地の珍しい話題を集まり交す機会が多くなっていた。この一五巻という大冊には各地の、しかも各階層にわたる珍しい話柄がぎっしりと詰め込まれている。

その中に、巻六であるが、越谷のある寺の名犬のことが出ている。次のごとくである。

武州越ヶ谷金剛寺という真言宗の寺は、前から白犬二疋を飼っており、住持が、宗派の役所である江戸本所の弥勒(みろく)寺へ所用がある時は、この犬に使をさせる。すなわち、書状をしたためると、この二疋を呼んで、一疋の首に書状を、一疋の首に銭二百文を結びつけると、二疋は出て行き、二時(ふたとき―四時間)たつと首に弥勒寺の返書を結び付けて帰ってくるのである。ただし、前の晩に、あす使い出す旨を犬に告げ、朝になると白米二升を飯に炊(た)いて与え、それを食べてから出て行く。弥勒寺でも、この犬が着くと、飯を炊いて食わせ、その間に返書を書いて犬の首に結びつけるのである。帰り途、犬は蒲生の辺の酒屋に立ち寄る。酒屋でもこの犬をよく知っているので、首に結んだ銭を取り、白米二升を炊いて与えると、それを食べて出て行くのである。こうしてきちんときまった使をするので、人々も奇特なことだと語りあっているという。

犬が使いをするということは往々あることであり、この話も、越谷が江戸からひどく遠方ではないことから、ありそうな話として人びとに傾聴させるものをもっていた。飯を食わすことが三度も出て来、しかもそのうち二度も白米二升ということを強調しているのは、話を一層面白くさせる。

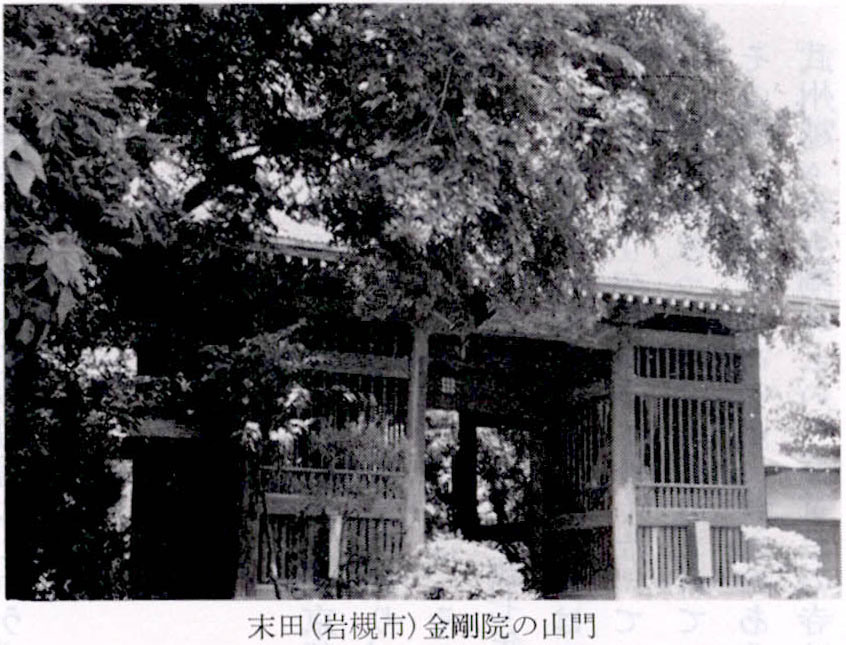

金剛寺という寺は、当時越谷にはなかった。現在越谷市東町のうち、旧称別府の地に金剛寺(真言宗)があるが、これは明治年間近隣寺院を合併した後の称で、それまでは慈眼寺と称した。この「譚海」に出る金剛寺とは、いまの岩槻市末田の金剛院のことを誤り伝えたものであろう。末田の金剛院は、当時は末寺あまたを擁する真言宗有力寺院で、江戸との交渉も頻(しき)りであった。越ヶ谷宿にも近かったから、越ヶ谷辺にあるものとして語り伝えていたのであろう。

(萩原龍夫稿)