江戸の小日向に大浄という僧で隠居した人がいて、江戸の近郊を散策してはその風趣を書き綴り、「十方庵遊歴雑記」として残した。

この遊歴雑記の最終の節が「越ヶ谷塩吉が振舞両度の逍遙」と題するもので、かなりの長文のものである。塩吉とは塩屋吉兵衛という豪商のことで、この家に泊まって越ヶ谷辺を散歩したことが文化十四年(一八一七)と文政八年(一八二五)との二度あり、あまりにも印象が良かったために、この筆者にとっては越ヶ谷は地上の極楽と観ぜられたのであった。

「武州埼玉郡越ヶ谷の駅は、日光街道にて江戸より六里なり。此駅都会の地にて呉服屋をはじめよろずの商人つどい住み、町の長さ二十二町、壮観の駅路というべし」。これがこの節の書き出しで、宿の右側に塩屋(また油屋ともいった)吉兵衛という豪商のあったことをくわしく記している。

屋敷の奥行が三町(一八〇間)になんなんとし、見わたすところ三間に五間の土蔵を左右一八棟ずつ建て並べてある。男女七〇余人も使って商売しているから、千住からさきの馬士駕籠かき連中はこれを「越谷の天下様」と呼んでいるという。

筆者である大浄の知人池田山鼎(さんてい)という者の縁故で、三人の文化人とともに筆者が越ヶ谷を訪れたのは文化十四年三月十六日であった。手あついもてなしにすっかりくつろぎ安らかな眠りを結んだ翌朝、主人の吉兵衛がちょうどただ今野島の地蔵の開帳です。よろしかったら船にて御案内いたしましょう。というので四人は喜んでこれを受けた。そうすると、吉兵衛の中庭から西へ堤に出たところに「荷たり」の舟二艘がつないであり、これに柱を立て天幕(油単で)を張り、ごちそう道具も積み込み、料理人・若い者・丁稚も乗り込み、漕ぎ出して(元荒川をさかのぼって)一町ほど行ったあたりから酒宴となった。

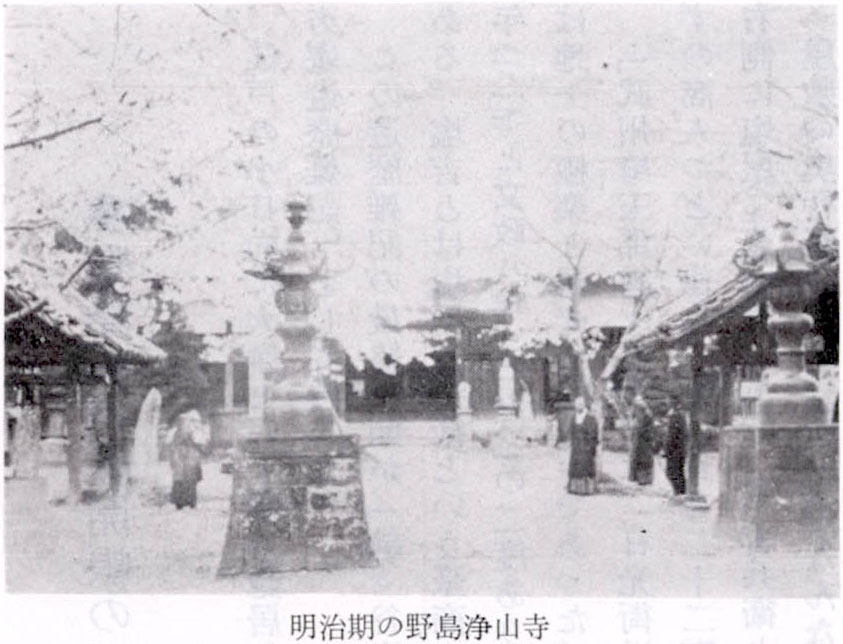

未(ひつじ)刻過ぎ(午後二時半頃)に野島村の土橋に着いてそこで岸へ上り、二町の道のりで地蔵堂に達する。田舎でありながら開帳の賑わいは江戸とかわらぬ。ただし、九割は近郷の人々で一割が江戸人と見えた。境内には小間物店・人形店・飴屋・菓子屋・そば屋・団子屋・𤏐(かん)酒の類が所せましと立ち並んでいる。その上、見世物興行の類として、曲搗きの粟餅・独楽(こま)まわし・居合抜の歯磨売り・のぞきからくり・鼠の木札くわえて当たりくじにとらせるのや書画の早書き・奉納の義太夫・手品・軽口の豆蔵(まめぞう)に至るまでぎっしりと詰って人々の足を引き留めている。

村々からの金銭、米、醬油、炭の寄進物、内陣の仏具、水引、打敷や銅灯籠などの奉納物がもちこまれ、江戸からの信仰者の奉納、地蔵菩薩の奉納人と号する少年少女の奉納なども見える。一行が寺の玄関へ行くと住職の僧が出迎えて座敷に招じ入れ、やがて饗応もしたいというのを辞退して舟に戻ったという。

この文のおかげで江戸時代の野島地蔵の開帳状況をわれわれも眼前に浮べることができるのである。

(萩原龍夫稿)