越ヶ谷宿が奥州街道の宿駅として繁昌するにつれて、旅籠屋や商家の規模は大きくなり、生活の面も豊かになっていった。

経済的なゆとりは精神面の豊かさとなり、おのずから文化生活化という形となって現われたことは必然で、大商人や大農家の子弟が文芸を求めて江戸へ上った。

また逆に、江戸の文芸人が越谷を訪れることにより、越谷文化の基盤となったものも少なくない。

揷花・茶道・俳諧には特に江戸よりの文化という感が深い。

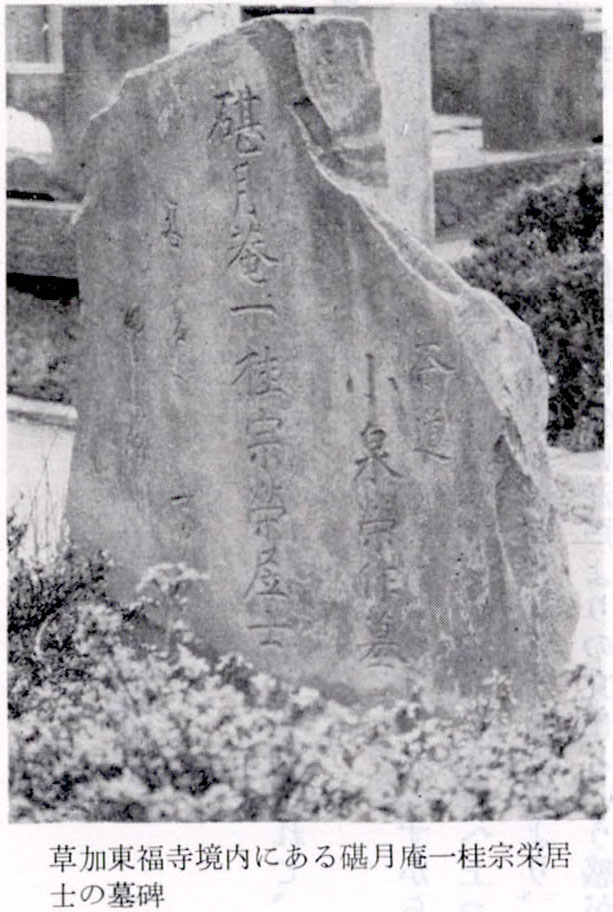

「奥の細道」の松尾芭蕉をはじめ、「十方庵遊歴雑記」の釈敬順、写真の石碑にみられる小泉栄泉等もその一人である。

越ヶ谷宿の大商人「あぶら屋吉兵衛」またの名「塩屋吉兵衛」の家には、文化、文政期に多くの江戸文芸人が出入りしている。

池田山鼎・伊能永鯉・釈敬順・遠山瀾閣・青木一夢・館萬鯉・小原通斉等である。

池田山鼎にあっては、吉兵衛の家に年間住み込み、びようぶ・ふすま・戸袋・杉戸に絵を描いた他に、羽織の胴裏絵、和布(ふくさ)の絵、扇子に絵を描くことをよくし、近隣の者にも頼まれることが多く、訪問者の絶える間もなかったという。

碑の小泉栄泉は、江戸本所の石原で代々町役人を勤める大家の子に生まれた。

隠居後は碪月庵一桂と号し、揷花・茶道・俳諧の師匠として、各地の風流を愛でて歩いた。

特に親しく尋ねた家に、千住宿の秋葉家、草加宿の大川家、瓦曾根の中村家等があった。

一桂は旅先の草加宿大川家に寓居中、風邪がもとで天保九年六月二十日、茶・花の門人にみとられながら、風流の生涯をとじ、茶道宗栄居士と称し松寿山東福寺に葬られた。

今日、大衆化され尚盛んな越谷の俳諧・茶道・華道の原流が江戸の文化との交流による所産であったと見たら誤りだろうか。

(佐藤久夫稿)