浅間神社は越谷地域にも数多くみられるが、この社は富士山の霊を尊崇(そんすう)するという信仰から普及したもので、中世末期に勃興(ぼつこう)したと考えられている。この富士信仰はさらに江戸時代急激に広まり、いたる所に富士山をかたどった山が築かれて浅間社(仙元社とも)が勧請された。 これは身禄(みろく)行者と呼ばれた伊藤伊兵衛(食行)が、享保十八年(一七三三)富士山頂の烏帽子岩で行った富士禅定(ぜんじよう)(土中に生きながら埋められる)による影響が大きかったといわれる。つまり、伊兵衛の禅定が世人に強烈な感銘を与え、富士信仰が高まったとみられている。しかし幕府は、異常なまでの熱烈な信者の信仰動向に不穏なものを感じ、寛政七年(一七九五)には富士講の取り締まりを命じていたが、富士講はさらに衰えをみせなかった。

とくに足立郡鳩ヶ谷町の出身小谷三志が、この富士信仰を内面的に深化し「不二道」あるいは「不二孝」という教義を広めるにおよび、さらに熱狂的な信者が増大した。その三志の弟子の一人に、大杉村(現新方地区大杉)の百姓庄七がいる。庄七は、弘化四年(一八四七)六月、幕府大目付深谷盛房を江戸城平川門外で待ちうけ、不二道の教義にもとづき善政をしくようにとの訴状を同志二人に託して提出させるという直訴事件を起している。

このとき深谷盛房は訴状を受け取り、二人を本郷の自邸にとどめ説諭を加えて放免したが、二人は三日後、再び湯島天神前で深谷に訴状を捧げた。そこで深谷は二人を勘定奉行牧野成綱に引渡したが、成綱は、訴状類はすべて村役人の添翰(そえかん)を付し、地頭・代官を経たものでなければ受理できない旨を諭(さと)して放免した。このため二人は庄七とはかり、同年七月、村役人の添翰を付し庄七の名で代官青山録平役所に訴状を差出した。代官所では早速これを勘定奉行牧野成綱役所に廻したが、奉行所では正式な手続きを経た訴状であるので、一応関係者を召喚(しようかん)して取り調べを行ったうえ、宗教上の法義に関することとしてこれを寺社奉行本多忠民役所に廻した。

こうして一件は、本多忠民掛りで十数回にわたる吟味が続けられたが、翌々嘉永二年(一八四九)九月裁許(判決)の申し渡しがあった。これによると、「一件に関する庄七などの願い立ては幕府で取り用いることはできない。したがって信者一同は速やかに改心いたし、以来不二道などという教義は一切停止すること。とくに今回は情状を酌量し、庄七はじめ関係者一同の処罰は宥免(ゆうめん)するが、これまで所持した不二道関係の書物類はすべて取り上げる」という旨の申し渡しであった。

ちなみに、この裁許の請書に署名した関係者は、大杉村庄七・鳩ヶ谷宿庄兵衛(小谷三志)代人をはじめ、越ヶ谷宿彦右衛門地借次郎左衛門、その他埼玉郡・足立郡・葛飾郡、下総国猿島・相馬・豊田・結城・香取の諸郡、常陸国河内郡、それに江戸の町々の人にまでおよんでおり、不二道信仰の範囲がきわめて広かったことが知れる。(『越谷市史一』、『同二』による)つまりは不二講の禁止判決である。

しかし、庄七はその後も〝三保〟の称号を用いて不二道教義の布教につとめていたとみられ、万延二年(一八六一)・文久元年(一八六一)・元治元年(一八六四)年号の三保署名による食行身禄御伝書、ならびに不二道教義に関する著書(西新井新井省三家蔵)などが越谷市内の旧家に残されている。したがって、大杉を中心とした新方地区の不二講は庄七の布教活動で当時その影響が強かったと考えられるが、現在庄七に関する諸資料はもちろん、その伝承などについても全く残されていない。ただ、庄七家は関口姓であり、大杉新田の関根裕氏の先祖とみられるが、ここにも資料は残されていない。

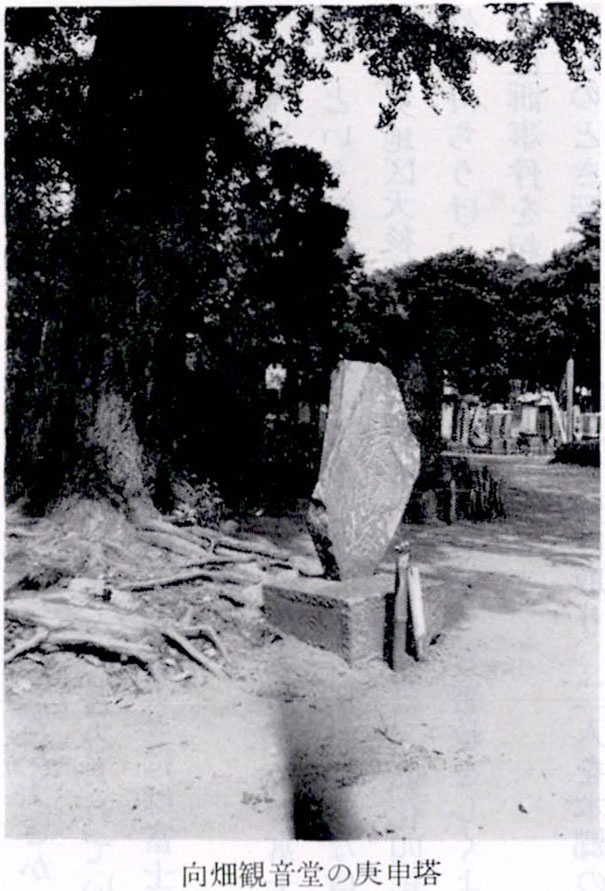

なお、向畑観音堂境内に明治二年の再建による自然石の庚申塔がたてられているが、この裏面には庚申を孝心に置きかえた歌が刻まれている。庚申を孝心に置きかえたのは不二道の教義であるが、この庚申塔と不二道との関係も今のところ不明である。

(本間清利稿)