神武天皇即位紀元二千五百四拾六年ノ明治十九年、容気(陽気のことか)ハ殊ニ上等ヨ。雪霜多ク初月(正月のことか)ニハ寒サモ強ク、夫レヨリハ隔月程ハ緩カニ、春ハ草木上熟ヨ。……本村ハ信仰心ノ強キ故ニ、病難憂ヒ更ニナシ。百事安愈フ清ラカニ、氏守精神(氏神への信仰心のことか)ノ御恵ミニテ万ズ鎮メ成。……人ノ気ハ日増ニ勇ミ喜ヒテ、開化モ日々ニ進ミ行ク。

この文は、明治十九年(一八八六)二月に越巻村中新田組(現新川町)の農民が記したものである。前年五月には大雨のため水害が起こり、この年のはじめにはコレラが流行して野菜・果物の食用が禁止されるという異常事態があったが、二月のオビシャ執行のころには明るい見通しとなったので、一年の幸先きを祝って、右のようにめでたしめでたしの一文を記したのである。

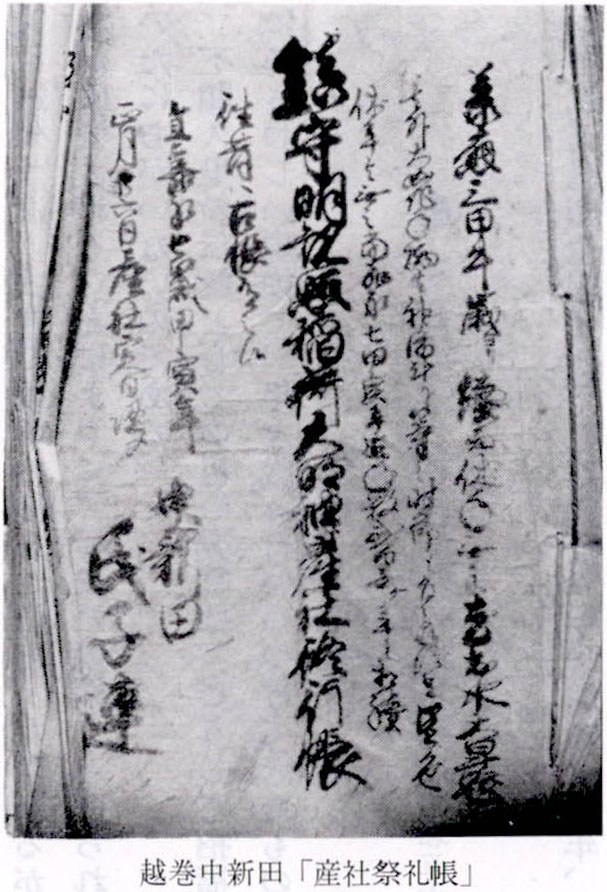

これが記されたのは、中新田組の「産社祭礼帳」においてである。この帳簿は、毎年二月のオビシャ執行に際して、当番組の代表が、当番の名前連記と集めた米・銭の額とともに、過ぎし一年の回顧と展望とを書きつづけてきたもので、承応三年(一六五四)以来現在に至るまで三二三年間(ただし文化三年から嘉永六年までを欠く)が三冊になっている。

産社祭礼とは、各地で正月あるいは二月に行われるオビシャ行事であり、この越巻では、中新田組も丸の内組もそれぞれ鎮守稲荷神社の例祭としてオビシャを行ったので、このように「産社祭礼」と名付けられたのである。ビシャはもと「歩射」(ぶしゃ)で、武士の行う騎射(やぶさめ等)に対するもので、農民が一年の初めに行う悪魔払いのための弓射の神事である。ブシャが訛(なま)ってビシャとなったのは、出産の儀礼であるウブヤアケ(産屋明け)が各地でオビアケ(オビアゲとも)とよばれているのと同様で、この帳簿においても「尾社」と記した例を往々見かける。「産社」は右のブシャにオを付した「オブシャ」への宛て字で、産土(うぶすな)の神社という気持も寓しているのであろう。

承応三年の欄から通覧してくると、はじめのうちは期日・集め物・当番の名が記されるくらいだが、享保ごろからは前年に発生した大事件が記載される例が多くなり、幕末以後期はかなり豊富になってくる。すべてが農民生活に密着した性質の記事であって、豊凶のこと、米麦価のこと、年貢、災害、救済、世相などいきいきとした叙述が多い。

関東には、祭り当番の毎年の記録というものはあまり見かけず、近畿以西には数多く伝わっており、これを「頭屋記録」、「当屋帳」とよぶのがふつうである。それらの中で、一年間の大事件を記した例は、福井県三方郡の宇波西(うわせ)神社の頭人帳(文明年間以降)とか、島根県鹿足郡六日市町沢田の「大元申し」の頭屋帳とかがあるが、これほど豊富な記事ではない。

越巻の丸の内組にも毎年の記録が保存され、それを飾り物台の根本の処に束ねて巻き、本年の当番から翌年の当番へ渡す式があるとのことである。

中新田組の記録は、前述のように、農民生活に密着した記事を長期にわたって継続してきた豊富な年代記というべきもので、まさに越谷市域に存する貴重な文化財であり、市の宝ともいうべきものであり、市民の誇りといってもよいものである。

(萩原龍夫稿)