子どもコーナーで越谷の年中行事を扱ってきたが、かつてはこれら行事は季節の移り変りに応じ、農業に密着して伝えられてきた生活のリズムであった。江戸時代は種蒔き、麦刈りなどといった農作業は、すべて旧暦に合わせて行ったので、当然新暦とは一ヵ月内外のずれがあり、年間の諸行事も、新暦になおすとその季節感に大きな開きがでてくるのが当然であった。新年も初春と呼んでいるが、初春とは立春(二月の初旬)の頃を指し、旧暦ではおよそ正月にあたる。

明治五年十二月、明治政府は従来用いられて来た旧暦を廃し新暦の採用を布告した。しかし農家の多くは旧来の慣行を踏襲して旧暦を農作業の目安とし、年間の諸行事もこれに合わせて行っていた。なかには新暦と旧暦のつじつまを合わせるため、一ヵ月遅れでこれを行う地方も少なくなかった。越谷地域も最近までは月遅れの行事を行うのが普通であったようである。

その後盆行事を除いては、およそ新暦で慣例の行事を執行するようになったが、なかには月遅れ、あるいは旧暦(十五夜など)でこれを行うところもあり、年中行事の執行日についてはいちじるしく混乱しているのが実状である。このなかで正月だけは新暦に統一されたようであるが、今回は子供コーナーにかわり、古くから慣例となっていた正月の行事をこの紙面で紹介してみよう。

除夜の鐘とともに新年を迎えると、その家の主人か若主人が年男となり、村の鎮守に初参りした後、若水を汲んで雑煮を作った。雑煮の餅は角餅で、上間久里では味噌、瓦曾根では醬油で味つけをし、小松菜・大根・里芋などを入れた。また正月の年神は、正月の卯の日(十二日に一回廻ってくる十二支の一つ)までは各家に滞在し、卯の日卯の刻(朝六時)に帰っていくと信じられ、これを〝オカミアガル〟と称した。この日年神の前で一緒に雑煮を食し、お茶を出してから雨戸を明けるという慣らわしであり、その日までは年神が滞在している神棚に毎日新しい雑煮と米飯を供え、そのつど柳の枝でつくった箸を取り替えた。

七日は七草節句、ナズナや小松菜・人参(にんじん)・牛蒡(ごぼう)などを入れ塩味で七草粥を作った。このときまな板でナズナをきざみながら「七草ナズナ、とうどの鳥が渡らぬ先にスットコトントン」と唱えたという。

十一日は蔵開き、苗代を作る田の三方に松葉を立て〝オサンゴウ〟と呼んだ生米に、するめと酒・塩などを供え鍬入れを行った。このとき増森などでは「一くわざっくりこ、金の茶釜を掘り出して、二くわ三くわざっくりこ、金銀茶釜を掘り出して今年の満作祈ります」と唱える人もいたという。このほかミズアゲといい、正月の初めての辰の日〝ハツタツ〟と称して消防演習をした。また十五日頃までには〝おおばん振舞〟と称し、旧家の家を中心に関係者が集まり酒宴を開いた。このときの馳走はキンピラ牛蒡・煮豆・昆布巻などであった。

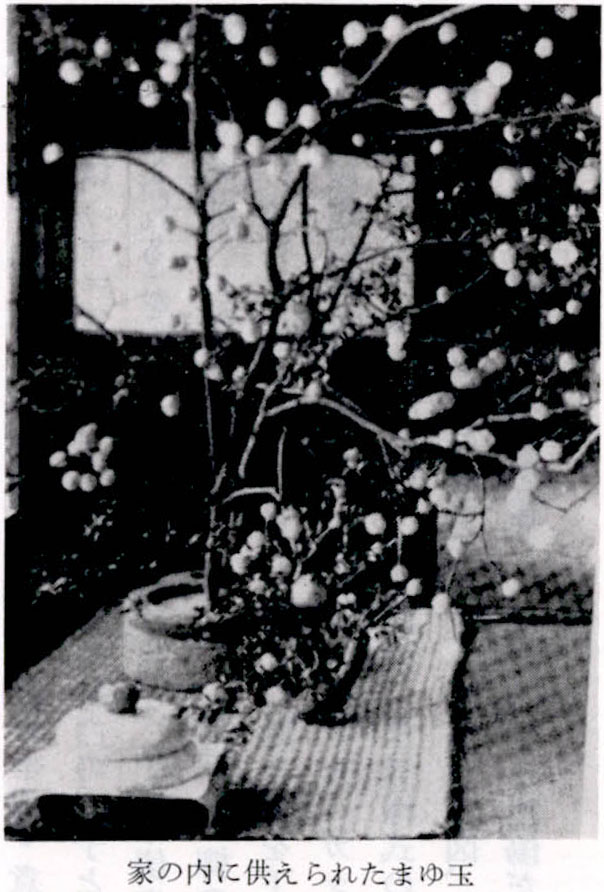

十四日は〝マユダマ〟づくり、米粉で紅白の団子(だんご)と、にわとこの木などで〝ケズリバナ〟(かき花とも風花ともいわれる)を作り、柳の木にさしてこれを米俵や神棚に供えた。次の日は十五日正月と称し小豆(あずき)粥(がゆ)を作ったが、このときは、〝カユバシ〟と称した柳の枝で造った箸を用いた。この日嫁や奉公人は里帰りする、ヤブ入りである。この日正月の飾り物を下げて燃やしたが、この火で麦や米・豆を煎り、粉にひいて屋敷の周りにまいた。これを〝ハツカコガシ〟といい、魔除けの行事だったといわれる。

以上、正月の行事を簡単にみてきたが、生活様式の全く変った現在、これら行事を昔通りに執行する人はきわめて少なくなったようである。しかし不図、路傍の石塔などに供えられたマユ玉を目にしたとき、情緒豊かな郷土の香りを感じるのは単なる感傷だけのものであろうか。

(本間清利稿)