「越谷市史四」(第一回配本)が公刊された。江戸時代の史料集である。

ここに収められた史料には、政情不穏な幕末の越谷の緊迫したふんい気を、生き生きと伝えてくれるものが多い。

江戸幕府の力が弱まった天保八年(一八三七)大阪に大塩平八郎の乱が起きた。

越ケ谷本町の質屋内藤家の『記録』にも、この乱の様子が書き留められているが、同時に、「物価が高くなって誠に心細い時節である。去年の暮れから世間が騒々しく、近在の金持ちの家などに押入る盗人が横行し、夜中もおちおち寝られない」と、越谷地域の騒然たる世情にも筆が及んでいる。

有名な桜田門の変は、何といっても幕末政局の混乱を象徴する大事件であった。

市内平方の林西寺に伝わる『白竜山日記録』の安政七年(一八六〇)三月三日の記事は「三日、雪、寒気」と当日の気候を記し、「まだ伝聞ではっきりしないが、今朝大老井伊掃部頭様が登城の途中で、水戸浪士のために殺害されたとのこと、江戸市中の商売は休み、丸の内は通行止めの由である」と、いち早く記録している。

ついで三月十一日の日記には、この事件がうわさではなく実説であることを確認して、非常に驚いたとある。幕府は、井伊大老の死をひたかくしにし、正式にその死を公表したのは、事件から二ヵ月近くものちの翌閏三月二十九日であった。

しかし、事実を伝える人々の口は封じられなかった。林西寺でもこの事件の情報をいち早く、しかも適確にとらえていたことがわかる。

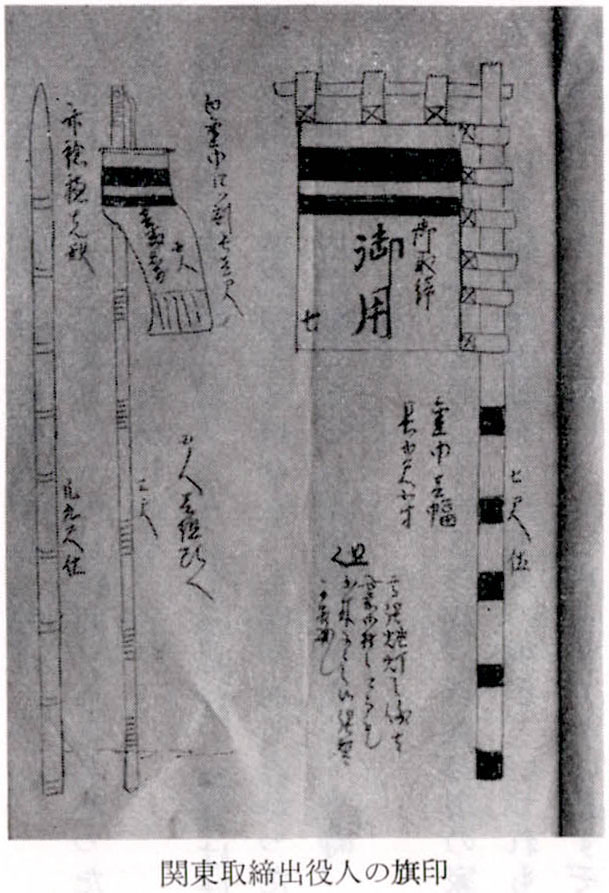

維新直前の慶応期(一八六五~一八六八)ともなれば、治安はほとんど保たれぬ状態となった。「八州廻り」といわれた関東取締出役人の威令も、もはや通じなかった。

増林村の公用記録である『訴書留』からは、当時、集団強盗が横行し、不安におののく村民の姿をうかがうことができる。

たとえば慶応四年五月二十六日の夜、百姓与市の家が強盗に襲われた際の届書には「手ぬぐいで顔をかくし、白木綿の後鉢巻をした九人の男が、いづれも短筒や刀を持って表戸をこじあけて乱入し、十三人の家内一同をしばりあげ、もし声をたてれば殺すそとおどし金五〇両、銭七〇貫文、脇差二腰を強奪して逃走した」とある。

物情騒然たる幕末の嵐は、この地域をも例外なく包んだのである。

(竹内誠稿)