小菅県の独自な政策には、学制実施のほか衛生および救恤(きゆうじゆつ)政策がある。立県早々、種痘所が設立されて種痘が実施され、千住三丁目に用薬所を取り建て、貧民も含めて実費治療を行った。

明治三年二月には、千住に仮病院、薬局を設置し、種痘所を廃止し、各村の医師による種痘を、この薬局の管轄下に統一した。この年の暮、「草加宿病院」も取り建てられている。

救恤政策は、貧窮民救済の報恩社仕法が明治三年三月から実施された。

全県下の有志者に出資(越谷地域は五四二人、六千両余)させ、これを基金に、非常時の積穀と平常時の貧民への肥代貸与を行いあわせて救済金の欠をおぎない、利金の還付をはかる大蔵省への預金制が同時に行われる仕組みであった。

翌年の風災には、越ヶ谷宿をはじめとする全県下の罹災者は二三九七戸、九千人余におよび、各人に救助米が支給されている。

ちょうどこの頃(明治三年五月)越ヶ谷宿では駅法改正が行われた。五月十七日には、越谷駅伝馬所の勘定掛り詰所で周辺諸村の名主会議が開かれ、次のように改正された。

駅長は越ヶ谷宿名主利兵衛(松本)、大沢町名主喜兵衛(島根)、年寄は次右衛門(小泉)、年寄代は清太郎(会田)、駅方立会人惣代が触元役の大野佐平次であった。

これら宿役人の下で、帳付は豊治郎、九右衛門、馬差(うまさし)は馬之助、彦太郎、弥吉、宿割は忠右衛門、勘定掛りは富右衛門、新兵衛らが実務を担当した。これら以外の帳付、馬差、宿割、勘定掛りの八名は見張所の監視員や捕亡方附属(のちの巡査)、人馬世話役に転出した。

交通量の減少にともなう宿場機構の縮少が、この改正の目的であった。

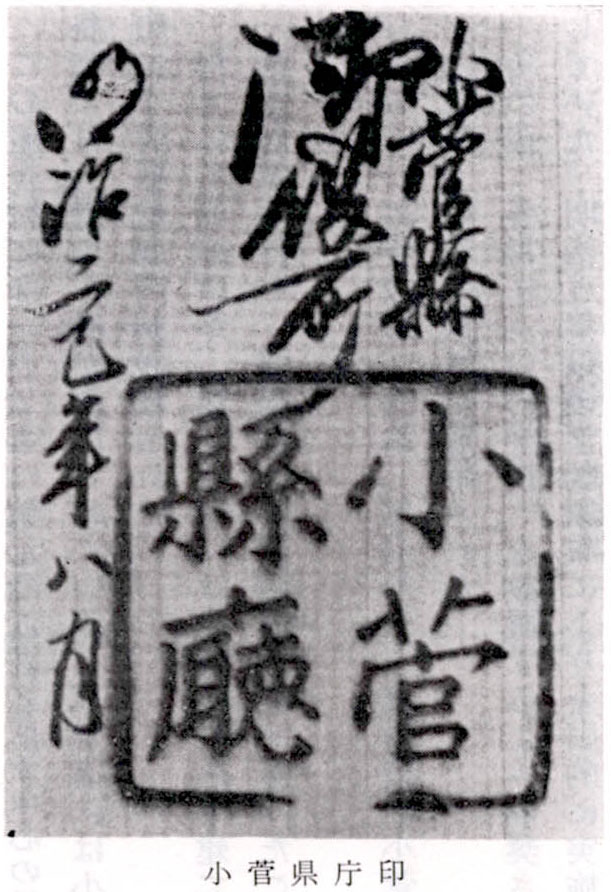

小菅県庁は明治三年五月頃新築され、翌月から事務が開始された。事務は朝五ツ半(九時)から昼九ツ半(一時)までであった。

当時は、日曜休日制が確立されておらず、十二月二十五日の先帝没日、九月二十二日の天皇誕生日、五節句、毎月一、六日が休日であり、また毎月四、二十四の庁内会議日が半日休暇であった。

県庁への県民の登庁は、高下駄や半天着用が禁止されたほか、庁内ではいたずらに歩きまわることや、口論、雑談が禁ぜられ、もっぱら用件が終わるまでは人民告諭書(県民の守るべき心得書)を熟読するものとされている。

独自な開明政策が行われた小菅県ではあったが、この県庁規則にみられるように、依然として官吏の高圧的な態度は強まりこそすれ変ってはいないのである。

(渡辺隆喜稿)