明治十二年三月末、四国愛媛県に発生した虎列刺(コレラ)は、まず関西諸県に流行し、次第に東上して七月には東京から埼玉県内に侵入してきた。

その感染力は文字の如くすこぶる熾烈(しれつ)で、またたくまに県内各郡町村に蔓延(まんえん)し、十月末、病毒まったく陰をひそめるまで、九十五日間に、県内では一二郡二二町一五二村にわたって六三五人が発病し、死者三六六人を数えた。

このコレラが越谷市域に波及してきたのは九月二十五日で、まず越ヶ谷宿を襲い、次いで流行も下火となった十月一日に、大沢町に発生した。そしてその感染源はいずれも東京であった。

コレラが本県内へ流行してきた経路は、当時、東京・神奈川・茨城・群馬の四方面と考えられ、いずれも所用もしくは商売の往来中たまたま感染したものであった。

県内で最初にコレラに罹患(りかん)したのは七月二十六日、北足立郡川口町の石川某で、東京府下北豊島郡袋村に赴(つ)いた折、病毒に感染したものであった。

以後八月中旬の一週間に発病者一六七人をピークとして、九月中旬までに一週間に約八~九十人と伝染力きわめて強く、それがまったく消滅したのは十月二十八日のことであった。

病勢もきわめて激烈で、患者の数は全部で六三五人、このうち真症(しんしよう)は四九七人(七八・三%)、凝似患者は一三八人である。

この時の死亡者は三六六人であり、そのうち発病後二十四時間以内の死亡数は二五八人(七〇・五%)に達した。

南埼玉郡下の初発は菖蒲町で、幸手宿から伝染し、たちまち町内に蔓延して上清久村に入り、翌々日には三箇村と、初期には主として郡北部に波及し、流行の範囲は越ヶ谷・大沢・菖蒲の三町ほか十四村に達していた。

患者六二人中、真症五五人(八八・七%)、凝似七人で、死者は三八人、このうち二十四時間以内の死亡数は二二人(五八%)であった。

コレラが流行するや県では、対策本部として臨時検疫課を設け、衛生官吏・警察官・公立病院長を委員とし、各郡には検疫掛を置いて郡吏及び医師をこれに当て、町村には治療医を置いた。

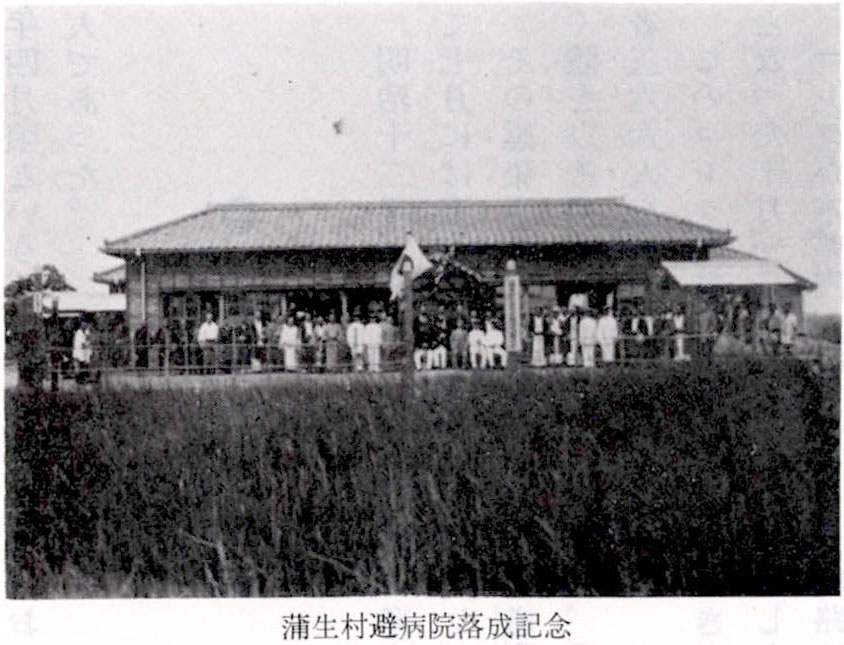

そして石炭酸等多量の消毒薬等を購求して伝染地に散布し、管下の要地には避病院を設置した。

当時の予防法としては、消毒と隔離(かくり)がもっとも緊要の法であったにもかかわらず、まだ県民の衛生思想が乏しく、加えて無けいの風説をだす者もあって、徒(いたず)らに県の防疫を嫌忌(けんき)し、患者を隠して時には暴動を催し、かえって病毒伝播(でんぱ)の原因をつくっていった。

たとえば、越谷附近の例では、北足立郡本郷村や中尾村では、コレラ病患者が発生すると妄説を信じて避病院設置や消毒を蛇蝎(だかつ)の如く嫌い、四隣の村々に呼びかけて県吏や警官に対抗し、暴挙をくわだてたのである。

しかし、後には出張員の懸命なる説得によって、ようよう予防の効験あるを理解し、遂には進んで予防組合を設置する村々もでてくるなど、かくも猛威を振ったコレラも、官民一致の協力体制によって、十月末にはまったく沈静するにいたったのである。

(大村進稿)