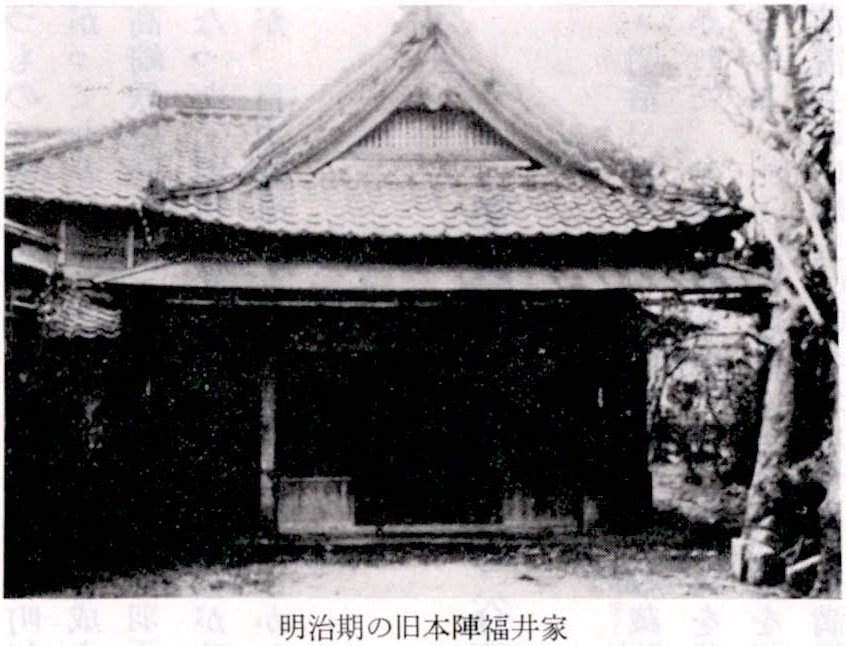

明治二十二年四月十四日午後一時より大沢町大松楼(旧本陣大松屋福井家)において、政談演説会が開かれた。聴衆およそ三〇〇人、なかなかの盛会であった。弁士と演題は、原又右衛門(武里)が「代議政体」について演じ、武内周吉(越ヶ谷)は「自任」について述べ、近藤圭三(浦和)は「負債論」を述べている。

また会主の川上参三郎(荻島)は演説会開設の目的は地方の団結を強化し、これを組織化して中央の大同派(後藤象次郎を中心とする旧自由党系の組織、大同団結派)に加入するためであると演説した。最後に招待弁士である井上角五郎(中央の大同派の中心的人物)が立って「国民の義務」と題して一時間三〇分にわたって団結の必要たることを演じた。そのなかで逓信省の改革にふれ、行政官吏の減員が後藤象次郎の努力によって実現したことを述べ、大同派は政費節減を実現する組織であることを訴えて聴衆の歓心をかっており聴衆は好感をもって迎えたという。

当時、政府は増税によって陸海軍の増強をはかり軍国主義化をおし進めつつあり、地方の人々の負担を重くしていたので、旧来の自由党や改進党系の人々は増税のまえに政府自身の責任において政費を節減すべきであると主張していたのであった。政費節減の主張は地租軽減とともに、当時の民権派のスローガンとして負担にあえぐ地方の人びとに訴える力をもっていた。越谷の人びともまたその主張を実現する団体として大同派の代弁者たる井上に共鳴したのであろう。

演説会が終わると、発起人と招待客だけの懇親会が開かれ四〇名が出席した。席上、当日客として招かれた元田肇(東大卒、代言人、のち衆議院副議長、大臣)が演説し、有志もこれに続いて演説し懇親会も賑やかであった。この日の演説会場で新たに同和会を組織した。会場では早速加盟者が募られたが、当日すでに六、七〇名の加入があったようである。後日さらに加盟者をふやし、組織を拡大したうえで役員選挙を行うことにしたが、とりあえずつぎのような規約をきめている。

「本会の目的は会員相互の交際を親密にするにあり」とし、事務所は大沢町二番地におき、毎月一回の小集会と毎年春秋二回の大集会を行い相互の交流をはかることとした。会の運営は常議員(五名)と幹事(三名)が行うことになっている。したがって同和会は親睦結社として出発したのであるが、会主川上が大同派の下部組織として組織化することを意図したように、この会は単なる親睦団体ではなく、政談結社として政社的性格をもつものであった。越谷地域はすでに町村制研究会や憲法講談会が開かれ、政治的雰囲気は急速にもりあがっており、このことが同和会の結成を容易なものにしたのであろう。同和会には大塚善兵衛(越ヶ谷)、高崎鉄之助(桜井)、小林信左衛門(出羽)らが参加し、中心となって活動し、のちの越ヶ谷団体の母体となった。町村制研究会や憲法講談会が改進党系の人々によって開設され、その影響下にあった越谷地域が、自由党系の大同派の勢力範囲にかわる契機となったのが、大沢演説会と同和会の結成であった。

(渡辺隆喜稿)