乗物の変遷をたどると、江戸時代の駕籠(かご)から、明治初期の人力車を経て、明治中期以降、汽車が一般化し、これと共に、自転車、乗用車も普及することはよく知られている。

陸羽道の通過する越谷地方も例外でなく、この変遷を経ている。ところが、人力車から汽車に変化する時期、全国の主要地域で過渡的に用いられたものに鉄道馬車があった。

越谷地方には、千住馬車鉄道と草加馬車鉄道があった。

千住馬車鉄道は、明治二十二年六月に千住―幸手間の敷設願を提出し、翌年十一月に認可されて以来、工事の延引で千住茶釜橋から越ヶ谷まで開通し、営業を開始するのは明治二十六年二月である。

同年五月には越ヶ谷―粕壁間が開通し、六月一日から営業を開始した。

この会社は、大沢町の松沢久次郎のほか、粕壁の練木市左衛門、草加の高橋荘右衛門ら沿線町村の有力者三三人を発起人とする、資本金一五万円の株式会社(一株二五円)であった。

本社は千住町元千住一丁目に置かれ、開通後は出張所が大沢町三七四四番地(大沢橋をわたった右手の元荒川と野田街道にはさまれた地域)に設置された。

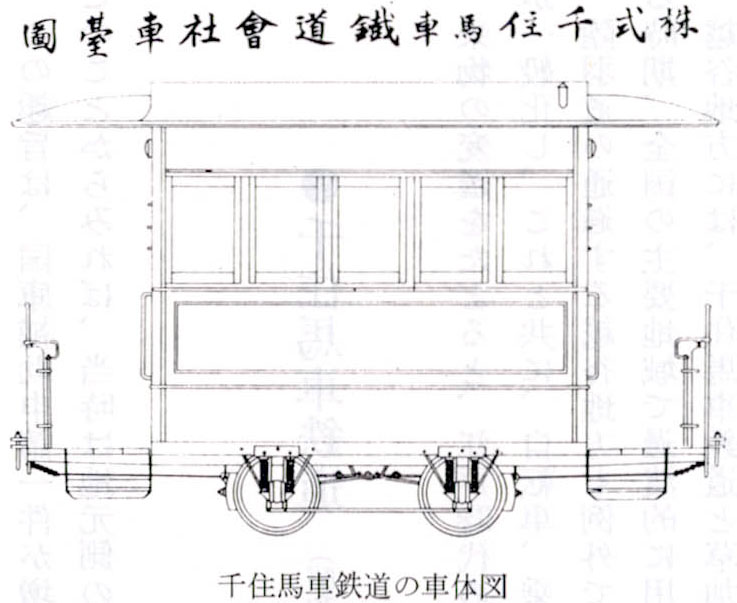

馬車鉄道であるから路面と同平面に埋込んだ二本の軌条(レール)を、馬が客車を引いて走るが、当時の記録によると越谷を走ったものは、馬二頭だての二台車であったという。車体は絵図を参照されたい。

全長三・八メートル、客車部分が二・三メートル、高さニメートルである。

これに四〇センチ幅の窓が五つ片側にある。内側の構造はこの図からはわからないが、椅子つきとすれば、片方五人掛けと通路とからなっていたものと思われる。

最大限何人乗れたのか、またスピードはどうか、時間表はどうかといったことは全然わからない。

開業当時の停車場と旅客運賃をみると、始点の千住茶釜橋から竹の塚まで四銭、竹の塚から草加町まで四銭、草加から蒲生河岸まで三銭、蒲生河岸から越ヶ谷町まで四銭である。

また、越ヶ谷から武里まで六銭、武里から粕壁まで六銭であった。つまり、千住―越ヶ谷間は一五銭、越ヶ谷―粕壁間は一二銭である。

現在の東武線の駅間隔より長く、また、北千住―越ヶ谷間の運賃は八〇円、越ヶ谷―粕壁間は五〇円であるから、米価で比較すると、当時の方が現在の五倍ほどになる高い運賃だったと思われる。

この運賃に対する乗客数は不明であるが、二頭の馬で重い客車のうえに、乗客をそれほど乗せられるとは思われない。

このような技術的な問題のほかに、従来通りの河川交通や徒歩、人力車での旅行が依然として行われ、また東京との交通もそれほど頻繁ではなかったらしく、開通四年後の明治三十年四月には、収支相償わざることを理由に、大沢―粕壁間の営業を停止し、同年末には、越ヶ谷―谷塚間が廃止となっている。

この直後、草加馬車鉄道が創設され、わずかの期間運行されたが、結局、三十二年末開通の東武鉄道にとってかわられることになった。

(渡辺隆喜稿)