日露戦争が終わって、講和条約の内容が国内に伝わると、国論は俄かに沸騰した。勝ちほこっていた国民は講和条約の内容に不満で、明治三十八年九月五日開かれた日比谷公園の国民大会は、ついに暴動化し電車や交番が焼き打ちされ、東京は無警察状態におちいった。

この事件の余波で、越谷町に本店のある、日本橋小網町の鈴木銀行東京支店長鈴木久五郎(頭取の弟)は株式相場で大損をしてしまった。

このことが新聞に発表されるや鈴木銀行に対する流言蜚語(りゆうげんひご)が乱れとび、ついに越谷町では取り付けが行われて預金者が殺到し、全預金百万円余のうち六十万円が一日に払い出される有様であったという。

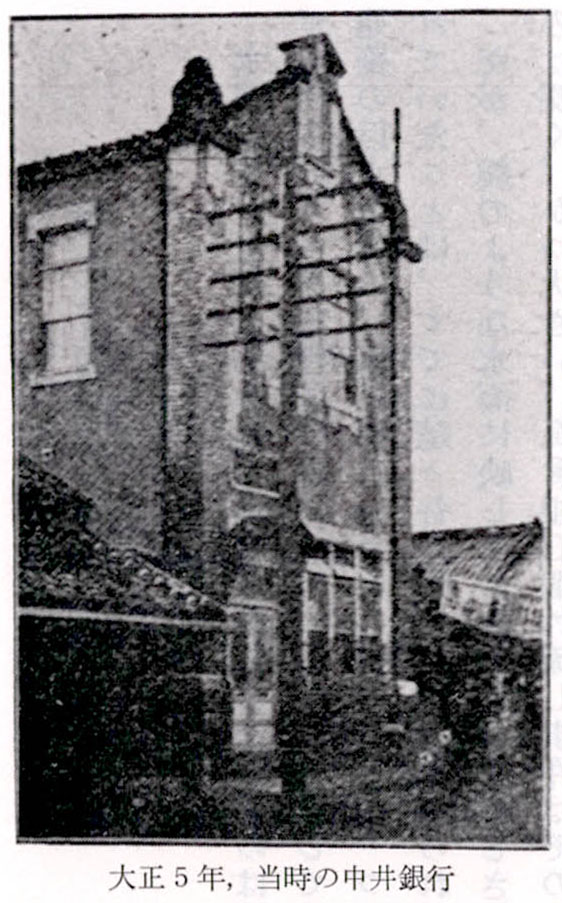

鈴木銀行の設立は、明治三十一年二月五日で、越谷の銀行の中では最も早い。次は同年の開設になる越ヶ谷貯蓄銀行、次いで三十七年一月の出羽銀行、四十二年五月の日進銀行、大正四年二月の中井銀行の順であり、続いて昭和初期には第百銀行の進出を見ている。

しかし越谷の銀行開設は全国的にも県内的にも大変遅い。一般には、明治十年代には群小の地方銀行が全国的に発生しており、何故越谷では遅れていたのか今のところ詳らかでない。

いずれにしろ越谷で最も設立の早い鈴木銀行は、北葛飾郡幸松村(春日部市)の鈴木兵右衛門を頭取に、越ヶ谷町七十番地(本町二丁目)に開設された資本金一〇万円の小銀行であった。

開設理由は、越谷は街道の要地で、米穀・肥料・木綿等の集散地であり、とくに年間約三六〇万円にのぼる米穀取引の資金融通等を目的としたものであった。

日露戦争直後の取り付け騒ぎを漸やく切り抜けた鈴木銀行は、明治四十年再び取り付け騒ぎが起こり、ついに預金支払いは不能におちいった。

これも、一時はかぶと町の常勝将軍であった相場師「鈴久」こと鈴木久五郎が、経済不況の嵐に勝てず、鈴木銀行の資金を使い果して急速に没落した結果であった。

なお、この余波で出羽村の井出庸造・中村悦蔵、大袋村の栗原永喜・尾崎麟之振、増林村の滝田文右衛門らを取締役とした越ヶ谷貯蓄銀行も取り付け騒ぎを起こしている。

越ヶ谷周辺の村々では、鈴木銀行の整理のため頭取鈴木家の財産処理に、委員を選出してあたったが、委員間の内紛が続き、そのうえ草加支店の預金者から訴えられる有様でその結着は数年を要した。

(渡辺隆喜稿)