明治初年以来、政府では殖産興業策として、農業の面においても種々の方策を講じつつあった。

しかし、農業生産力を増大させる第一の課題は、土地の改良にあった。そこで政府では、明治三十二年に耕地整理法を公布して、農地の区画整理と、用排水施設の整備を奨励した。これにもとづいて埼玉県でも明治三十四年から補助金を交付して奨励したので、県内各地に耕地整理組合がぞくぞく結成されていった。

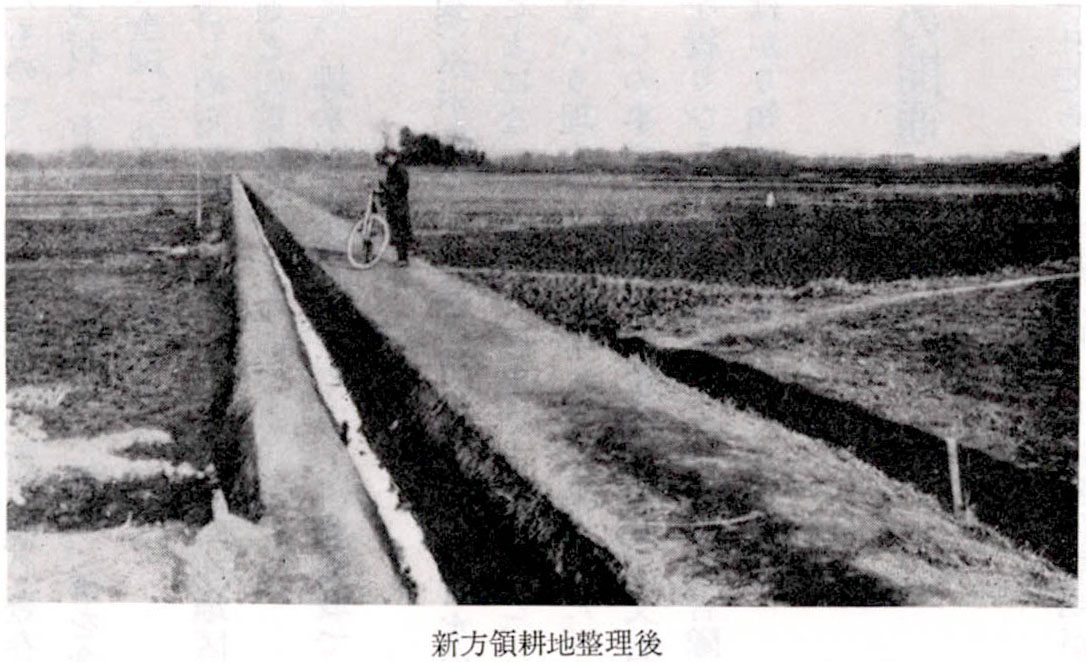

なかでも明治年間に開始された代表的なものは、荒川流域の川島領、古利根川流域の新方領、江戸川流域の中庄内、利根川流域の川辺領の四大耕地整理であった。

とくに、わが越谷市に関係のある新方領耕地整理は、明治四十二年に起工し、大正五年に竣工をみたもので、その関係面積は、新方領の豊春・川通・大袋・大沢・粕壁・武里・桜井・新方・荻島の二町七ヵ村、および内牧・増林二村の一部を含めた約四千町歩(約四十平方キロメートル)にわたるもので、当時全国一の大規模なものであった。

新方領の地は、湿田地帯で常に湛水に苦しめられ続けた。したがってこの地区の耕地整理は圃場(ほば)の区画整理より、用水の取り入れと排水の疎通とに重点をおくものであった。

このような耕地整理は必ずというように、排水問題をめぐって上・下流地域で粉争が起きるのが常だった。

新方領の場合は、用水は新方領堀(千間堀)が不良のため元荒川から引水し排水の方は、逆川の下をくぐらせて増林村を経て古利根川に落とすことになったため、通水をよくすると、下流の増林地区は、一朝出水時にはたちまち氾濫の恐れがあるという理由で、大紛争にまで発展した。

元来この地は政友会が優勢であったが、この事業の推進者が憲政本党の原又右衛門氏(武里村)だったこともあって、政友会の人々が反対運動を繰りひろげ、組合結成大会には警官隊が出動するなど、迂余(うよ)曲折(くつせつ)もあったが、事業の成果は現在でもはかり知れない恩恵を与えている。

(吉本富男稿)