昭和二十年八月十五日、満州事変勃発以来一四年間に及んだ戦争が終結した。だが国土は無惨に荒廃し、疲れ切った国民に追い打ちをかけるように各所で災害が続発した。その中でも昭和二十二年九月に起こった、カスリーン台風による中川流域の大洪水は、特筆に値する大災害であった。以下、その洪水が越谷を襲うまでの経過を記録しておこう。

昭和二十二年九月八日午前三時マリアナ東方一〇〇〇キロメートルの洋上に、一〇一〇ミリバールの弱い低気圧が発生。十一日午前三時にはマリアナ西方五〇〇キロの海上に達し、九九四ミリバールの台風に発達、カスリーン Kathleen 台風と命名された。

カスリーン台風は、発達しながら北方に向きを変え、十五日朝六時浜松南方一七〇キロの沖合に到達、このあたりから次第に勢力を弱めつつ北上、十五日夜八時房総半島南端を通過、そのまま北海道南東海上へ消え去った。

しかし、この台風により、関東・東北地方には十四、十五両日を中心として異常な豪雨が発生。短時間のうちに四〇〇ミリを越す集中豪雨があり、利根川の水位は急激に上昇した。

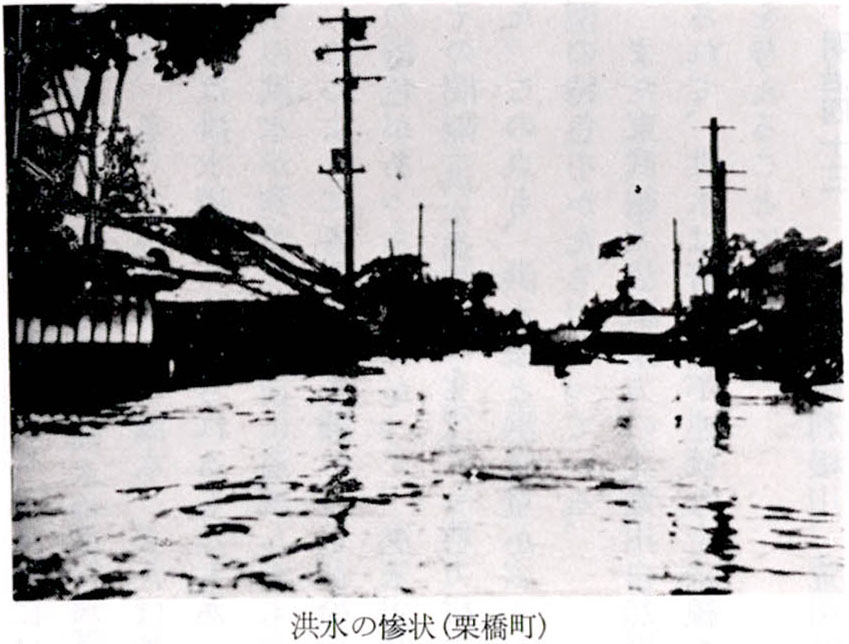

十六日午前零時二十分、栗橋における水位が九・一七メートルを記録。この直後、午前零時二十五分、渡良瀬川合流点上流約二キロの埼玉県北埼玉郡東村新川通地先の利根川本流右岸の堤防が欠壊、流出した濁水はたちまち人家を倒し、田畑を洗い流しながら庄内古川及び古利根川沿いに南流しはじめた。

洪水の主流は、あるいは急進し、あるいは停滞しながら南下を続け、同日午前八時幸手町北部に到達、十時幸手久喜街道上五〇〇メートルの間を激流をなして横断、午後一時杉戸市街に達し、翌十七日午前一時粕壁町に進出した。

この間、利根川右岸の欠壊口は拡大を続け、十七日朝には、幅三五〇メートルの大欠壊口をなし、利根川の全流量を吐き出すに至っていた。

この洪水流が越谷北部に到達したのは十七日夜であった。こうして「利根川堤防決壊」「上流町村大洪水」の報は、ただちに下流各町村へもたらされた。

けたたましく打ち鳴らされる半鐘、あわただしく行きかう人と車―九月十六日朝、越谷地域各町村は早くも厳重な水防体制をしいていた。

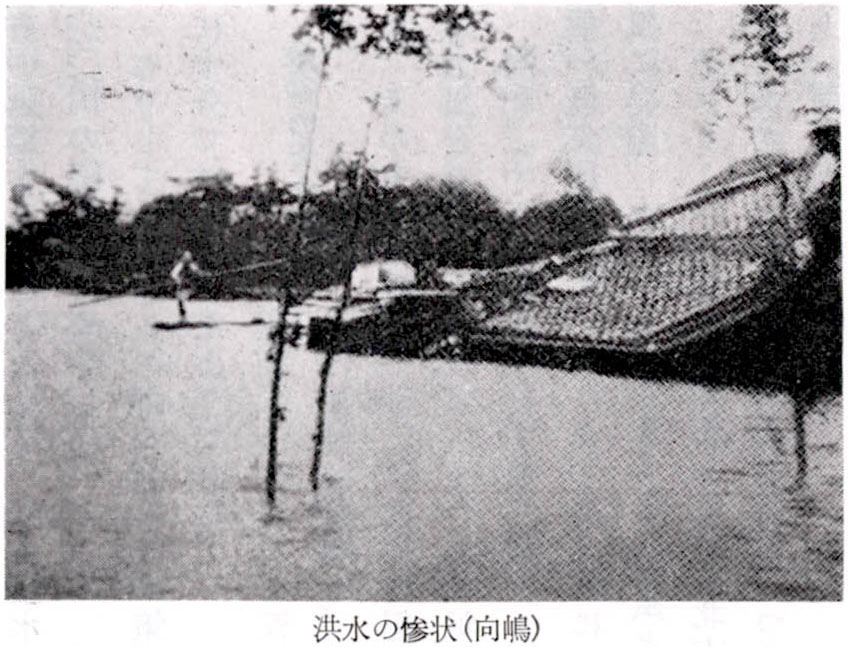

その日は、前日までの豪雨がウソのような好天であったという。しかし、地域内各河川は、同日午後に入ると急速に増水を開始した。そして、同日夜半より翌十七日未明までの間に、千間堀、新方領堀、逆川等の中小河川が堤防の一部のみを残す総越えの形ではんらんし、元荒川以北各町村はすでに濁流の跳りょうするところとなっていた。明くる十七日、これら町村挙(あ)げての必死の水防作業にもかかわらず、ついに古利根川堤までもが各所でつぎつぎと決壊した。

すなわち、同日午前五時増林村堤塘十五メートル破堤、同村水田全滅、午後四時桜井村会(あい)の川地先堤防延長百メートル、同四時半同村平方会の久保地先堤防延長五十メートルが相次いで一大音響とともに決壊、同村全域おおむね床上浸水、等々。

こうして越谷地域北半分全域は十七日夜には一面の濁水湖と化してしまったのである。

一方、元荒川以南の各町村では中川、元荒川、綾瀬川等を相手に懸命の水防作業が展開されていた。殊に元荒川は、十六日夕刻から刻々と増水を開始し、二日後の十八日になっても水勢は少しも衰えず、破堤の危険にさらされる場面が幾度か到来した。

しかし、文字通り不眠不休の土俵積み作業が効を奏し、越ヶ谷町宮前、柳原両地区など何ヵ所が浸水の災禍を受けた以外、大きな水害を被ることなく危機を切りぬけることができたのであった。

越谷地域は、地形上低平なデルタ地帯に位置している。したがって、浸水地域の冠水期間は著しく長かった。

例えば、桜井村に関する記録によると、十七日夜床上一メートルに及ぶ浸水を被って以後、水位はなかなか下がらず、ようやく床下まで減水したのが六日後の二十三日、ほぼ水が引いたのが七日後の二十四日となっている。

罹災者は実に一週間にわたって水との苦闘を強いられたわけである。

なお、この大洪水による越谷地域の被害をまとめると、概略次の如くであった(数値は埼玉県水害誌による)。

死者○、負傷者三、床上浸水一九四七、床下浸水一二二五、罹災者合計一万八〇五四。

(島方洸一稿)