明治の末年に利根・荒川などの主要河川の改修が国営事業で開始され、また、三十年代から県内各地で耕地整理事業が行われるようになると、その関連で県内の用排水幹線でもある中小河川の改修が必要となった。ことに大正五年に県知事に就任した岡田忠彦は、稀にみる積極的政策を推進した人で、本県平坦部の河川及び用排水路の排水能力を高めて渇水の害を除去するとともに、灌漑用水補給の方法を講じようとして、十三河川改修を計画し、同八年から実施した。十三河川とは大落古利根川・元荒川・綾瀬川などの中小河川とその支流川をいった。

このうち、本市域では大落古利根川の水路が改修された。この改修工事は大正十年から十二年ごろにかけて、増林村増森の河原崎から吉川町の榎戸を迂回し、中島の籠場で中川と合流している地点の直道改修をねらったもので、この部分は戸賀崎(現三郷市)の中川曲流箇所とともに、中川七大曲りの一つに数えられていた箇所であった。はじめの改修計画では、増林村下組の香取神社地先から増森を分断し、中島の籠場へ直接に疏削(そさく)する設計であったが、増林村の強硬な反対にあい、現在の流路に変更されたのである。

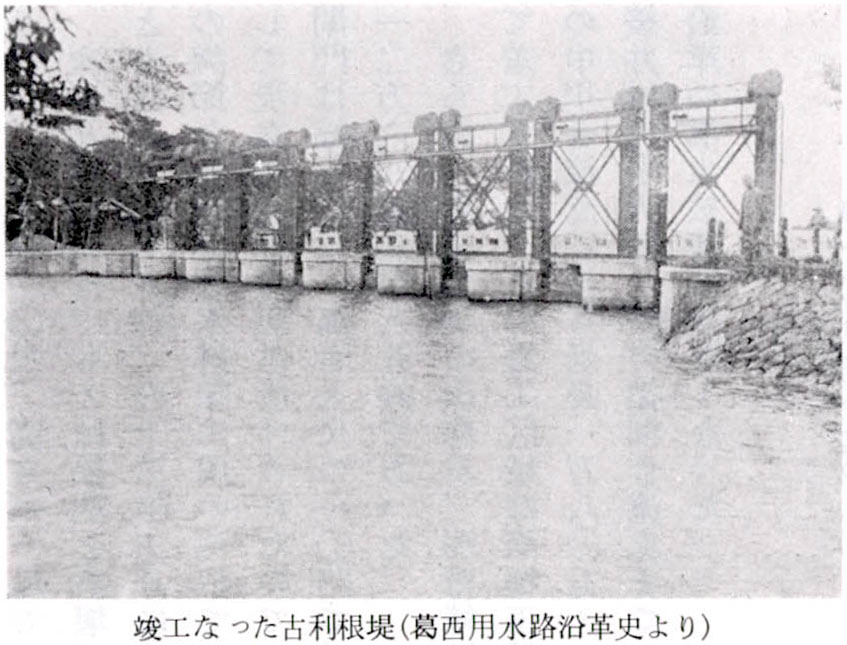

また、水路の改修とともに、用悪水路の重要構造物も改築れた。本市域では葛西用水路の古利根堰(大字増林所在)と瓦曾根堰(大字西方所在)がこの十三河川改修事業で実施された。古利根堰は、もとは松伏溜井増林堰枠と称していたもので、最初の堰枠は享保十五年(一七三〇)に新設されていたが、それが今回の大落古利根川改修にともない、鉄筋コンクリート造りに改築されることになった。同堰は大正八年十月に起工、同十年三月に竣工、工費一三万八三一五円二八銭を要した。大きさは水流幅八〇尺、閘門(こうもん)幅一〇尺、高さ一一尺で八門のストーニー式扉巻揚による近代的堰枠となった。

次に瓦曾根堰は、もとは松圦と石堰の両構造物からなっていたが、大正十一年十一月、元荒川改修にともなって着工され、同十三年三月に竣工した。この時寛文四年(一六六四)に造成された石堰と、用水水位の調節ならびに悪水排除に用いられていた松圦が撤去され、石堰の下流九〇メートルの所に溜井を拡張して現在の瓦曾根堰が設けられたのである。その構造は鉄筋コンクリートで、大きさは水流幅一〇〇尺、閘門は幅一〇尺、高さ九尺の一〇門で、ストーニー式扉巻揚による近代的堰枠となった。その総工費は一二万六八四六円八五銭であった。

さらに、新方領堀の改修が、国庫補助を受けた用排水幹線改良事業として、昭和二年から八年にかけて着工された。その施工区域は南埼玉郡川通村大字大戸の中野堀大貫堀合流点から同郡増林村大字中島の中川合流点に至る延長一万八〇七メートルの間と、その支川会ノ堀武里村大字備後の武徳川掛樋から桜井村大字大泊の新方領堀合流点までの延長二四三五メートルにわたる間で、この改修により新方領堀沿岸の湛水被害は少なくなった。

(吉本富男稿)